法事を欠席する際のマナーと伝え方は?文例・お香典・お詫び状も解説

- 作成日: 更新日:

- 【 法事・法要のマナー 】

法事へのご案内をいただいたものの、どうしても出席できない場合は、どうすればよいのでしょうか。欠席を連絡するための手段や伝え方に加え、お香典を送るべきかなど、迷う場面は少なくありません。

本記事では、法事を欠席する際のマナーについて、連絡方法や伝え方、文例まで、詳しく解説します。ご遺族に失礼がないよう、誠意が伝わる欠席対応のポイントを押さえておきましょう。

【もくじ】

1.法事の欠席はマナー違反?

法事は本来、ご先祖様や故人様をしのぶための大切な儀式ですが、どうしても外せない予定や体調不良、遠方であるなど、やむを得ない事情がある場合は、欠席してもマナー違反とはされません。

なお、「法事」と似た言葉に「法要」があります。法要は僧侶による読経を中心とした儀式を指し、法事は法要に加えて会食なども含めた行事全体を意味します。詳しくは「法要と法事の違い」の記事をご参照ください。

2.法事の欠席の連絡方法とタイミング

法事を欠席する場合、どのように伝えればよいのか悩む方も多いものです。ここでは、適切な連絡方法とタイミングを解説します。

できるだけ早く連絡することがベスト

返信のベストタイミングは、案内状が届いてから1週間以内が目安です。出欠を問う返信はがきが同封されている場合、案内状に記載されている期限よりも早めに投函するのが理想です。欠席が濃厚であれば、無理に返事を引き延ばすのではなく、早めに決断し、誠意ある対応を心がけましょう。

施主側は、出席人数をもとに会食の準備や席順の調整を行っていることが多いため、ギリギリの返答や無断欠席は迷惑になる場合があります。不参加であっても、感謝とお詫びの気持ちを添えた早めの返信が重要です。

返信はがき・電話・メールの使い分け

欠席の連絡手段にはいくつかの方法がありますが、相手との関係性や状況によって最適な手段は異なります。それぞれの特徴と注意点を理解し、失礼のない手段を選ぶことが大切です。

基本は「はがき」か「電話」で

案内状に返信はがきが同封されている場合は、はがきで欠席を伝えましょう。はがきが添えられていない場合は、電話で直接、連絡しましょう。

メールやメッセージアプリでの連絡は慎重に

近年では、メールやメッセージアプリを用いるケースも見られますが、ご遺族が見落とす可能性や、礼を欠くと受け取られる場合があるため、基本的には控えるのが無難です。

ごく親しい間柄であったり、ご遺族からメールでの返信を求められたりした場合などは、件名や宛名も含め、ビジネスメールと同等の丁寧な形式で送るようにしましょう。また、メールは相手が確実に読んだかわかりにくいため、送信後、確認を兼ねて電話も入れるとよいでしょう。

急な欠席の場合の対応方法

当日の体調不良や突発的な事情で、急に欠席することもあるでしょう。その際は、できる限り早く電話で直接お詫びと事情を伝えるのがマナーです。たとえ直前であっても、「何も言わずに欠席する」ことは絶対に避けましょう。

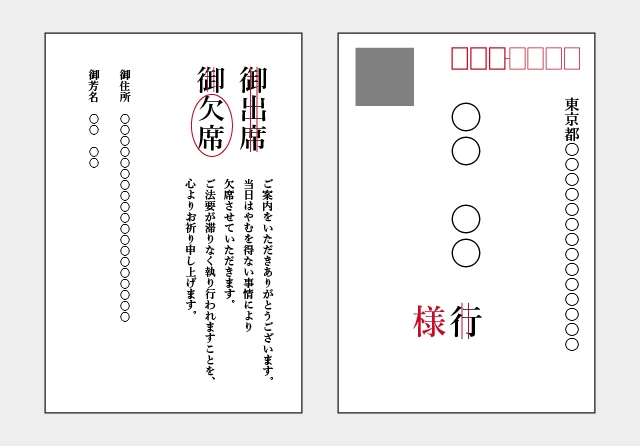

3.返信はがきで欠席を伝えるときのマナー

法事の案内に返信はがきが添えられている場合は、それを使って欠席の意向を伝えます。ここでは、返信はがきの書き方やマナーについて解説します。

出欠欄の記入方法

筆記具は黒インクのボールペンでも差し支えありませんが、より丁寧な印象を与えるには万年筆や筆ペンを用いるのがおすすめです。

返信はがきには、出席を表すものとして「御出席」「御芳名」といった表現があります。まずは「御」を二重線で消し、「欠席」に丸印をつけます。二重線は定規などを使って、まっすぐ丁寧に引き、雑に見えないよう注意しましょう。

裏面に添える言葉の文例

出欠欄の近くに一言お詫びの言葉を添えると、誠意が伝わります。以下に文例をご紹介します。

【文例1】

あいにく当日は所用により参列が叶わず、申し訳ございません。

ご家族皆様のご平安を心よりお祈り申し上げます。

【文例2】

当日はやむを得ない事情により欠席させていただきます。

ご法要が滞りなく執り行われますことを、心よりお祈り申し上げます。

表面を書くときの注意点

返信はがきの表面に宛名が印刷されている場合は、施主様の名前の前につけられた「行」も、二重線で消して「様」と書き換えます。宛名欄が空欄になっていて自筆で記入する必要がある場合は、案内状の差出人である施主様のフルネームに「様」をつけて記載しましょう(例:山田太郎 様)。

4.電話での欠席の伝え方と文例

法事の案内状に返信はがきが添えられていない場合や、急な欠席が決まった際には電話での連絡が適切です。ここでは、電話連絡時のマナーと文例をご紹介します。

連絡する時間帯

電話で欠席を伝えるときは、相手に負担をかけないよう配慮が欠かせません。特に大切なのは、落ち着いた声のトーンで話すことと、相手の都合を考えた時間帯にかけることです。早朝や夜遅く、食事どきは避け、午前10時〜午後6時頃を目安にしましょう。

また、電話がつながった際は「突然のご連絡失礼いたします」などの一言を添えてから、話を切り出すと丁寧な印象になります。

伝え方

欠席理由は、必要以上に詳しく説明する必要はありません。「所用が重なっておりまして」「体調を崩しており」といった簡潔な言い回しで十分です。「伺いたい気持ちがあるが、やむを得ない事情で失礼する」という誠意を伝えることが大切です。

導入に「本来であればぜひお参りさせていただきたかったのですが…」などと添えると、気持ちが伝わりやすくなります。また、軽い口語表現は避け、「誠に申し訳ございません」「失礼させていただきます」といった重みのある言葉を選ぶと、ご遺族への敬意を示すことができます。

配慮ある言葉遣いの具体文例

以下に、実際に電話で使える文例を示します。状況に応じてご自身の言葉に置き換えて使ってください。

【文例1】体調不良による欠席

先日は法要のご案内をいただき、

誠にありがとうございました。

ぜひ伺わせていただきたかったのですが、

体調を崩しており、医師からも外出を控えるよう指示されております。

誠に残念ではございますが、今回の法要は失礼させていただきたく

ご連絡申し上げました。

ご法要が滞りなく執り行われますよう、心よりお祈り申し上げます。

【文例2】仕事・所用の都合による欠席

あいにく当日は以前より所用が重なっており、

やむを得ず欠席させていただくこととなりました。

ご家族の皆様にどうかよろしくお伝えくださいませ。

5.法事を欠席する際のお香典のマナー

欠席に際して、気になるのが「お香典を渡すべきかどうか」です。ここでは、判断の仕方から金額の考え方、郵送方法を解説します。

欠席時でもお香典は渡す

法事を欠席する場合でも、お香典を渡すのが一般的なマナーです。一方で、疎遠な関係である場合やご遺族から「香典・供物の辞退」が明記されているときには、渡さなくても失礼にはなりません。地域や宗教による慣習の違いもあるため、不安なときは同じ立場のご親族や知人に確認すると安心です。

お香典の金額の考え方

法事を欠席する場合、お香典の金額を決める際には主に二つの考え方があります。

一つは、法事後の会食(お斎)の費用を考慮し、「出席時よりやや控えめにする」というものです。もう一つは、お香典はあくまで故人への供養の気持ちを表すものであるため、「出席する場合と同額を包む方が丁寧」という考え方です。

どちらの考え方を取るかは、故人との関係性や法要の規模、地域の慣習などを考慮して判断しましょう。もし金額を控えめにする場合は、「故人様を軽んじている」といった印象を与えないよう、お詫びの手紙を添えるなどの配慮をすることが大切です。迷ったときは同じ立場のご親族や親しい方に相談するようにしましょう。

なお、一周忌のお香典の目安は、以下のとおりです。

・親:3万~10万円

・兄弟姉妹:1万円〜5万円

・その他のご親族:5千円〜1万円

・友人・知人など:3千円〜1万円

なお三周忌以降は、一周忌までよりやや少額となる傾向が見られます。

お香典の送り方と注意点

出席できない場合、お香典の渡し方には、郵送、代理人に依頼、直接手渡しの3つがあります。そのなかでも、もっとも一般的で確実なのは、現金書留による郵送です。普通郵便や簡易書留で現金を送ることは郵便法にも違反するためできません。必ず現金書留を利用しましょう。

お香典の郵送の手順は以下の通りです。

1.香典袋に現金を包み、表書きと氏名を記入する

2.香典袋を現金書留用の封筒に入れる

3.お詫びの手紙を現金書留封筒に同封する

4.郵便局窓口から発送する

現金書留封筒は郵便局で購入できます。発送は、法要の前日までに相手に届くように手配するのが望ましいとされています。

お詫びの手紙の書き方については、「お香典や供物を送る際に添える手紙の書き方と文例」で詳しく解説します。

6.供物を送る際の注意点と品物

お香典とあわせて、供物(お供え物)を贈ることで弔意を伝える方法もあります。線香や果物・お菓子などが一般的ですが、故人様の好きだった品を選ぶと、ご遺族にも気持ちが伝わるでしょう。

送付の際には、表書きに「御供」とし、水引は黒白の結び切りを用いるのが通例です。なお、表書きは法事を行うタイミングによっても異なります。詳細は「お供え物の表書き」の記事をご覧ください。

供物を送る際には、一筆添えることが望ましいとされています。手紙の書き方については、次章で詳しく解説いたします。

7.お香典や供物を送る際に添える手紙の書き方と文例

法事に出席できない場合、お香典に手紙を添えて郵送するのが礼儀です。ここでは、手紙を書く際の道具の選び方や書き方の基本、関係性に応じた文例をご紹介します。

手紙に使う道具の選び方

お香典に添える手紙は、内容だけでなく使用する道具からも気遣いが伝わります。

以下に、基本的な選び方のポイントをまとめます。

便箋

便箋は白無地で縦書きのものが最も適しています。模様入りや色付きは華美な印象を与えるため避けるのが無難です。厚手で上質な紙を選ぶと、丁寧さや誠意がいっそう表れます。

封筒

手紙を入れる封筒には、白無地の一重の封筒を使用します。二重封筒は「不幸が重なる」とされ、弔事では使用を控えるのが一般的です。

筆記具

基本は黒インクのボールペンでかまいませんが、筆ペンや万年筆を用いるとより丁寧です。ただし、インクが消えるタイプのペンは弔事には不向きですので避けましょう。

手紙の書き方と基本マナー

お香典に添える手紙は、短くても誠意が伝わる内容にすることが重要です。以下の点を意識すると失礼のない文面になります。

欠席のお詫びを伝える

弔事の手紙では、冒頭に時候の挨拶は不要で、欠席することへのお詫びと、お香典を同封した旨を簡潔に伝えるのが基本です。たとえば、「このたびは法要に出席できず、誠に申し訳ありません」などと書きます。

故人様への思いとご遺族への気遣いを添える

故人様をしのぶ言葉や、ご遺族の体調を気遣う表現を入れると、心のこもった手紙になります。

忌み言葉や重ね言葉は避ける

弔事の手紙では、使う言葉に細やかな配慮が求められます。特に不幸が続くことを連想させる表現や、縁起の悪い言葉は避けるべきです。以下は代表的な例です。

・重ね言葉:重ね重ね、再び、ますます

・不幸を連想させる言葉:死ぬ、四、九、消える

・不吉な連想を含む言葉:再三、繰り返し、続いて

宗派や法事の時期によって言葉を使い分ける

お悔やみの言葉は、相手の宗派や宗教に配慮するのがマナーです。同じ仏教でも浄土真宗では、亡くなるとすぐに仏になるという教えから「冥福を祈る」という表現は用いないため注意が必要です。

また、香典の表書きでも使われる「御霊前(ごれいぜん)」と「御仏前(ごぶつぜん)」は、手紙の中で用いる際も、使い分けが必要です。多くの宗派では四十九日までは「御霊前」、法事などそれ以降は「御仏前」としますが、浄土真宗では時期を問わず「御仏前」を用います。

もし相手の宗派などが分からない場合は、「心より哀悼の意を表します」といった宗教色のない表現を使うのが無難です。

文章は1枚程度にまとめる

長く書きすぎず、便箋1枚に収まる分量が理想です。簡潔ながら温かみのある文面を心がけましょう。

関係性別の手紙の文例

相手との関係性により、言葉遣いや表現は調整が必要です。以下に代表的な関係性別の文例をご紹介します。

文例は横書きで掲載していますが、実際に使用する際は縦書きでお書きください。また、仏教での法事を前提としています。宗派や手紙を送る時期によって、前述の「宗派や法事の時期によって言葉を使い分ける」もご参照の上、適切な表現に言い換えてご利用ください。

【文例1】ご親族の場合

このたびは〇〇様のご法要のご案内をいただき、誠にありがとうございました。

本来であれば直接お伺いし、皆様とご一緒にお参りすべきところでございますが、

都合により出席が叶わず誠に申し訳なく存じます。

心ばかりではございますが、同封の御香典を

ご仏前にお供えいただければ幸いに存じます。

〇〇様のお優しいお人柄をしのびつつ、ご遺族の皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

(差出人)

【文例2】仕事関係者の場合

このたびは〇〇様のご法要のご案内を賜り、誠にありがとうございました。

本来であれば参列の上、謹んでご冥福をお祈りすべきところではございますが、

やむを得ぬ事情により欠席いたしますこと、何卒ご容赦ください。

僅かではございますが、御香典を同封いたしました。

ご仏前にお供えいただけますと幸いに存じます。

皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

(差出人)

【文例3】知人・関係が浅い方の場合

このたびは◯◯様のご法要にお声がけいただき、誠にありがとうございました。

あいにく都合により参列できず、失礼をお許しください。

心ばかりの御香典を同封いたしましたので、ご仏前にお供えいただければ幸いです。

ご遺族の皆様のご平安を心よりお祈り申し上げます。

敬具

令和〇年〇月〇日

(差出人)

8.法事の欠席に関するQ&A

A.お香典は、法事の前日までに届くように送るのが理想です。

法事の当日や直前では、施主様の準備に負担をかけるため避けたほうがよいでしょう。郵送する場合は必ず現金書留を利用し、数日前には発送しておくのが無難です。到着が遅れそうな場合は、事前に一言連絡を入れるようにしましょう。

A.欠席後に弔問することは問題ありません。

ただし、必ず施主様に事前の了承を得ることが大切です。弔問の際は、お香典をすでに送っていた場合にも手土産を持参し、故人様をしのぶ気持ちを伝えるのが望ましいでしょう。日程は、ご遺族のご都合を最優先し、負担にならないよう配慮します。

A.お詫び状は必須ではありませんが、送ると丁寧な印象になります。

返信はがきや電話だけでは形式的に感じられることもあります。礼儀を重んじる方へは、お香典に手紙を添えて送った上で、別途、書面を送ることも有効です。

A.お香典を渡さず、口頭の連絡だけで済ませるのは避けるべきです。

欠席する場合であっても、お香典を渡すのが一般的なマナーです。口頭だけでは弔意が十分に伝わらず、ご遺族に失礼な印象を与えかねません。現金書留でお香典を送るか、代理の方に託すなど、欠席であっても心を形にして伝えることが大切です。

A.必ずしも失礼ではありませんが、お香典を省いたと受け取られる場合があるため注意が必要です。

法事では、お香典が基本的な弔意の表し方とされるため、供物のみでは不十分と感じるご遺族もいらっしゃいます。地域の習慣や家の方針で許容されるケースもありますが、一般的にはお香典を優先し、必要に応じて果物や菓子折りなどの日持ちする供物を送るのが望ましいでしょう。

9.法事を欠席する際は、ご遺族への配慮を何よりも大切に

法事を欠席する際は、お香典や手紙を通じてご遺族への思いやりを示すことが欠かせません。欠席の連絡を早めに行い、現金書留でお香典を送り、誠意を伝える文章を添えることで、失礼にあたらず心が伝わります。やむを得ず法事を欠席する場合でも、故人様への敬意とご遺族への配慮を欠かさない姿勢が何よりも大切です。

法事を欠席する際の対応や、ご遺族に失礼がないか不安を抱えている方は、花葬儀の、事前相談までご連絡ください。専門スタッフが、状況に合わせた適切な対応方法をご案内し、ご不安を解消いたします。