生前戒名の付け方とは?|費用・準備・注意点をわかりやすく解説

- 作成日: 更新日:

- 【 終活の基礎知識 】

生前に戒名をいただくことは、自分自身のためだけでなく、ご家族にとっても大きなメリットがあります。しかし多くの方にとって戒名をつける経験は一生に一度しかないため「どうやって付けたらいいのかわからない」と感じて後回しにしてしまうことも少なくありません。

この記事では、生前戒名の主なメリットや具体的な付け方、気になる費用の目安などをわかりやすく解説します。戒名にまつわる失敗を避け、納得のいく名前をいただくためのヒントとなれば幸いです。ぜひ最後までご覧ください。

1.生前戒名とは何か

まずは、戒名の意味と基本的な構成についてご紹介します。

生前のうちに授かる戒名

「戒名」とは、仏門に入り、仏様の弟子となった証として授けられる名前です。本来は生きている間にいただくものですが、現代では亡くなった後に授かることが一般的になっています。そのため、生前に戒名をいただくことは「生前戒名」と呼ばれています。

生きているうちに自身の葬儀や供養の準備を行うことを「預修(よしゅ)」または「逆修(ぎゃくしゅ)」と言います。仏教の経典では、生前に功徳を積むと全ての功徳(七分の全得)が得られるのに対し、死後の供養で得られる功徳は7分の1に留まるとされています。

このことから、生前戒名は縁起がよいものとされ、終活の一環として希望される方も少なくありません。

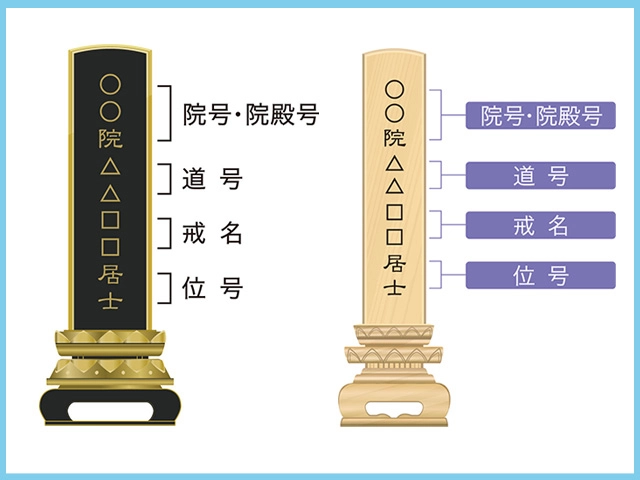

戒名の基本的な構成(院号・道号・戒名・位号)

戒名は一般的に、院号・道号・戒名・位号の4つで構成されます。それぞれの意味は以下の通りです。

・院号

地位の高い人や、寺院に大きく貢献した人などに付けられる称号

・道号

故人様の性格や特徴などを表す言葉。本来は位の高い僧侶につけられる

・戒名

仏弟子の証となる、あの世での名前

・位号

現代でいう「敬称」にあたる言葉。種類によって仏教徒としての位(くらい)が異なる

「戒名の種類とは?」でも詳しく解説しておりますので、そちらもぜひご覧ください。

戒名の呼び方・構成は宗派によって異なる

宗派によっては戒名の呼び方や構成が異なります。たとえば浄土宗では、道号の変わりに「誉号(よごう)」が使われます。浄土真宗では「戒名」ではなく「法名(ほうみょう)」と呼ばれ、「院号・釋号(しゃくごう)・法号」の構成で名前を授かります。

宗派独自の慣習がある旨を軽く押さえておくことで、依頼や相談をするときに役立つでしょう。

2.生前に戒名を授かるメリット

生前のうちに戒名を授かることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

こちらでは、ご自身、ご家族にとってのメリットをそれぞれご紹介します。

戒名に「自分の想い」を反映できる

生前戒名の大きなメリットは、自分の思いを込めた名前を授かれる点にあります。性格や大切にしてきた価値観、歩んできた人生、心に残る言葉などを反映させながら、時間をかけて考えることが可能です。

たとえば「自然を愛してきた」「ある言葉に励まされてきた」といった想いを取り入れることで、戒名は自分らしさを映し出す特別な名前となります。そして亡き後には、ご家族が自分を思い返してくれるときの大切なよすがにもなるでしょう。

家族の負担軽減になる

一般的に逝去から葬儀までの時間はとても短く、ご遺族は深い悲しみの中で慌ただしく過ごされます。そのような慌ただしい状況で、お寺への相談や費用の確認をしながら戒名を決めるのは、思っている以上に負担が大きいものです。

あらかじめ戒名が用意されていれば、そうした手続きに追われる必要がなく、ご家族が「この名前でよかったのだろうか」と迷うこともありません。結果として、体力・費用・心の面での負担が軽くなることが、生前戒名のもうひとつの大きなメリットといえるでしょう。

3.生前戒名の付け方~授与までの流れ~

戒名は、お世話になっている菩提(ぼだい)寺、またはご自身が信仰している宗派の寺院に依頼します。菩提寺とは、先祖代々がお世話になってきた縁の深い寺院です。基本的には以下のような手順を踏むのが一般的です。

菩提寺(または宗派の寺院)へ依頼

檀家である場合は、まず菩提寺に相談します。戒名の構成や費用について、僧侶に確認しましょう。

菩提寺がない場合は、宗派にこだわらず生前戒名を受け入れている寺院を探す、もしくは希望する宗派の寺院に直接問い合わせてみましょう。もし寺院探しでお困りでしたら、弊社「花葬儀」でも、寺院のご紹介を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

僧侶との面談

僧侶との対話を通じて、希望の言葉や人生観を伝えます。その内容をもとに僧侶が戒名を考えてくださいます。

授与

僧侶から戒名をいただきます。口頭で授与されることもありますが、寺院によっては「授戒式(じゅかいしき)」や「帰敬式(ききょうしき)」といった儀式を行うケースもあります。

いただいた戒名を基に、位牌を作ることも可能です。生前のうちに作られる位牌は「逆修牌(ぎゃくしゅはい/ぎゃくしゅうはい)」と呼ばれます。位牌の作成手順や種類、費用などは「位牌の作成について」の記事を参考になさってください。

4.生前戒名の費用目安

戒名を授かる際には原則として「戒名料」をお支払いします。なお、生前戒名の場合は寺院との関係性が深まりやすくなることから、死後にいただく戒名よりも少し安価になるケースもあるようです。実際の金額は寺院との関係性や宗派、地域性などのほか、「戒名の位」によっても大きく異なるため、事前によく確認しておきましょう。

参考として、位ごとの戒名料の目安を以下にご紹介します。

| 位号 | 戒名料の目安 |

|---|---|

| 院居士・院大姉 | 100万円以上 |

| 院信士・院信女 | 30~100万円以上 |

| 居士・大姉 | 50~80万円 |

| 信士・信女 | 10~50万円 |

5.生前戒名を授かる際の注意点

一度授かった戒名を後になって変更することは禁止されていないものの、変更によるトラブルや、追加費用の発生などの懸念があります。

こちらでは、生前戒名を付けるうえで後悔しないための注意点をご紹介します。

菩提寺の有無を必ず確認する

生前戒名を希望する際、「自分または家族にとっての菩提寺があるかどうか」を必ず確認しましょう。菩提寺があるにも関わらず他の寺院で戒名を授かってしまうと、菩提寺との関係が悪化し、葬儀や納骨が受け入れられなくなる可能性があります。

反対に、特定の菩提寺がない場合は、葬儀や供養を依頼する予定の寺院に相談するか、事前に自分で希望する寺を探しておくことが重要です。形式だけでなく、信頼関係の構築が今後の供養にも影響する点を理解しておきましょう。

生前戒名について家族と話し合う

戒名は「亡くなった後に授かるもの」という印象を持つ方が多いため、生前に戒名をいただくことに対し、ご家族が疑問や不安を抱くことがあります。また、もしその事実を伝えていなければ、死後に改めて戒名を依頼してしまう可能性も考えられるでしょう。

そうした行き違いを防ぐためにも、生前戒名を授かる際は、必ずご家族にその旨を伝えておくことが大切です。「生前戒名を希望する理由」「希望する名前」「費用はどこから支払う予定なのか」など、具体的な点を共有しておけば、後々の誤解やトラブルを避けることにつながります。

授かった戒名は大切に保管する

戒名はあの世での名前というだけでなく、仏門に入った証であり、魂のよりどころとなる位牌に刻まれる大切な名前です。授かったら丁寧に保管しましょう。

お寺から「戒名授与証」が渡されることもありますが、ない場合でも、戒名をメモにとる、写真に残す、エンディングノートに記すなどの方法があります。そして、どこに保管したかをご家族に伝えておくことも忘れないようにしましょう。

6.「自分らしい戒名」を授かるポイント

「自分らしい戒名」を考える過程は、これまでの歩みを振り返り、残りの時間をより豊かに過ごすきっかけにもなります。納得のいく名前を授かるために、どのようなポイントを意識するとよいのでしょうか。こちらで詳しくご紹介します。

戒名に込めたい「想い」を事前に整理しておく

戒名には、その人の生き様や人柄を反映する意味が込められることが多くあります。そのため、生前戒名を希望する際には、「どのような言葉を盛り込みたいか」「どんな思いを込めたいか」以下のように具体的に伝えることが重要です。

•「誠実さ」「思いやり」「自然を愛する心」など、自分が大切にしてきた価値観

•「静」「和」「光」など、音や意味に対する希望

•座右の銘、影響を受けた仏教用語、好きな漢字

•家族に向けた感謝、死後こうありたいという願い など

また、「自分の名前から一文字を使ってほしい」といった付け方の希望を伝えるケースも少なくありません。ただし、宗派や戒律上、使用を避けたほうがよい表現もある点に留意しましょう。

僧侶との対話を大切にする

僧侶はご本人の人生観や思いを丁寧に伺いながら、仏教の教えや伝統に基づいて戒名を命名します。その際、「この表現の方がふさわしいかもしれない」「こちらの漢字のほうが意味が深くなる」といった、自分だけでは気づけない視点を示してくださることもあります。

戒名は本来「授かる」ものであるため、僧侶と一緒に付け方を相談しながら考える姿勢を持つことがとても大切です。対話を重ねていくことで、より納得感のある戒名を授かることができるでしょう。

7.生前戒名の付け方に関するFAQ

A.期限はありませんが、ご自身が元気なうちに依頼することをおすすめします。

生前戒名を授かる時期に明確な決まりはありません。ただし、できれば心身ともに元気で判断力がしっかりしているうちにお願いするのが望ましいとされています。

健康な時期であれば、自分の思いや希望をしっかり僧侶に伝えられ、納得のいく戒名を授かることができます。反対に、体力や判断力が落ちてからでは十分に意思を反映できず、後悔につながることもあるため、早めに準備しておくと安心です。

A.戒名は仏教の教えに深く結びつくため、基本的に無宗教の方には授けられません。

戒名は本来、仏教において仏門に入った証として僧侶から授かる名前です。そのため、無宗教の方が生前に戒名を授かることは基本的にはありません。

もし「自分の名前を残したい」「生前に準備を整えたい」といった思いがある場合は、エンディングノートに希望を書くなど、別の形で意思を残しておく方法がよいでしょう。

A.戒名の金額によって成仏の深さや安らぎが変わることはありません。

戒名の金額が高くなるのは、多くの場合「位階(ランク)」によるものです。高い位階がつくほど、費用も上がる仕組みになっています。しかしこれはあくまで慣習やお寺の規定によるもので、戒名の格が高いほど故人様が安らかになれる、あるいはご供養がより手厚くなるということではありません。

大切なのは「ご本人やご家族が納得して選んだ戒名」であることです。思いや人生を反映した名前であれば、費用に関わらず十分に意味ある供養となります。

A.戒名は自分で考えることもできますが、「付け方を誤る」などのリスクがあるため、寺院に依頼することをおすすめします。

戒名は自分で考えることもできますが、宗派ごとの決まりに沿う必要があり、使うことのできない言葉もあるため注意が必要です。また、戒名は位牌やお墓に刻まれる大切な名前なので、もし付け方を誤れば位牌や墓石を作り直すことになりかねません。

特に菩提寺がある場合、相談せずに独自につけてしまうと、お寺との関係が悪化する可能性もあります。こうしたリスクを避けるためにも、自己判断で行わず、信頼できる寺院に依頼することをおすすめします。

8.戒名の生前授与は、自分らしい終活のひとつ

生前に戒名を授かることは、自分の人生を静かに振り返り、旅立ちの準備を整える尊い行為です。戒名の構成や意味を知り、費用や手続きを理解したうえで、自分に合った形で授かることが、ご自身とご家族の両方にとって大きな安心につながります。

生前戒名を含めた葬儀や供養のご相談は、花葬儀におまかせください。経験豊富なスタッフが、納得できるプランや無理なく進められる終活のコツをご紹介いたします。

ご相談には、葬儀費用の割引や相続、不動産査定などの終活サポートがついてくる「リベントファミリー」へのご加入がおすすめです。人生の終わりを充実させようと考え始めた今こそ、生前戒名を授かるのにふさわしい時期といえるでしょう。この機会にぜひご検討ください。