掛け紙・のし紙の違いとは?香典返しで使うのはどっち?正しいマナーを解説

- 作成日: 更新日:

- 【 法事・法要の基礎知識 】

香典返しの準備の際に、「掛け紙とのし紙は何が違うの?」「どちらを使うべき?」と疑問に思う場面もあるでしょう。両方とも贈り物に掛ける紙ですが、役割や使い方の違いはあまり知られていません。

そこで今回は、掛け紙とのし紙の違いを始め、香典返しにおけるマナーや、名入れの方法を詳しく解説します。香典返しの準備をしている方や、マナーに不安のある方は、ぜひ、この記事を参考にしてください。

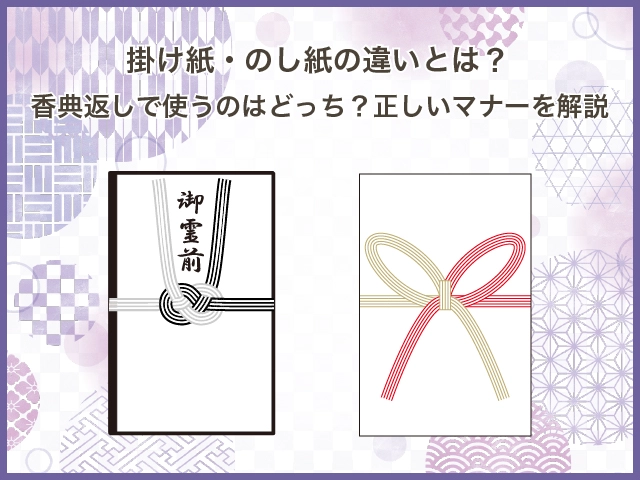

1.のし紙と掛け紙の違いとは?

「のし紙」と「掛け紙」は同じように見えても、実際には用途や意味が異なります。こちらでは、のし紙と掛け紙の特徴や違いについて解説します。

のし紙とは

のし紙は、お祝い事の贈り物に掛ける紙で、右上に小さく「のし(のし飾り)」が印刷されているのが特徴です。

古くは、あわびを薄くのして干した「熨斗鮑(のしあわび)」を「のし」と呼び、慶事の贈り物が生ものでない場合に「貴重な生ものも添えました」との誠意を表すため、贈り物の右上にのしを貼りました。時代の変化とともに本物の「のし」は使われなくなり、「のし」を図案化した「のし飾り」と水引が印刷された「のし紙」が一般化しました。

掛け紙とは

掛け紙は、贈答品に掛ける紙の総称です。用途や贈る目的に応じて「のし付き」と「のしなし」に分けられ、「のし紙」も掛け紙の1種です。

お祝い事の贈り物には「のし付き」の掛け紙(のし紙)が使われ、弔事にまつわる贈り物には、水引だけが印刷された「のしなし」の掛け紙が使われます。このように、弔事用の掛け紙は厳密には「のし紙」とは呼びません。

2.香典返しやお供え物に「のし」を付けない理由

のしは、本来お祝い事のための飾りであるため、弔事にまつわる香典返しやお供え物に用いるのはマナー違反です。

また、基本的に仏前には、生ものをお供えしてはいけないとされています。前項でご説明したように「のし」は「生ものを添えました」との意味で贈り物につけられました。そこで、印刷であっても生ものの象徴の「のし」は、お供え物には不適切だと考えられます。

3.香典返しに使う掛け紙のマナー

香典返しの掛け紙の水引や表書き、墨の色などには、決まりがあります。こちらでは、香典返しに使う掛け紙のマナーを詳しく解説します。

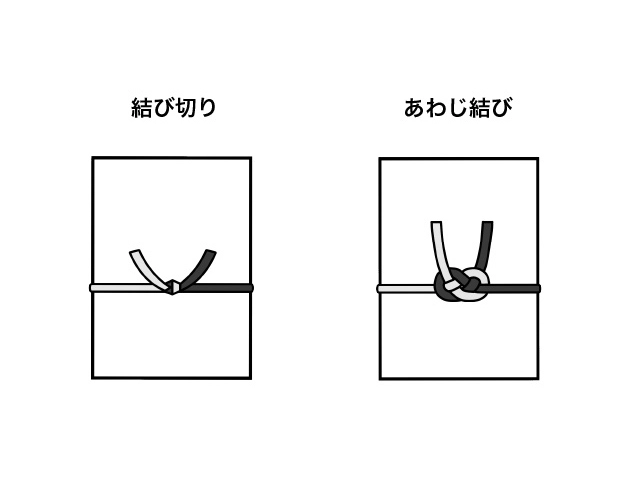

水引の種類

香典返しに使う掛け紙の水引には、以下でご紹介する「結び切り」または「あわじ結び」を選びます。

結び切り

両端の紐が固く「二度とほどけない」結び方であることから、「二度と繰り返さない」との願いが込められています。繰り返しを避けたいという意味で、弔事だけでなく、お見舞いや婚礼など一度限りであるべき場面でも用いられます。

あわじ結び

両端の紐が中央でしっかりと結び合い、上向きに伸びる形が特徴の水引です。結び目がほどけにくいことから、結び切りと同様に、繰り返しを避けたい場面で使用されます。

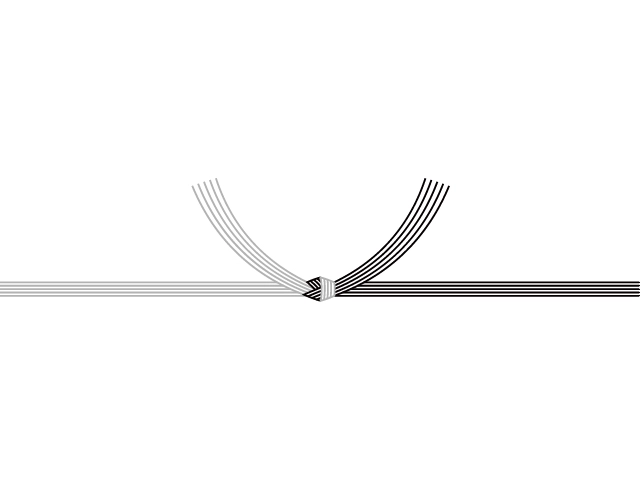

水引の色

仏式の香典返しでは、黒と白の水引が最も一般的です。地域によって違いがあり、たとえば関西地方では、白と黄色の水引を用いることも少なくありません。香典返しの値段が高額な場合は、銀の水引を二重に結んだ「双銀」が選ばれることもあります。

神式やキリスト教の香典返しの水引も、黒白や双銀が広く使われます。迷ったときは、宗教や地域を問わず使える黒と白の水引を選ぶとよいでしょう。

表書き

贈り物の趣旨を簡潔に伝えるための言葉を「表書き」と呼び、宗教や地域の習慣によって使う言葉が異なります。以下より、宗教ごとの表書きをご説明します。

仏式の場合

仏式の香典返しでは「志(こころざし)」などが使われます。西日本では「満中陰志(まんちゅういんし)」や「粗供養(そくよう)」、中国・四国・九州地方では「茶の子」と記すこともあります。

神式の場合

「偲草(しのびぐさ)」あるいは「偲び草」と記すのが一般的です。「故人をしのぶ心を、品物に込めて届ける」という意味があります。

キリスト教式の場合

神式と同様に「偲草」「偲び草」が多く使われます。宗派による区別はほとんどなく、感謝と追悼の気持ちを表す言葉として用いられます。

どの表書きを選ぶか迷った場合

迷った場合は、宗教・宗派や地域などに関係なく使える「志」がおすすめです。不安な方は、ご親族や地域の慣習に詳しい方、または葬儀社へ相談するとよいでしょう。

墨の色

香典返しに使う掛け紙の文字の色は、「即日返し」か「忌明け返し」かで、適切な墨の色が異なります。

忌明け返し(四十九日法要後など)の場合は、濃い黒墨を用いることが一般的です。

一方、即日返し(通夜・葬儀当日など忌明け前)の掛け紙には、薄墨を使います。薄墨には、「悲しみのあまり動揺して墨を濃くすれなかった」との気持ちを表現する意味合いがあるとされています。

香典返しを贈る時期によって、使い分けるのがマナーです。

4.香典返しの掛け紙、正しい名入れ方法と注意点

香典返しの掛け紙に記載する名前は、誰からの返礼であるかを伝える重要なものです。正しい名入れの方法と注意点について解説します。

水引の下には「喪家」または「喪主」の名前

掛け紙の水引の下には、「喪家(そうけ)」または「喪主(もしゅ)」のいずれかの名前を記載するのが一般的です。以下に、それぞれの意味と記載の仕方をご紹介します。

喪家

亡くなられた方を送り出すご遺族全体を指す言葉で、ご家族やご親族がまとまって感謝を伝えたいときに用います。

記載例:鈴木家

喪主

葬儀を主催した喪主様のことを指し、喪主様の名字のみ、あるいはフルネームを書きます。贈り主を明確に伝えられ、受け取る側も誰からの返礼かがわかりやすい特徴があります。

記載例:田中/田中 太郎

連名で贈る場合の名前の書き方

香典返しの掛け紙に、連名で名前を記載する場合の書き方についてご説明します。

喪主と施主が異なる場合

喪主様と施主様が異なり、連名で記載する場合、右側に喪主様の名前を、左側に施主様の名前を記載します。喪主様が高齢で、実務を施主様が担当するケースなどが該当します。

喪主と故人様の名字が異なる場合

喪主様と故人様の名字が異なり、喪主様の名前だけでは誰からの贈り物かわかりにくい場合は、連名にしてもかまいません。たとえば、喪主様が故人様の子どもで、結婚により名字が変わっているときなどは、喪主様の名前の左側に、故人様の名字(喪主様の旧姓)を添えることもあります。

喪主が複数いる場合

喪主様が複数人の場合、連名にすることがあります。兄弟姉妹が喪主様を務めて連名にする際は、右から長男、次男などの男子、続いて長女、次女などの女子の順でフルネームを記載します。

【注意】故人様の名前は書かない

香典返しの掛け紙に、故人様の名前を記載してはいけません。贈り主は、喪主様や喪家であるためです。故人様の名前を表書きに記載してしまうと、「誰からの返礼か」が不明確になってしまいます。

5.掛け紙の「内のし」「外のし」の違い・使い分け

掛け紙の掛け方には「内のし」と「外のし」の2種類があり、贈る場面や相手との関係によって使い分けます。それぞれの特徴や選び方のポイントを解説します。

「内のし」を選ぶのはこんな時

内のしは、のし紙を品物に掛けたあとに包装紙で包む方法で、表書きや名前が外から見えないのが特徴です。

香典返しでは、感謝の気持ちを控えめに伝える内のしが基本とされています。特に目上の方への返礼や、格式を重んじる相手に贈る際には、慎ましさを大切にする内のしが好まれます。

「外のし」を選ぶのはこんな時

外のしは、包装紙で包んだ品物の上からのし紙を掛ける方法で、表書きや贈り主の名前が一目でわかります。贈答の意図を明示したい場合や、複数人が集まる場所で手渡しする場面に適しています。

たとえば、勤め先で香典返しを職場の人にまとめて贈る場合に、誰からかがはっきりと伝わる外のしが選ばれることがあります。

内のし・外のしの判断ポイント

手渡しするときは、誰からの贈答品かが伝わりやすい外のしが適していますが、控えめな対応が好まれる地域や相手の場合は、内のしを選ぶのが無難です。

宅配便や郵送で品物を贈る場合は、内のしが基本です。のし紙が包装紙の内側に隠れるため、配送中の破損や汚れを防げるからです。ただし、外のしでも、のし紙の上から包装紙や梱包材で丁寧に包めば問題ないでしょう。

地域によっても習慣は異なるため、迷ったときは、ご親戚や葬儀社など、詳しい方に確認して選びましょう。

6.掛け紙とのし紙の違いを理解し、香典返しの準備をしましょう

香典返しは、故人様に弔意を示してくださった方々へ、ご家族の感謝の気持ちを伝えるためのものです。ご家族の気持ちを正しく届けるには、掛け紙とのし紙の違いを理解することが欠かせません。

香典返しのマナーは、宗教や地域の慣習などによって異なるため、判断が難しい場面も多いでしょう。香典返しに不安のある方は、花葬儀の事前相談まで、ぜひお気軽にご連絡ください。経験豊富なスタッフが、地域や贈る相手に合わせて適切なアドバイスをいたします。香典返しの掛け紙について、のし掛けや名入れも無料で対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。