初七日法要のお布施|宗派による違いや相場、マナーを解説

- 作成日:

- 【 法事・法要のマナー 】

初七日法要は、葬儀後の最初の節目として営まれる大切な法要です。葬儀の準備中、または直後の慌ただしい中、初七日法要のお布施について、「いくら包めばいいのか」「いつ渡すのが正解なのか」など、金額や渡し方に悩むご家族も多いことでしょう。

そこで、本記事では、初七日法要におけるお布施の相場や、宗派ごとの金額の考え方、渡すタイミング、包み方のマナーなど役立つポイントを解説します。葬儀や初七日法要を控えている方は、ぜひ参考になさってください。

1.初七日法要とは

まず、初七日法要(しょなのかほうよう)の基本について解説します。

初七日法要の意味と意義

初七日法要の宗教的な意味と、ご遺族にとっての意義を以下に整理します。

初七日法要の意味と重要視される理由

多くの仏教宗派では、亡くなった日から49日目までの期間を「中陰(ちゅういん)」と呼びます。この期間、故人様が極楽浄土へ行けるかどうかを決める審判が7日ごとに行われるとされ、その最初の大切な審判が行われるのが、亡くなってから7日目の「初七日」です。

初七日には、故人様が三途の川のほとりにたどり着き、審判の結果によって、激流・急流・緩流のいずれの川を渡るかが決まるといわれています。ご家族は、故人様が緩やかな流れの川を渡り、無事に向こう岸へたどり着けるようにとの願いを込めて、初七日法要を営みます。

ただし、浄土真宗では、「人は亡くなった瞬間に阿弥陀仏によって極楽浄土に行く」と考えられています。そのため、初七日法要は故人様を静かにしのびつつ、信仰の心を深める大切な機会とされます。

ご家族にとっての初七日法要の意義

仏教の法要のひとつである初七日法要は、ご家族が故人様との別れを受け止め、気持ちを整理するための節目でもあります。葬儀の余韻が残る中で営まれるこの法要は、僧侶の読経やご親族とともに手を合わせるひとときを通じて、ご家族が、次の一歩を踏み出す助けとなります。

葬儀と同日に初七日法要を行うことも多い

近年では、初七日法要を本来の7日目ではなく、葬儀と同日に行うケースが多くなっています。葬儀の後、あらためて初七日法要を別日に設けるのは、ご家族にも参列者にも大きな負担となってしまうことが理由です。

特に都市部では、火葬場の予約が取りにくい状況が見られます。そのため、葬儀が本来の初七日の日程と近くなることや、初七日を過ぎてから行われることも少なくありません。こうした事情から、葬儀当日に法要を合わせて行うことが一般的になりました。

初七日法要を葬儀と同日に行う方法には、主に次の2つがあります。

繰り込み法要(式中初七日法要)

葬儀の流れの中に初七日法要を組み込んで行う方法です。具体的には、葬儀と告別式のあとに初七日法要を行い、その後に出棺、火葬という順で進みます。葬儀の流れの中で行えるため、多くの方に選ばれています。

繰り上げ法要(戻り初七日法要)

葬儀と火葬を済ませた後、同じ日に初七日法要を行う方法です。告別式・出棺・火葬を終えた後に法要会場へ戻り、初七日法要を行います。移動の手間が増えることから、繰り込み法要に比べると選ばれることは少ない傾向にあります。

2.初七日法要でお渡しする「お布施」の意味・役割

初七日法要では、僧侶に読経をお願いする際に「お布施」をお渡しします。法要のお布施は、仏教の教えである「布施行(ふせぎょう)」に由来し、見返りを求めずに施しをするという考え方に基づく行為です。つまり、お布施は、読経や戒名への対価ではなく、僧侶に供養をお願いできたことへの感謝を、かたちにしてお渡しするものなのです。

また、お布施には、故人様の供養に携わるという行いそのものが、ご家族にとっての功徳(善い行い)となるという意味もあります。

単なる慣習や形式的なやりとりではなく、故人様をしのぶ気持ちや、僧侶への感謝を込めてお渡しする――それが、お布施の本来の意義であり、初七日法要における大切な役割といえます。

3.初七日法要のお布施の金額

では、初七日法要のお布施の金額は、いくらくらいなのでしょうか。宗派や行う日によって違うのかも解説します。

お布施の金額相場

初七日法要単体としてお渡しするお布施の金額は、一般的に3万円〜5万円程度が目安とされています。ただし、明確な決まりがあるわけではなく、地域や寺院の慣習、関係性などによって幅があるので注意しましょう。

お布施は本来、感謝の気持ちを表すものですから、ご自身の状況や気持ちに応じて、無理のない範囲で納得できる金額を包むことが大切です。

金額に迷う場合や判断が難しいときは、あらかじめ菩提寺や葬儀社に相談しておくと安心でしょう。寺院によっては明確な金額を示してくれることもあり、事前の確認が失礼のない準備につながります。

宗派ごとのお布施の相場

初七日法要のお布施の金額は、宗派によって違うのでしょうか。

次項から、主な宗派の特徴と初七日法要におけるお布施の相場をご紹介します。

浄土真宗

浄土真宗は、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と唱えるだけで、すべての人が救われると説く宗派です。お経を読んだり修行をしたりして功徳を積むのではなく、阿弥陀さまの力を信じる「他力本願」の考えを大切にしています。

前述したように、浄土真宗では、故人様はすぐに極楽浄土へ往生するとされるため、初七日法要は故人様の冥福を祈る場ではなく、ご家族が仏の教えに触れる機会と位置づけられます。初七日法要のお布施の相場は、3万円〜5万円程度です。

曹洞宗

曹洞宗は、坐禅(ざぜん)を中心とする修行を重んじ、日々の生活の中で仏の心を実践することを大切にする宗派です。その教えを象徴するのが「只管打坐(しかんたざ)」で、「ただひたすら坐る」ことを意味し、坐るという行為そのものが仏道であると考えます。初七日法要のお布施の相場は、3万円〜5万円程度です。

浄土宗

浄土宗は、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」とお念仏を唱えることで、すべての人が阿弥陀仏の力によって救われ、極楽浄土へ導かれると考える宗派です。初七日法要のお布施の相場は、3万円〜5万円程度です。

日蓮宗

日蓮宗は、「南無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」というお題目を唱えることで、自分の中にある仏の心を目覚めさせ、現世での成仏を目指す教えを大切にしています。法華経の教えを信じ、努力を続けることが救いにつながるとされます。初七日法要のお布施の相場は、3万円〜5万円程度です。

天台宗

天台宗は、「すべての人に仏になる可能性がある」とする教えを大切にしています。すべての人が平等に仏の道を歩めるとされ、お経の中心には「法華経」があります。初七日法要のお布施の相場は、3万円〜5万円程度です。

初七日法要で僧侶にお渡しするお布施の金額は、宗派によって大きく変わることはないようです。ただし、地域や寺院との関係によっては、金額に違いが出る場合もあります。相場を参考に、地域性やご縁の深さをふまえて、金額を決めましょう。

葬儀当日に行うか、本来の日程で行うかによる違い

初七日法要のお布施は、葬儀と同じ日に行う場合と、本来の7日目にあらためて行う場合とで、金額の相場は変わりません。

ただし、渡し方や用意の仕方には以下のような違いがあります。

葬儀当日に初七日法要を行う場合

初七日法要を葬儀と同日に行う場合は、葬儀のお布施とまとめて渡すのが一般的です。葬儀のお布施に、初七日分として3万円〜5万円程度を上乗せし、1つの封筒にまとめて「御布施」としてお渡しします。

なお、葬儀と初七日で封筒を分けて、それぞれ別にお渡しする方法もあります。その場合は「御布施」「初七日御布施」などと表書きを分け、わかりやすいようにしてお渡しします。どちらの形式が適しているかは、地域や寺院によって異なるため、あらかじめ葬儀社や僧侶に相談しておくと安心でしょう。

後日、初七日法要を行う場合

葬儀の後日、日をあらためて初七日法要を行う場合は、葬儀のお布施とは別に、初七日法要のお布施を用意します。

僧侶がお車などで来られる場合は「御車代」、会食を辞退された場合には「御膳料」を別途包むのが一般的です。御車代や御膳料について詳しくは、この後の「お布施以外に準備しておく費用」でご説明しています。ぜひ、そちらをご覧ください。

4.お布施の金額で迷った時の判断基準

初七日法要でお渡しするお布施の金額で迷ったときは、次のような判断基準を参考にします。

- ・地域や寺院の慣習

- ・一般的な相場(3万円〜5万円程度)

- ・ご家族の経済状況

「お気持ちで」と言われた場合は、金額が自由ということではなく、「感謝の気持ちを大切にして、無理のない範囲で決めてください」という意味と受け止めましょう。どうしても迷うときは、寺院や葬儀社に相談しても失礼にはなりません。

5.初七日法要のお布施を準備する際のポイント

初七日法要でのお布施の包み方や書き方で悩むことも多いでしょう。

お布施を準備する際の注意すべきポイントをご紹介します。

お布施を入れる封筒・包み方

僧侶にお布施を渡す際に使う袋を「お布施袋」と呼びます。中袋と奉書紙がセットになった市販のお布施袋を使うことが一般的です。もしくは、郵便番号や模様のない白無地の封筒を使ってもよいでしょう。より丁寧に包みたいときは、現金を半紙で包んで中袋とし、さらに奉書紙で包む方法もあります。

葬儀と初七日を同じ日に行う場合は、両方のお布施をひとつの封筒にまとめてお渡しします。ただし封筒を分けたいときは、「こちらが葬儀のお布施、こちらが初七日のお布施です」と口頭で伝えてもよいでしょう。

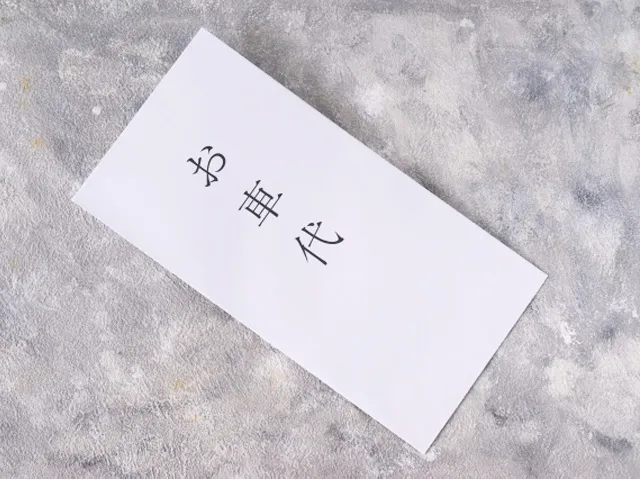

お布施袋の書き方

お布施袋の書き方のポイントは、次のとおりです。

表面(表書き)の書き方

お布施袋の表面には、次のように上下二段に分けて記入します。

【上段】

「お布施」「御布施」など

【下段】

施主様のフルネーム、または「◯◯家」などの姓

お布施を複数人でまとめて渡す場合は、代表者の氏名を書いたうえで「外一同」や「家族一同」などと添えるのが一般的です。たとえば「山田太郎 外一同」や「山田家一同」などのように表記します。中袋がある場合は、中袋の裏面にすべての氏名を列記してもよいでしょう。

金額と住所の書き方

金額や住所は、お布施袋に中袋が「ある場合」と「ない場合」とで書き方が異なります。

それぞれの場合での記入方法は下記のとおりです。

【中袋がある場合】

・中袋の表側中央に金額を書きます。

・裏面左下に、施主様のフルネームと住所を記入します。

【中袋がない場合】

・金額、氏名、住所は、外袋の裏面にまとめて記入します。

・金額を中央に、施主様のフルネームと住所を左下に書きます。

金額と住所はいずれも、縦書きで記入するのが基本です。金額は、最初に「金」、最後に「也(なり)」をつけ、「金〇〇円也」とすると丁寧な表現になります。数字の表記は、以前はたとえば3万円を旧字体で「参萬圓」と書くのが正式とされていましたが、現在では漢数字や算用数字でも差し支えありません。

使用する筆記具と墨の色

お布施袋に文字を書く際は、通常の黒墨を使います。薄墨は通夜や葬儀などの「悲しみを表す場面」に用いられるものであり、お布施には適しません。中袋や裏面に書く金額・住所などの細かい文字は、黒色のサインペンやボールペンなどを使用しても問題ありません。

お札の入れ方

お布施に包むお札の向きには、慶事と同様に、肖像画がある面を封筒の表側に向けたうえで、肖像画が上にくるように入れると丁寧とされることがあります。ただし、これはあくまで一つの考え方であり、必ず守らなければならないルールではなく、あまり気にする必要はないでしょう。

6.僧侶にお布施を渡す時のマナー

「初七日法要のお布施は、どのようなタイミングで渡せばよいのか」「渡し方に決まりはあるのか」――気になるところです。

お布施を渡すときの基本マナーを解説します。

お渡しするタイミング

お布施をお渡しするタイミングは、次のように「葬儀と同日で行う場合」と「別日に行う場合」で異なります。

葬儀と同日に初七日法要を行う場合

葬儀と初七日を同日に行う場合は、告別式と初七日法要のすべてが終わったあと、僧侶が退出される直前に、ご挨拶の流れの中で渡すのが自然です。場合によっては、葬儀前の挨拶時に渡すこともあります。

初七日法要を別日に行う場合

葬儀とは別日に初七日法要を営む場合は、法要が始まる前か、終わった後のいずれかでお渡しするのが一般的です。

事前にお渡しする場合は、僧侶が到着された際、ご挨拶を交わす場面でお布施をお渡しします。法要の開始前であれば、落ち着いて感謝の気持ちを伝えることができ、僧侶にとっても受け取りやすいです。

法要後にお渡しする場合は、読経が終わった後、僧侶へお礼の言葉を添えてお渡しします。僧侶が会食に同席される場合は、お見送りの際に、会食を辞退された場合は、法要が終了した時点でお渡しするのがよいでしょう。

僧侶へのお布施の渡し方

お布施は、「切手盆(きってぼん)」にのせて渡すのが正式です。切手盆とは、金封やお布施を渡すために用いる小さな黒塗りのお盆で、仏事の正式な場で使われます。切手盆がない場合は、落ち着いた色の袱紗に包んで持参し、袱紗の上にお布施袋をのせて差し出します。

袱紗もない場合は、地味な色の小さな風呂敷などで代用するか、事前に「手渡しでもよろしいでしょうか」と一言うかがえば、直接手渡しすることも失礼にはあたりません。

お布施を渡す場面では、袋の表書きが僧侶から読める向きになっていることを確認することが重要です。さらに、僧侶の目を見て一礼し、「本日はどうもありがとうございます。どうぞお納めください」などの丁寧な言葉を添えましょう。

渡す場所は、控室や別室といった静かな場所で行うのが理想です。ただし、会場の都合や動線の関係で、やむを得ず会場の入り口や玄関先でお渡しする場合もあります。そうした際は、よりいっそう所作や言葉遣いに配慮することが大切です。

7.お布施以外に準備しておく費用

初七日法要では、お布施のほかに「お車代」や「御膳料」を別途用意する場合があります。それぞれの意味や渡す場面、金額の目安を解説します。

御車代

お車代は、自宅や斎場など、寺院以外の場所で法要を行う際に、僧侶が足を運んでくださったことへのお礼としてお渡しするものです。寺院での法要であれば不要ですが、別の会場に出向いていただいた場合には、感謝の気持ちを込めて別途包むのが基本です。

相場は、5千円〜1万円程度が目安で、白無地の封筒に「お車代」と表書きをし、下部に施主様の名前を縦書きで記します。

御膳料

御膳料は、法要後の会食に僧侶が同席されない場合にお渡しするものです。本来、用意するお料理の代わりとして、心付けの意味合いで僧侶個人に差し上げる金銭であり、多くの場合、喜んで受け取っていただけます。

金額の目安は5千円〜1万円程度ですが、地域や寺院によって異なるため、不安な場合は葬儀社に相談すると安心です。こちらも、白無地の封筒に「御膳料」と書き、施主様の名前を黒文字で縦書きするのが一般的です。なお、僧侶が会食に同席される場合は、5千円〜2万円程度のお料理を用意するのが通例です。

8.初七日法要のお布施に関するQ&A

A.葬儀を依頼した葬儀社やご親族、あるいは僧侶や寺院に直接相談しましょう。

僧侶に金額をたずねるのは気が引けるかもしれませんが、たとえば、以下のような言い方であれば失礼にはなりません。

「初七日法要をお願いしたいのですが、お布施の金額について目安を教えていただけますでしょうか」

あくまで、「目安を伺いたい」という姿勢でたずねれば、快く教えていただけることがほとんどです。

A.いずれの宗派であっても「御布施」または「お布施」と書くのが基本であり、最も丁寧です。

お布施は、感謝を込めて仏様にお供えする「見返りを求めない施し」を意味します。寺院によっては「御礼」などの表記が慣習化しているケースもありますが、「御布施」「お布施」は、宗派を問わず広く通用しているため、特に指定がない場合は、これらを使えば安心でしょう。

A.参列者が少ない場合でも、基本的には一般的な相場を基準に考えるのが無難です。

初七日法要を家族のみの少人数で執り行う場合でも、お布施の性質は変わりません。お布施は、僧侶に読経などをしていただくことへの感謝の気持ちを表すものです。したがって、「身内だけの法要だから」と大幅に減額するのは避けたほうがよいでしょう。

一般的な初七日法要のお布施の相場は、3万円〜5万円程度が目安とされていますが、地域や寺院の慣習によって金額は異なるため、葬儀社や寺院に確認をして決めることをおすすめします。

9.初七日法要のお布施はマナーを知り感謝の気持ちを込めて渡しましょう

初七日法要では、僧侶への感謝と故人様への祈りを込めて「お布施」をお渡しします。お布施は、金額よりも気持ちが大切です。封筒の選び方や表書き、渡すタイミングに心を配ることで、僧侶への敬意やご家族の想いがより深く伝わります。

初七日法要のお布施に不安がある方や僧侶の手配にお悩みの方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。花葬儀では、僧侶とのお付き合いがない方に向けて、宗派に応じた僧侶のご紹介を行っております。宗派によらずお布施の金額は一律で、繰り込み法要でも追加費用は発生しません。ご不明な点があれば、どうぞ遠慮なくお声がけください。