位牌の開眼供養はいつ?意味・準備・供養の流れをわかりやすく解説

- 作成日: 更新日:

- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】

「位牌の開眼供養」はいつ行うのでしょうか。位牌はただ用意するだけでは不十分で、ふさわしいタイミングで儀式を営むことにより、故人様の魂を供養することができます。そのため、知らないままでいると大切な機会を逃してしまうかもしれません。

この記事では、「位牌の開眼供養とはなにか?」から始まり、「いつ?」「どうやって?」といった疑問に詳しくお答えします。これから位牌を用意する方、開眼供養について知りたい方はぜひ参考になさってください。

【もくじ】

1.位牌の開眼供養とは?意味や基本を解説

一度は目にしたことのある「位牌(いはい)」ですが、その本来の意味や目的について詳しい方はあまり多くないかもしれません。

そこでまずは位牌の意味、そして「開眼供養」について、それぞれの基本を解説します。

位牌とは

位牌とは、故人様の戒名(※1)や没年月日などが記載された小さな木の札です。多くの仏教宗派では「魂のよりしろ」として大切にされ、祭壇や仏壇に祀(まつ)られます。

位牌には大きく分けて2種類あり、ひとつは塗装のされていない「白木位牌(仮位牌)」です。こちらは、亡くなってから最初に用意される位牌で、忌明けを迎える四十九日までの間に使われます。

もうひとつは、四十九日以降に使われる「本位牌」で、正式な位牌として仏壇に納められます。デザインや塗装の種類はさまざまで、ご遺族が用意するのが一般的です。詳しくは「位牌の種類」をご覧ください。

(※1)仏弟子になったことの証として授けられる名前。あの世での名前でもある。

開眼供養とは

開眼供養(かいげんくよう)は、お墓や位牌などに故人様の魂を移すための重要な儀式です。「入魂式(にゅうこんしき)」「魂入れ(しょういれ/たましいいれ)」などとも呼ばれます。

「開眼」という言葉は、「仏像を作る最後の工程で目を描くことによって、像に霊験が宿る」という仏教の教えに由来しています。開眼供養を行うことで、初めてお墓や位牌に故人様の魂が宿り、祈りの対象となることができるのです。

ただし、「死後の魂はすぐに極楽浄土に行き成仏する」と考えている浄土真宗では、位牌を必要としないため、開眼供養も行いません。宗派による死後の考え方については、「仏教の死生観」の記事で詳しく解説しております。

2.位牌の開眼供養はいつ行う?

位牌の開眼供養は、いつ行うものなのでしょうか。

こちらでは、一般的なタイミングについてご紹介します。

四十九日法要

位牌の開眼供養がもっとも多く行われるのは「四十九日法要」です。四十九日法要とは、故人様の命日から数えて49日目に営まれる法要で、多くの仏教宗派においては「忌明けを迎え、故人様が成仏する大切な節目」と考えられています。

四十九日のタイミングで仮位牌(白木位牌)から本位牌へと切り替えるため、開眼供養を行い、位牌を仏壇に安置します。

損傷や劣化により位牌を再作成した場合

すでに本位牌がある場合でも、長年使用してきた位牌が壊れたり、文字が薄れたりした場合は、見た目だけでなく、礼拝の対象としての尊厳を保つ意味でも、新しく作り直すことが望ましいとされています。仏教には「魂はそのままで、入れ物だけを新しくする」という考え方があるため、新しい位牌を用意する際には、改めて開眼供養を行うことが大切です。

複数の位牌を整理・統合する場合

仏壇に位牌が増えてくると、新しい位牌を置くスペースが足りなくなってしまうことがあります。そんなときは、「繰り出し位牌(回出位牌)」を作成する方法があります。繰り出し位牌とは、十名ほどのご先祖様の位牌を1つにまとめられる大型の位牌です。

ほかにも「夫婦の位牌をひとつにする」など、位牌を整理・統合した場合は、開眼供養が必要です。ご先祖様への感謝の気持ちを込めて、丁寧に供養を行いましょう。

位牌を修理に出す場合

位牌が傷ついたり金箔が剥がれたりして修理に出す場合も、一度魂を抜く必要があります。修理に出す前に閉眼供養を行い、綺麗になって戻ってきた位牌を仏壇に戻す際に、あらためて開眼供養を行います。

引っ越しなどで位牌を移動させる場合

家の引っ越しや建て替えなどで、仏壇ごと位牌を現在の設置場所から別の建物へ移動させる際には、供養が必要です。移動する前に閉眼供養を行い、新しい家で安置した後に開眼供養を行います。

ただし、同じ部屋や家の中で置き場所を移動させるだけであれば、開眼供養や閉眼供養は不要とされています。

3.位牌の開眼供養に向けた準備と当日の流れ

開眼供養は、僧侶を招いて行う正式な仏事であるため、事前の準備が重要です。

ここでは、供養に向けて何を用意し、当日はどのように進めるのかを、具体的な流れに沿ってご紹介します。

開眼供養に向けた準備のポイント

開眼供養を円滑に進めるためには、物品の用意だけでなく、僧侶への依頼や日程調整も欠かせません。遅くても供養を行う1カ月前から、以下にご紹介する準備を進めましょう。

本位牌やお供え物の準備

開眼供養の前には、本位牌を作成し、受け取っておく必要があります。依頼から受け取りまでには1~2週間程度かかりますが、デザインや注文内容によって前後することもあるため、納期は必ず確認しておきましょう。

本位牌は、「塗位牌(ぬりいはい)」や「唐木位牌(からきいはい)」などの種類があり、そこからさらに材質や彫刻の違いなどが多岐にわたります。仏壇とのバランスや予算に合わせて、無理のないものを選ぶことが大切です。

また位牌に刻む戒名や俗名(※2)、没年月日などに誤りがないかも、必ず確認しましょう。位牌の作成時期や作成にあたってのポイントは「位牌の作成はいつまでに依頼する?」でご紹介しておりますので参考になさってください。

そのほか、開眼供養に備えて準備しておきたいものとして、線香・ろうそく・供花・お供え物(果物や赤飯、故人様の好物など)などもありますので、用意しておきましょう。

(※2)生前の名前。

僧侶への依頼と日程調整

開眼供養を僧侶に依頼します。お世話になっている菩提寺(ぼだいじ)がある場合は、そちらに連絡しましょう。お寺が遠方である、菩提寺がないといった場合は、葬儀社を通じて僧侶を紹介してもらうことも可能です。

開眼供養を行う日時、場所、詳しい流れを、僧侶と相談しながら決めていきます。年末年始やお盆などの時期は寺院も忙しくなりやすいため、複数の候補を挙げておくとスムーズです。日程が決まったら、参列予定者へ案内を行いましょう。

当日の流れ|四十九日と合わせて開眼供養を行う場合

こちらでは、四十九日に開眼供養を行う場合の一般的な流れをご紹介します。宗派や寺院によって多少の違いはありますが、主な流れは以下の通りです。

1. 開式の挨拶

2. 僧侶による読経と焼香

3. 僧侶による法話

4. 位牌の開眼供養(僧侶による読経)

5. 閉式の挨拶

6. 会食

法要の中には、施主様による挨拶のシーンもあります。「四十九日法要での喪主の挨拶」にて文例をご紹介しておりますのでぜひ参考になさってください。

供養後の本位牌の安置

儀式が終わったあとは、本位牌を仏壇へ安置します。位牌には故人様の魂が宿っていますので、丁寧に扱いましょう。本位牌と交換された白木位牌の扱いについては、「開眼供養後の古い位牌はどうする?」で後述します。

4.位牌の開眼供養で気を付けるべきマナー

開眼供養は宗教的な儀式であり、故人様やご先祖様への敬意を表す場でもあります。そのため、服装や僧侶へのお布施など、マナーにも気を配らなくてはなりません。

こちらで詳しくご紹介します。

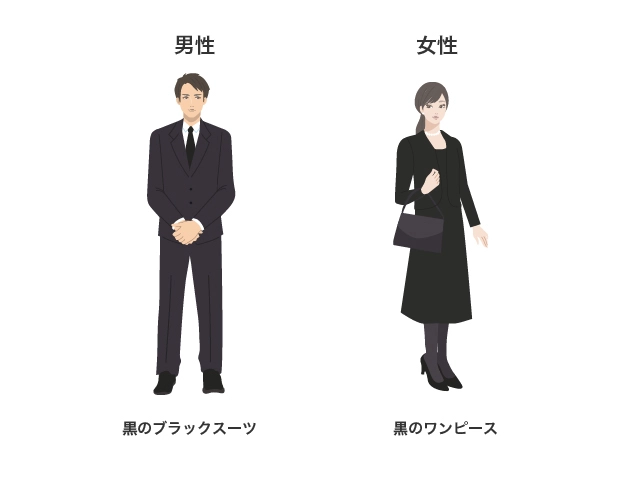

服装の基本

位牌の開眼供養は四十九日法要や納骨式など他の法要と一緒に行われることが多いため、参列者は喪服を着用するのが適切です。ただし、ごく近しいご親族のみが集まる法要では、地味な平服でも問題ないとする場合もあります。とはいえ、僧侶を招いてお経をあげていただく儀式ですので、礼節を重視し、喪服での参列が無難です。

【男性の服装】

・黒色で光沢のないブラックスーツ

・白いシャツ

・黒いネクタイ

・黒い光沢のない靴

【女性の服装】

・黒色で光沢のないアンサンブル、ワンピース、スーツのいずれか

・30デニール程度の黒のストッキング

・黒い光沢のない靴

四十九日における服装の詳細は、「四十九日法要の服装のポイント」を参考になさってください。

なお、開眼供養のみを執り行う場合は、喪服を着る必要はありません。華美な服装や光るアクセサリー類は控え、ダークカラーのスーツやワンピースといった、地味な色合いの服装を選ぶとよいでしょう。

お布施の相場

位牌の開眼供養を行う際には、僧侶へのお布施が必要です。お布施とは読経の対価ではなく、「仏教の修行の一環」や「感謝の気持ち」を意味するため、明確な金額はありません。そのため寺院からは「お気持ちで」とお伝えされることもあり、いくらお包みすればよいか迷う方も多いでしょう。

位牌の開眼供養のお布施は、1万円~5万円程度が目安とされています。四十九日法要と併せて行う場合は、開眼供養とは別に3万円~5万円ほどをお包みするのが一般的です。

金額は寺院の格、お寺との関係性、移動距離、法要の規模などによっても異なるため、悩む際は菩提寺や僧侶に相談しても失礼にはあたりません。「法要のお布施」の記事もお役立てください。

お布施の渡し方のマナー

お布施は、奉書紙または白無地の封筒に入れ、表書きには「お布施」「御経料」「開眼供養料」などと記します。水引は不要で、裏面には住所・施主名・金額を記載します。袱紗(ふくさ)に包む、または切手盆(きってぼん)と呼ばれるお盆に載せてお渡ししますが、用意できない場合は小さな風呂敷で代用してもよいでしょう。

そのほか、僧侶に供養場所までの移動をお願いした場合は「御車代」、会食を辞退された場合は「御膳料」として、各5千円~1万円前後を別途お渡しするのが一般的です。いずれも忘れないように用意しておきましょう。

5.開眼供養後の古い位牌はどうする?閉眼供養と処分について

新たに本位牌を開眼したあと、古い位牌はどのように扱ったらよいのでしょうか。

こちらでは、開眼供養後の古い位牌について詳しくご紹介します。

閉眼供養を行う

開眼供養と対になる儀式が「閉眼供養(へいがんくよう)」です。「魂抜き」「お性根抜き」とも呼ばれ、位牌の交換やお墓の移転など、魂がやどっているとされる仏具から魂を抜くために必ず行います。儀式の形式は簡略化されることもありますが、故人様の魂が正しく導かれるよう祈念する時間ですので、心を込めて参列しましょう。

閉眼供養も開眼供養と同様に、僧侶による読経や焼香が行われます。仮位牌から本位牌へ切り替える場合のように、それぞれの供養が連続して行われる場合は、開眼供養と閉眼供養をまとめて依頼し、お布施も開眼供養のぶんだけで問題ないことがあります。ただし、寺院によって取り扱いやお布施の考え方が異なるため、事前に確認すると安心です。

位牌を処分する

閉眼供養を終えた位牌は、処分しても問題ありません。一般ごみに出すこともできますが、故人様の魂の「よりしろ」だったものですから、お焚き上げをしてもらうのが一般的です。

お焚き上げは、寺院や葬儀社が主催する法要の場や、専用の受付窓口で対応してもらえる場合が多く、事前予約が必要なケースもあります。費用相場は1体あたり千円〜1万円程度とされており、寺院によってはお布施の一部として含まれることもあります。

なお、古くなった位牌を処分せず保管しておくことも可能ですが、その際は「閉眼供養を行っていること」が前提となります。魂が抜かれていない状態で保管することは控えましょう。

6.位牌の開眼供養に関するFAQ

A.本位牌を受け取った後に、日を改めて行いましょう。

四十九日までに用意することが望ましいとされている本位牌ですが、完成までには1~2週間程度を要するため、間に合わないケースもあります。その場合は、四十九日の次の法要にあたる「百箇日(ひゃっかにち)法要」や「新盆」までを目安に準備しましょう。

開眼供養は本位牌受け取り後すぐ、または次の法要にて行えば問題はありません。開眼供養を行うまでは白木位牌が故人様の魂のよりしろですので、大切に保管しましょう。

A.仏壇がない場合でも位牌の開眼供養は可能ですが、故人様が安らかに眠るためにも、祈りの場は可能な限り整えることをおすすめします。

供養の本質は「形式」ではなく「故人様への敬意と祈り」ですので、仏壇の代わりにテーブルの上に布を敷き、供花や線香を添えて整えれば位牌の開眼供養を行うことは可能です。

ただし、位牌は故人様の魂がやどっているもので、日常的な礼拝の対象となるものですから、自宅内の静かな場所に、恒常的なスペースを設けるようにはしましょう。最近は、卓上サイズのミニ仏壇が多く登場しており、自宅のインテリアになじむデザインも豊富ですので、検討なさってみてはいかがでしょうか。

A.位牌を持つこと自体は可能ですが、開眼供養をしていただけるかは寺院によって異なります。

位牌は仏教の教えに基づいた仏具であるため、無宗教の方には本来不要です。しかし、故人様をしのぶ心のよりどころとして、インターネットなどを通じて位牌を購入される方もいらっしゃいます。

ただし、位牌に魂を入れる「開眼供養」は仏式の儀式であり、仏教徒であることが前提とされるため、すべての寺院が対応してくれるとは限りません。供養を希望する場合は寺院に相談し、事情を説明したうえで読経してもらえるかどうかを確認するとよいでしょう。

A.仏滅や大安といった六曜の考えは、本来仏教とは無関係ですので問題ありません。

「大安」「吉日」「先勝」「先負」「赤口」「友引」「仏滅」の6つの暦は「六曜(ろくよう)」と呼ばれ、その日の吉凶を占うものとして中国から伝わったといわれています。日本にも広く浸透しており、今でも結婚式や引っ越しなどの予定を立てるときに参考にされることが多くあります。

ただし、六曜は本来仏教とは関係のない考え方です。そのため、開眼供養の日取りを決める際に、六曜を気にする必要はありません。

とはいえ、ご家族やご親戚の中には六曜を気にされる方もいらっしゃるかもしれません。位牌の開眼供養の時期は、そうした相手の気持ちを尊重しながら、柔軟に決めることが何よりも大切です。六曜と仏教の関係について詳しくは「法事をやってはいけない日はある?」も参考になさってください。

7.位牌の開眼供養はいつ行ってもよいが節目に合わせるのが一般的

新しく用意した位牌に故人様の魂を移す儀式を「開眼供養」と言い、供養を行うタイミングに決まりはありません。ただし、ご家族が位牌を用意するのは忌明けが最も多いため、四十九日法要の節目に合わせて行うのが一般的です。開眼供養には僧侶の読経が欠かせませんので、依頼は早めに行いましょう。

「菩提寺がない」など、位牌の開眼供養に関するお悩みは花葬儀までお寄せください。信頼できる寺院のご紹介や、法要のための場所の手配などを丁寧にサポートいたします。

ご相談の際にはメンバーシップクラブ「リベントファミリー」へのご加入がおすすめです。今なら四十九日法要時にミディ胡蝶蘭をプレゼントしております。この機会にぜひご検討ください。