デジタル終活の進め方!整理方法からおすすめツールまで紹介

- 作成日: 更新日:

- 【 終活の基礎知識 】

人生の最期に備えるための活動である「終活」のひとつに、「デジタル終活」というものがあります。近年注目されているデジタル終活ですが、どういったものかよくわからない方もまだ多いのではないでしょうか。

そこで今回は「デジタル終活」をテーマにしたコラムをお届けします。デジタル終活の対象、具体的な進め方、おすすめのツールなど、満足のいく終活を行うための情報が満載です。ぜひ最後までお読みください。

1.デジタル終活とは?

まずはデジタル終活の内容と、デジタル終活に対する社会的な認識について解説します。

デジタル終活の定義

スマホやパソコンなど、デジタル媒体を使って所有・管理・契約しているものをまとめて「デジタル財産」といいます。デジタル財産に該当する主なものは以下の通りです。

- ・写真や動画

- ・SNSのアカウント

- ・ネット証券

- ・ネット銀行

- ・動画配信や音楽配信などのサブスクリプション

- ・電子マネー

- ・仮想通貨

- ・キャッシュレス決済サービスの残高

- ・電子的に管理されたポイントやマイル

- ・デジタルコンテンツの著作権

これらを整理し、もしものときに備えて必要な情報を残す活動が「デジタル終活」です。デジタル財産は現金や不動産と違って実体を感じにくいことから、所有者の死亡後に存在がうやむやになってしまうことがあります。個人情報を多く含むものですから、終活でしっかりと整理していくことが重要です。

なぜ今デジタル終活が注目されているのか

現代の生活では、スマートフォンやクラウドサービスに膨大なデータが蓄積されています。所有者の死後、その管理が困難になるという課題から、デジタル終活への関心が高まっているのです。

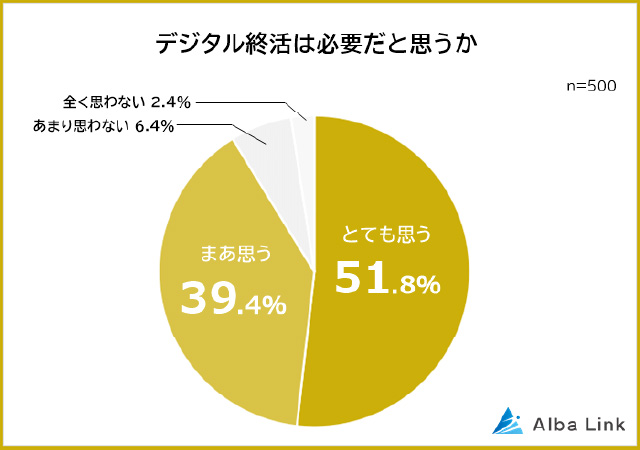

株式会社AlbaLinkが行ったデジタル終活に関するアンケートによると、9割以上の方が「デジタル終活は必要」と回答しました。

さらに「デジタル終活が必要だと思う理由」では、「見られたくないデータがある」「家族・友人に迷惑をかけたくない」と回答する人が全体の7割以上を占めました。デジタルサービスが生活の一部となった現在、自分のプライバシーを守りつつ、残された人が困らないようにしたいとの意識が、がデジタル終活への意欲を高める要因となっているようです。

調査名:【デジタル終活が必要だと思う理由ランキング】男女500人アンケート調査

引用元:株式会社AlbaLink 「訳あり物件買取プロ」

https://wakearipro.com/digital-end-of-life/

2.デジタル終活で整理すべき対象一覧

デジタル財産には「金融資産になるもの」「資産ではないが、本人や周りにとってかけがえのないもの」などさまざまあります。デジタル終活で整理すべき対象は以下の通りです。

| デジタル財産の種類 | 主な内容 |

|---|---|

| 金融資産 |

|

| 個人情報を含むもの |

|

| その他 |

|

3.デジタル終活をしないとどうなる?考えられるリスク

デジタル終活をしないまま亡くなってしまった場合、以下のリスクが考えられます。

【亡くなった人にとって起こりうるリスク】

- ・見られたくない情報が意図せず開示されてしまう

- ・個人情報が流出し、悪用されてしまう

- ・思い出やメッセージが共有されないまま消えてしまう

【残された人にとって起こりうるリスク】

- ・デジタル財産が把握できない

- ・デジタル財産を相続できない、もしくは、相続手続きから漏れてしまう

- ・解約手続きが行えず、サービス利用料を払い続けることになる

またデジタル終活は、人生の最期に備えるだけでなく、判断力が低下したときにも役立ちます。 認知症や病気、事故などで思うように意思表示ができなくなると、家族が手続きを代行しようとしても、必要な情報が分からず対応が遅れることがあります。

【判断力が低下したときに起こりうるリスク】

- ・サービスサイトにログインできなくなり、重要な情報にアクセスできなくなる

- ・意図せず課金や契約の継続をしてしまう

- ・詐欺や不正請求の被害に遭うリスクが高まる

- ・ご家族が代わりに手続きをしようとしても、情報が共有されておらず対応が遅れる

このように、デジタル終活は「死後のため」だけでなく、「もしものときの備え」としても役立ちます。 自分の意思をしっかり伝えられるうちに準備を進めることで、より安心して日々を過ごせるでしょう。

4.デジタル終活を始めるタイミング

「終活」と聞くと「定年退職をしてから」「老後に入り、人生の終わりが見えてから」とイメージする方が多いかもしれませんが、終活をいつから始めるかに決まりはありません。デジタル終活も同様です。

突然の病気、怪我によって思うような活動ができなくなる可能性も考えられますから、できるだけ早いうちから始めた方がよいと言えるでしょう。早くから取り組むことによって将来への備えが万全になるだけでなく、「これからの人生をどう過ごしたいか」を考えるきっかけにもなります。

5.デジタル終活の主なパターン

デジタル端末にロックをかけ、パスワードや顔認証などの解除方法を設定している方が多いのではないでしょうか。そのような方はまず「自分以外の人に端末へのログインを許可するかどうか」を決めることから始めます。

こちらでは、デジタル終活の主なパターンをご紹介します。

デジタル端末へのログインを許可する場合

自分の死後、ご家族や後見人となる方に端末へのログインを許可する場合は、ログイン方法を残しておきましょう。特にスマホにログインできると、デジタル財産の概要だけでなく、その他の必要な情報も集めやすくなり、残された方にとっては大きな負担軽減となります。

「顔認証」や「指紋認証」といった、本人にしか解除ができないような設定にしている場合は、パスワードによるログイン方法も合わせて設定することも忘れないようにしましょう。

デジタル端末へのログインを許可しない場合

自分が亡くなった後、自分以外の人にデジタル端末へのログインを許可しない場合は、デジタル財産に関する情報を書き出し、残しておく作業が必要です。この作業を行っていないと、ご家族や後見人はデジタル財産の全容を把握することができず、必要な手続きが行えなくなってしまいます。

一部のデジタル端末のみログインを許可する場合

「スマホは見られたくないけど、パソコンなら問題ない」というケースもあるでしょう。一部のデジタル端末にのみログインを許可する場合は、アクセスを制限したい端末内にある残したい情報をまとめ、別の形で残しましょう。

私たちが使う端末は、思った以上につながっています。例えば、スマホの写真が自動的にパソコンと同期していたり、同じパスワードを複数の場所で使い回していたりすることもあります。「同じパスワードを複数のデジタル媒体で使い回していないか」「クラウドで共有しているデータは見られても大丈夫か」といった確認をしておくと安心です。

6.デジタル終活の一般的な手順

デジタル媒体へのログイン許可について決めたら、必要な情報を整理していきましょう。

こちらでは、デジタル終活の一般的な手順をご紹介します。

1.デジタル財産の洗い出し

まずは、デジタル財産の全容を洗い出します。自分でも保有していることを忘れている財産があるかもしれませんので、以下も活用しながら、正確に把握しましょう。

- ・契約書(または契約に関する手紙やメール)

- ・クレジットカードの明細

- ・銀行口座の履歴

- ・端末にインストールしているアプリケーション

- ・デジタル媒体内にある、契約または購入履歴

- ・ハードディスク(HDD)内の情報

2.ログインを許可するデジタル端末のパスワードを保管

自分の死後、自分以外の人にデジタル端末のログインを許可する場合は、ログインに必要な情報を書き起こします。保管の具体的な方法については、独立行政法人国民生活センターから以下の工夫が紹介されていますので参考になさってください。

【国民生活センターによる必要情報の保管方法】

・名刺大の紙に必要情報を記入し、修正テープを2~3回重ね貼りする。

(死後、ご遺族がコインなどで削って確認する)

・パスワードをそのまま書くのではなく、家族にだけ分かる合言葉に変更する。

出典)今から考えておきたい「デジタル終活」-スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために-|独立行政法人国民生活センター

URL:https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20241120_1.pdf

掲載元:https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20241120_1.html

3.データの分類と整理

洗い出したデジタル財産を、「残しておくもの」「今解約・消去するもの」「自分の死後に解約・消去してほしいもの」に分けます。複数のデジタル金融資産は、これを機に可能な範囲でまとめると管理がしやすくなるでしょう。

4.エンディングノート等の終活ツールに引き継ぎたい情報を記録

引き継いでほしい情報を正確に記録します。死後に解約が必要なサービスについては、解約に必要な手続き方法や、サービス運営元の連絡先も一緒に残しておくと親切です。書いた情報の修正は可能ですから、この段階では自由に書いていただいてかまいません。

終活には、活動を手助けするツールが多くあり、エンディングノートもそのひとつです。詳しくは「デジタル終活に役立つツール・サービス」にて後述しますので、そちらをご覧ください。

5.定期的な見直し・更新

終活を進めていくうちに、デジタル財産に対する希望が変わったり、新たなデジタル財産が増えたりすることもあります。記録したものは定期的に見直し、必要に応じて修正・更新を行いましょう。

7.【種類別】デジタル財産の終活方法

主なデジタル財産の整理方法を、種類別にご紹介します。

スマホ・PC等のデジタル端末

写真や動画といったデータの整理作業は比較的単純であるため、デジタル終活の最初に行う方が多いようです。しかし画像や動画データがデジタル財産の中でも多くの割合を占めていると、作業には時間がかかるかもしれません。以下のように、無理のないペースで進めましょう。

・年度や人物単位で区切りながら少しずつ取り組む。

・ご家族やご友人と一緒に取り組む。

デジタルデータの整理をする際に、ご自身の遺影写真も選んでおくことをおすすめします。亡くなってから葬儀までの間、ご遺族は忙しく過ごされることがほとんどです。あらかじめ遺影写真を指定しておくことで相手の負担が軽減するだけでなく、自分が一番好きな写真を残すことができます。

遺影写真を選ぶポイントは「遺影写真の選び方」でご紹介しておりますので、ぜひ参考になさってください。

LINE等のSNS

使用していないSNSは退会します。サービスによっては終活に便利な機能がありますので、活用するのもよいでしょう。それぞれの終活方法やおすすめ機能、注意点などは以下の通りです。

LINE

・使わない連絡先やグループを整理する。

・端末にログイン状態が保持されている場合、第三者が使用者のスマホにログインできると全て見られてしまうことに留意。

Facebook、Instagram

・使わない連絡先を整理する。

・死後、「追悼アカウント」に切り替えてもらう。

●追悼アカウントとは

亡くなった利用者の思い出をシェアするための場所。亡くなった利用者の友人やご家族が運営元にリクエストし、承認されると現在のアカウントから切り替わる。

追悼アカウントになると、他のユーザーがアカウントにログインできなくなるため悪用を防ぐことができる。

X(旧Twitter)などその他のSNS

・自分の死後、第三者に依頼して、運営元に「利用者が亡くなったことを知らせる申請」を行うか、「アカウントの削除」をしてもらう。

・ログイン状態を常に維持する設定をしている場合、第三者がデジタル媒体へログインすると内容を全て見られる可能性がある点に留意。

SNSのアカウントは、個人情報や思い出が詰まった大切なデータです。適切に整理し、安心して利用できるよう備えておきましょう。

ネット証券・ネット銀行等

現在、全ての金融機関を一括で照会する方法はありません。亡くなった方のネット証券・ネット銀行の口座は、ご遺族がひとつひとつ調べる必要があります。

ただし銀行のみに関しては、マイナンバーと紐づけることによって一括調査が可能ですから、終活を機に設定を検討してみてもよいでしょう。こちらの詳細については、デジタル庁による以下の案内をご確認ください。

デジタル庁 よくある質問:預貯金口座付番制度について

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber_faq_09

なお、10年間取引のない口座に入っている預金は「休眠預金」扱いとなり、民間公益活動のために活用されることが法律で定められています。休眠口座には手数料を課す銀行もあるため、使っていない口座がある場合は速やかに解約をし、自分の死後、ご家族が放置しないように取引中の金融機関の情報を残しましょう。

定額課金サービス

デジタル終活では、定額課金サービスの整理も重要なポイントです。まずは、使っていないサービスを解約するとともに、プランの見直しを行います。定額課金サービスの中には、お試し期間を過ぎて契約中になっていることに気づいていないものがあるかもしれません。

月額や年額など、サービスごとに支払うタイミングが異なりますので、見落とさないようにクレジットカードの明細や通帳も確認しましょう。

契約しているサービスは一覧にし、「死後解約してほしいもの」「解約方法」をわかるようにしておくのが理想です。また、支払いに使うクレジットカードや銀行口座はなるべくひとつに絞ると、死後の手続きだけでなく、ご自身の管理もしやすくなるでしょう。

8.デジタル終活を始める前に知っておきたいこと

後になって悔やんだり、重大なミスに気付いたりしないよう、デジタル終活を始める前に押さておくべきポイントをご紹介します。

「引き継ぎたい方への情報共有」が成功の鍵

せっかく必要な情報を残しても、引き継ぎたい方に伝わらないのでは意味がありません。うまく伝わらなかった結果、デジタル終活を行わなかった場合と同じリスクを、自分や相手が背負うことになってしまいます。

生前のうちに知られたくないことは伏せたままでかまいませんので「終活を始めている」「必要な情報を残すから、万が一のときは見て欲しい」といったことだけでも話しておきましょう。

なお、自分で書き留めた情報は、誰でも簡単に見つけられる場所に置くと悪用のリスクが高まります。重要な情報をそのまま記載することも同様ですから、「保管場所は信頼できる人にだけ教える」「情報の一部は別で保管する」などの対策をとることをおすすめします。

デジタル財産の秘密保持は限界がある

残念ながら、デジタル財産の秘密保持は完璧ではありません。ご家族や後見人が本気で取り組めば、パスワードの解除や解析ができてしまうものもあります。ご自身の意思と異なる結果にならないよう、「何を残し、何を消去してほしいのか」を明確に伝えることが大切です。

記録した内容は定期的な見直しを

終活は「ここまでやったら終わり」というものではなく、生涯にわたって継続的に取り組むべき活動です。デジタル終活がひと段落ついた後に、気持ちが変わったり、新たなサービスを契約したりすることもあるでしょう。

繰り返しになりますが、記録した内容は定期的に見直し、必要に応じて加筆・修正を行う癖をつけることが大切です。

9.デジタル終活に役立つツール・サービス

現代は、デジタル終活をスムーズに進めるための方法がたくさんあります。デジタル終活に苦手意識を持つ方も、そうでない方も、積極的に活用するとよいでしょう。

こちらでは、デジタル終活に役立つツールやサービスをご紹介します。

エンディングノート

終活に関する事柄(※)を自由に記録できるツールがエンディングノートです。エンディングノートには紙製のノート、オンラインサービスやアプリがありますが、ご自身で紙に書いてまとめたものをエンディングノートとしてもよいでしょう。ルーズリーフや付箋を使えば、情報を差し替えるのに便利です。

エンディングノートには、自分の財産に関する希望を書くことも可能ですが、書かれた内容に法的効力はありません。エンディングノートに書いたものはあくまでも「本人のお願い」であることに注意が必要です。

エンディングノートについてさらに詳しく知りたい方は「エンディングノートの書き方」の記事が参考になります。

(※)自分の基本情報、財産情報、遺言、介護・延命治療の希望、葬儀・お墓の希望、自分史、ご家族へのメッセージなど

パスワード管理ツール

安全性を高めるために、パスワードの使い回しは避けることが推奨されています。しかしいくつものパスワードを管理するのは大変です。

そこで便利なのが「パスワード管理ツール」です。使用者に代わりIDやパスワードを記憶してくれます。iPhoneではios18バージョンからパスワード管理・ログイン作業をサポートしてくれるアプリが提供されており、活用している方も多いのではないでしょうか。

他にもパスワードを管理しつつ、個人情報の流出を防いでくれるソフトなどもありますので、使いやすいツールを探してみるとよいでしょう。

家計簿ツール

「家計簿ツール」は、家計の収支を記録するものですが、デジタル財産の把握にも役立ちます。例えば「1週間に1回、値動きのあった金融資産の記録をつける」「貯まったポイントを記録する」など、記録する習慣をつけることでお金の動きが見えるようになります。

さらに銀行口座やクレジットカードと連携できる家計簿アプリを使えば、「どこに」「いくら保有しているか」も明確になりおすすめです。家計簿ツールのログイン方法をご家族に伝えておけば、資産情報の共有もスムーズになるでしょう。

アルバムツール

写真や動画の管理におすすめなのが「アルバムツール」です。オンライン上にデータを保管したり、アクセス権を持つ人同士で気軽に共有したりすることができます。「写真の量が多すぎて整理しきれない」「メモリーカードに移しても見る機会があるかわからない」「パソコンの容量を確保したい」という場合に便利です。

また、アルバムツールには、大切な人へメッセージを残すことができる機能がついているものもあります。ご家族や友人への贈り物にも最適です。

10.生前のつながり、生きた証をのこせるアプリ「つなごう」

思い出を「愛の遺産」として何世代にも渡って残せるよう、開発された終活ツールがあります。それが「つなごう」です。

「つなごう」を利用することで、スマホなどに保存している写真を、オンライン上で整理することができます。ただ整理するだけでなく、アップロードした写真でスライドショーを作成したり、自分自身や大切な人に向けたメッセージを残したりすることも可能です。

大切な人とのつながり、そして、あなたの生きた証を未来へ残す。「つなごう」は、あなたの温かい想いを時を超えて語り継ぎます。

「思い出の写真は現像し、エンディングノートにまとめて家族に渡したい」という方もいらっしゃるでしょう。以下に「つなごう」でできることと、一般的なエンディングノートでできることの違いをまとめましたので参考になさってください。

| つなごう | エンディングノート | |

|---|---|---|

| 記録媒体 | オンライン上 | 紙のノート |

| 閲覧できる人 | 自分、招待された人 | 自分、または身近な人のみ |

| デジタル写真の保存 | ◯ | ✕ |

| 映像の作成 | ○ スライドショー形式 |

✕ |

| メッセージのやりとり | ○ 閲覧者同士で語り合い、つながることができる |

✕ |

| 安全性 |

|

|

| 作成の負荷 |

|

|

「つなごう」は、10,000件以上の葬儀相談を行ってきた「花葬儀」のサービスから生まれたツールです。目に見えないけれど、かけがえのない遺産である「思い出」を、いつまでもつないでいってほしいという思いから開発いたしました。

「つなごう」を活用することで、「あなた」という存在を軸に思い出が語られ、ひとの輪が広がっていきます。それがまた新しい「目には見えない財産」となり、世代を渡って紡がれていくでしょう。

「つなごう」には無料版と有料版がございます。詳しくは公式サイトをご覧ください。

「つなごう」公式サイト

https://tunago.us/

11.デジタル終活に関するQ&A

A.自分の思いが反映されないだけでなく、残された方々の負担になります。

デジタル終活が不十分なまま亡くなった場合、本来ご自身で行うはずだった「デジタル財産の洗い出し」「解約」などの手続きをご遺族が行うことになります。財産の洗い出しができなければ、受け継いでいくこともできません。

また、SNSの投稿や個人的なデータなど、見られたくないものが第三者に見られてしまう可能性も考えられます。死後の希望が叶えられ、ご家族の負担を減らすためにも、あらかじめ自分でデジタル財産を整理し、必要な情報を明確に残しておくことが大切です。

A.お店で解除してもらえる可能性は極めて低いと言えるでしょう。

「故人様のスマホのパスワードが分からない」というお悩みはよくあります。しかし結論から言うと、携帯ショップで代わりに解除してもらえることはほぼありません。なぜなら、お店側もパスワードを知る術がないからです。

亡くなった方のスマホのロックを解除するには、以下の方法が挙げられます。

・故人様がパスワードかPIN(個人識別番号)を残していないか探す。

・自分たちで予測して試す。

・デジタル遺品のパスワード解除に特化した専門業者に相談する。

・解析ソフトを使用する。

しかし、いずれの場合でも必ず解除できるとは限りません。スマホやパソコンのログイン情報を残すことの大切さを、日ごろから家族で話し合うことで防げるでしょう。

A.オンライン上にあるデジタル資産も、相続の対象になります。正確に把握しないと相続税の申告漏れにつながるので注意しましょう。

ネット銀行や仮想通貨などのデジタル資産も相続の対象となります。ただし、デジタル資産が故人様のみに帰属する権利である「一身専属性」の場合、相続対象外となることがありますので、利用規約などの確認は必要です。

デジタル資産の相続の流れは一般的な相続と基本的に同じですが、相続した後の名義変更手続きはサービスに応じて異なります。また、デジタル資産を相続するには、故人様の資産の内容を正確に把握しなくてはなりません。把握できていないことがそのまま相続税の申告漏れにつながるため、財産情報の共有は非常に重要です。

12.デジタル終活では財産の把握と整理、情報をきちんと残し伝えることが成功の鍵

デジタル媒体で所有しているデータを整理し残すことを「デジタル終活」といいます。どのようなデジタル財産があるのかを正確に把握し、必要な情報を残して、確実に伝えることが、デジタル終活を成功させる上での重要なポイントです。

デジタル終活に関するお悩みは、花葬儀にお寄せください。花葬儀では弁護士や司法書士などの専門家によるアドバイスを、中立の立場でご紹介しております。また、デジタル終活以外の、お墓や供養に関するお悩みも併せてサポートすることが可能です。ご相談はメンバーシップクラブ「リベントファミリー」を利用すると大変お得です。この機会にぜひご検討ください。