お彼岸にお墓参りに行けないときの7つの代替手段と供養の選択肢を紹介

- 作成日:

- 【 お墓の基礎知識 】

「お彼岸にはお墓参りを」と考えていても、なかなか実現できない場合もあるでしょう。そんなとき、「お墓参りに行けないままでいいのか」「代わりにできることはないのか」と罪悪感や不安を感じる方もいるはずです。

そこで今回は、お彼岸にお墓参りに行けないときの、代わりになる手段や別日に行く際に適した日をご紹介します。お彼岸のお墓参りの意味や新たなお墓参りの形についても解説しますので、お彼岸のお墓参りが困難な方、ほかの供養方法を探している方は、ぜひ、この記事を参考にしてください。

1.お彼岸にはなぜお墓参りをするのか?

なぜ、お彼岸にお墓参りをするのでしょうか。お彼岸の時期に、ご先祖様を想い、手を合わせる理由を、お彼岸の意味とともに解説します。

お彼岸とは

お彼岸は、日本独自のもので、春と秋の年2回訪れる1週間の期間と、その間に執り行われる仏教行事を指します。

お彼岸の具体的な期間は、3月の春分の日や9月の秋分の日を中日(ちゅうにち、なかび)とした前後3日間を合わせた計7日間で、それぞれを「春彼岸」「秋彼岸」とも呼びます。日本ではお彼岸に、お墓参りや仏壇の掃除などを行う習慣があります。

お彼岸の期間については「お彼岸はいつ?」の記事で解説しています。最新情報を掲載していますので合わせてご覧ください。

お彼岸のお墓参りが大切にされる理由

「彼岸」は川の向こう岸を意味し、仏教では悟りの境地や仏さまの世界を指します。一方、私たちが生きる現世は「此岸(しがん)」と呼ばれ、煩悩に満ちた世界とされています。

日本では、このような仏教の考えと、古来の先祖崇拝の考えが結びつき、「亡くなったご先祖様の魂は悟りの境地である彼岸にあり、生者は煩悩に満ちた此岸にいる」と考えられるようになりました。

そして、太陽が真東から昇り真西へ沈む春分の日と秋分の日は、彼岸と此岸が最も近づくため、ご先祖様を供養すると、故人様への思いが通じ自らも極楽浄土へ導かれると信じられ、お彼岸のお墓参りが大切になったのです。

2.お彼岸にお墓参りに行けない人は多い

日本では、お彼岸にお墓参りの習慣がありますが、実際には行けない人も少なくありません。

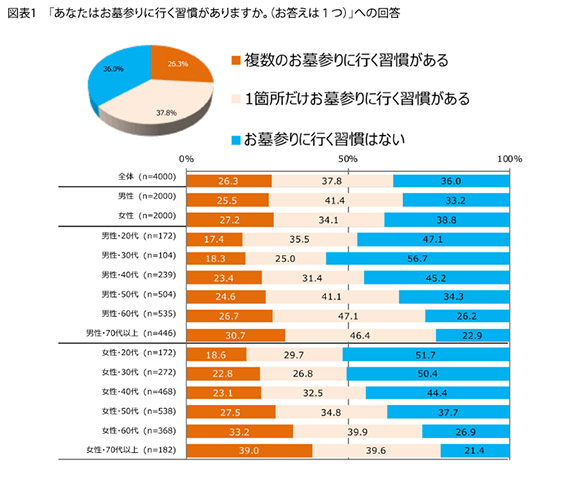

株式会社プラネットが行ったお墓参りに関する意識調査によると、お墓参りの習慣があるかとの問いに対して、「お墓参りにいく習慣がある」と回答した方は60代・70代で73%を超えています。一方で、20代・30代においては男女問わず約50~55%の方が「お墓参りの習慣がない」と回答しました。年代によっては、仕事や家庭の状況でお墓参りに行けない方も一定数いると考えられます。

出典:株式会社プラネット『Fromプラネット』 第208号「お墓参りに関する意識調査」

URL:https://www.planet-van.co.jp/shiru/from_planet/vol208.html

PDF版:https://www.planet-van.co.jp/pdf/fromplanet/fromplanet_208.pdf

閲覧日:2025年2月11日

3.お彼岸のお墓参りができない理由

お彼岸にお墓参りができない理由は各世代のライフスタイルにより様々ですが、主にどのような理由が挙げられるのでしょうか。

実家から離れて暮らしている

仕事や学業の都合で実家を離れて暮らしている人にとっては、お彼岸の時期に気軽にお墓に訪れるのは難しいのが現実です。

特に、長距離の移動が必要な場合は、交通費や移動時間が生じます。さらに日帰りが困難なケースでは、宿泊の手配も必要となり、経済的・時間的な負担が大きくなります。

体の不調や高齢のためお墓参りが難しい

高齢者や持病を抱える人は、体力的な問題や健康上の理由から、お墓参りに行けないことがあります。

お墓が遠方にある場合や、墓地までの道のりに坂道や階段などが多い場合は、移動自体が大きな負担となります。お彼岸は季節の変わり目なので、無理をしてお墓参りをすると、季節による気温差が体調に悪影響を及ぼすケースも考えられます。

多忙で時間が取れない

仕事や家庭の事情で忙しく、お墓参りの時間が取れない人も少なくありません。

お彼岸は時節柄、年度末や生活の変わり目と重なることが多く、仕事が立て込んだり、ご家族や学校の行事が集中したりして、忙しさからお墓参りをあきらめる人も多いです。

「特に理由はない」という意見も多い

特別な理由がないにもかかわらず、お墓参りに行かない人もいます。核家族化の進行などにより、伝統的な行事への関心が薄れ、お墓参りの文化が継承されにくくなっていることが要因のひとつと考えられます。

前出の株式会社プラネットのお墓参りに関する意識調査でも触れましたが、若い世代ほどお墓参りの習慣がない現状を示しており、伝統的な習慣への関心の低下が背景にあることがうかがえます。

4.お墓参りができない場合の7つの代替手段

お墓参りに行けない場合でも、故人様を供養する方法はさまざまあります。主な7つの代替手段をご紹介します。

1.自宅で供養を行う

自宅でも、仏壇や故人様の写真に手を合わせることで、故人様を供養できます。供養を自宅で行う最大のメリットは、時間や場所に縛られず、いつでも供養できる点です。

実際に自宅で供養を行った方からは、「お墓参りには行けないが、仏壇に手を合わせることで心が落ち着く」「自宅での供養でも、故人様とつながった感覚がある」といった声も聞かれます。

2.ご親戚・友人にお墓参りを依頼する

ご親戚や友人など信頼できる方に、自分の代わりにお墓参りをしていただけるよう依頼してもよいでしょう。お願いする際は、感謝の気持ちを伝え、相手の負担にならない配慮が必要です。

3.お墓参り代行サービスを使う

お墓参りの代行サービスを利用するのも有効な手段です。料金は一般的に1回1万円~2万円程度で、お花やお供え物、墓石のクリーニングなどは別料金になっているケースが多いです。

ふるさと納税を活用して、お墓参り代行サービスを利用することもできます。たとえば、長崎県新上五島町や福岡市、広島県大竹市、島根県江津市などで提供しています。詳細は、各自治体のふるさと納税サイトを確認してください。

4.オンラインでお墓参りをする

オンラインでのお墓参りは、インターネットを活用し、自宅や職場からでもお墓参りを可能にするもので、時間や場所など物理的な制約を超えて故人様を供養する方法として注目されています。

さまざまな形態がありますが、具体的なサービスの一例として、墓地の清掃や供花、お線香の点火などを代行し、その様子をビデオ通話やライブ配信で共有するものがあります。お墓に足を運べない場合でも、まるでその場にいるような感覚でお墓参りができます。

実際に利用した方からは、「遠くにいてもお墓に手を合わせられて安心した」などの感想が寄せられ、お墓の状態が確認できる点も好評です。

5.寺院に代理でお墓参りをしてもらう

寺院にお墓がある場合は、お寺に代理でお墓参りをしてもらえるケースも多いです。寺院によっては、墓石の清掃や供物のお供え、さらに、お墓参りの写真報告などをしてくれるところもあります。

寺院ごとに料金体系や具体的なサービス内容が異なるため、問い合わせを通じて十分に理解した上で依頼することをおすすめします。

6.自宅などで読経してもらう

自宅などで、僧侶に読経をしてもらうのも有効な選択肢のひとつです。僧侶の出張読経を提供している寺院や僧侶の派遣をする業者もあり、読経を通じて家族全員が一緒に故人様を供養する時間を持てます。

菩提寺のある方が、別の寺院や僧侶派遣の業者に依頼する際は、必ず菩提寺に了解を得ることが重要です。

7.お彼岸以外の日にお墓参りをする

お彼岸にお墓参りが難しい場合、別の日に行ってもかまいません。最も大切なのは、故人様を心から供養する気持ちです。

5.お彼岸以外でお墓参りに適した日

お墓参りは、お彼岸以外にも適した日がいくつかあります。一般的なタイミングは次のとおりです。

- ・月命日や祥月命日

- ・年末年始

- ・お盆

- ・故人様との思い出深い日

- ・ご家族の人生の節目

ただし、お墓参りをするのに決まった日はないため、自分が故人様をしのびたいとき、または都合がつくタイミングでお参りしてよいでしょう。

「お墓参りにはいつ行くのがよいのか」、また、「お盆のお墓参りはいつ行くべきか」について迷う場合は、別の記事もぜひご覧ください。

6.お墓参りや供養の形は時代とともに多様化している

お墓参りや供養の形は、伝統を大切にしながらも、現代のライフスタイルや価値観の変化に合わせて多様化しています。

近年では、スマートフォンやタブレットを活用した供養も増え、たとえば、ご家族で共有できるデジタルアルバムを作成し、故人様との思い出を振り返ることができるサービスもあります。また、ご家族それぞれの価値観や事情に応じて、手元供養や散骨、納骨堂など、従来一般的ではなかった供養の選択肢も増えています。

例えば弊社花葬儀では、亡くなった後、故人様に会いに行く・思い出す場であるデジタルお墓として、「つなごう」をご提供しております。お墓参りが難しい方であっても、いつでも故人様をしのべるサービスです。

このように、今後もより柔軟で個性的な供養の形が広がっていくでしょう。ただし、どのような形に変化しても、故人様への想いが何より大切な点は同じです。

7.お彼岸にお墓参りに行けなくても心を込めた供養は十分にできます

お彼岸にお墓参りに行けないと、「故人様に申し訳ない」などと罪悪感を抱くこともあるかもしれません。しかし、重要なのは、形式にこだわるのではなく、故人様をしのぶ気持ちです。お墓に足を運べなくても、心を込めた供養は十分にできます。

現代の供養は、多様なライフスタイルに寄り添う形へと変化しています。お墓参りが無理なら、自分にとって自然に続けられる供養の方法を見つけましょう。

お彼岸のお墓参りが難しい状況で、お困りのことや疑問があれば、どうぞ花葬儀の事前相談をご利用ください。経験豊富なスタッフが、お客様一人ひとりに合った供養の形を一緒に考えさせていただきます。