塔婆はなぜ必要?建てる意味・種類・流れまでをわかりやすく解説

- 作成日: 更新日:

- 【 法事・法要の基礎知識 】

塔婆(とうば)は、故人様を供養するうえで大切なもののひとつです。しかし近年は少子高齢化やお墓に対する価値観の多様化などにより、その意味や必要性についてあまり知られていないこともあります。

この記事では、塔婆の由来や目的、建てるタイミングや費用、種類、処分方法までを幅広く解説します。初めての供養で不安を感じている方にもわかりやすい内容となっておりますので、ぜひ参考になさってください。

【もくじ】

1.塔婆とは?建てる理由

まずは塔婆の意味や、建てる目的についてご紹介します。

塔婆の意味と語源

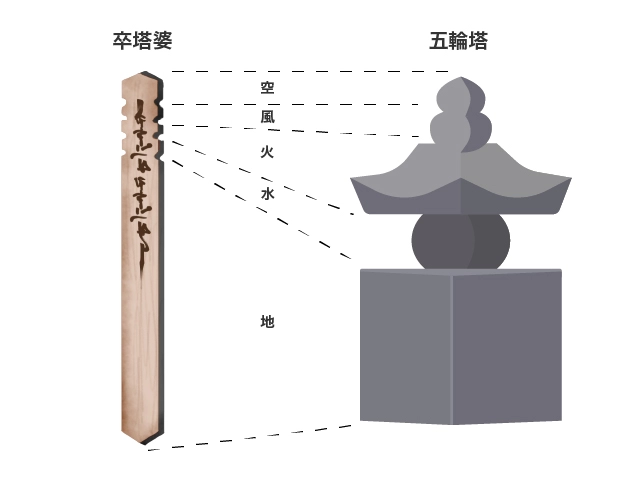

「塔婆(とうば)」は、お墓の裏などに立てかけて使う細長い木の板で、「卒塔婆(そとば/そとうば)」とも呼びます。

塔婆は、インドの古い言語であるサンスクリット語の「ストゥーパ(stūpa)」に由来します。ストゥーパは、もともとお釈迦様の仏舎利(ご遺骨)をまつった仏塔を指します。日本ではこの仏塔の概念が簡略化され、木製の塔婆として供養の場に取り入れられました。

なお、日本の寺院でよく目にする「五重塔」「五輪塔」や「供養塔」も、ストゥーパを起源としています。

塔婆を建てる理由

塔婆を建てることには、「追善供養」という重要な意味があります。追善供養とは、法要やお墓参りなど、故人様の冥福を願って行う供養全般のことです。

多くの仏教宗派では、「亡くなった人の魂は生前の行いに対する審判を7日ごとに受け、四十九日目に極楽浄土に行けるかが決まる」とされています。その間、生きている人々が供養という善行を積むことで、故人様に功徳を届けることができると考えられているのです。塔婆を建てることもそうした善行のひとつとされ、故人様が安らかに成仏できるよう願う気持ちが込められています。

塔婆と墓誌(ぼし)の違い

塔婆とよく混同されるものに「墓誌」がありますが、役割や性質はまったく異なります。墓誌は、故人様の戒名や没年月日、ご家族との関係などを記録するための石板で、墓石の横や後ろに設置されるのが一般的です。

塔婆は、法要のたびに新しく建てられ、一定の期間が過ぎたら回収・処分される一時的なものですが、墓誌は名前を追加で彫刻しながら長く使い続けるものです。つまり、塔婆は「供養」のために建てるものであり、墓誌は「記録」を残すためのものだといえるでしょう。

2.塔婆の種類と外観の特徴

塔婆の意味がわかったところで、次は塔婆の構造や記載内容、種類について解説します。

塔婆の主な種類と素材

塔婆には地域や供養の方法によっていくつかの種類があります。素材には、主にヒノキや杉などの軽量で加工しやすい木材が用いられます。塔婆の代表的な種類を以下にご紹介します。

【板塔婆(卒塔婆)】

最もよく使用される、木製の長尺塔婆です。四十九日、年忌法要など幅広い場面で使われます。

【角塔婆】

板塔婆と同じくらいの長さですが、四角い柱のような形をしており、板塔婆よりも厚みがあるのが特徴です。墓石が完成するまでの代わりとして建てられることもあります。

【七本塔婆】

30㎝~50㎝ほどの長さを持つ7本の塔婆です。初七日から四十九日までの間に1本ずつ建てていくのが一般的な使い方です。

【経木(きょうぎ)塔婆・水塔婆】

長さ30㎝前後の小さい塔婆で、仏壇にまつる、川に流すなどの用途で使われます。

一般的な塔婆(板塔婆)の形

塔婆の中でも一般的な板塔婆は、長さが約1〜1.5m、厚さ約1cmほどです。地域によっては長さが50cmから2mまでと幅があります。

板の上部は5段に分かれており、上から順に「空・風・火・水・地」を表しています。これは「人間も含めたすべてのものは5つの要素から成り立っている」という仏教の五大思想を象徴するものです。

塔婆に書かれている文字

塔婆には故人様や供養に関する情報が記載されます。宗派や寺院、建てるタイミングなどによっても内容は変わりますが、一般的なものとしては以下の通りです。

・戒名

・俗名(生前のお名前)

・没年月日

・宗派のお題目や経文

・梵字(ぼんじ:宗教の信仰の対象を表すサンスクリット語)

・塔婆の作成を依頼した人の名前

・法要の名称

・塔婆建立年月日

3.塔婆は絶対に必要?

塔婆は供養のひとつであるとご説明しましたが、絶対に必要なのでしょうか?

こちらで詳しく解説します。

「絶対に必要」ではないが、建てるのが基本

塔婆は、必ず建てなければならない決まりがあるわけではなく、建てなかったからといって故人様が成仏できないということもありません。ただし、多くの宗派においては塔婆供養が大切なものとされているため、その点には十分な配慮が必要です。

たとえば、昔ながらの檀家(だんか)制度が残る地域や寺院では、塔婆を建てるのが当然と考えられていることがあります。そのような場面で「塔婆の準備は?」と尋ねられた際に、用意していないと伝えると、供養の意志がないと受け取られてしまうかもしれません。

また、ご親族の中にも「塔婆は建てて当たり前」と感じている方がいると、建てなかったことで誤解や不満を招くこともあります。塔婆はあくまで任意の供養ですが、故人様への想いや周囲への配慮を込めて、特別な事情がない限りは建てるのが望ましいでしょう。

浄土真宗では塔婆は建てない

仏教の宗派のひとつである浄土真宗では、「亡くなった方の魂はすぐに極楽浄土へ往生し、成仏する」と考えられています。他の宗派のように、成仏までの道のりをたどるという考え方がなく、「追善供養」という発想そのものが存在しません。

そのため、浄土真宗では基本的に塔婆を建てる必要はないとされています。初めて供養を行う方は、まずご自身やご家族の宗派を確認しておくと安心でしょう。

塔婆を建てることのできない場所もある

すべてのお墓に塔婆を建てられるわけではありません。たとえば、ほかの方と共に埋葬される「合祀墓(ごうしぼ)」や、墓石の代わりに樹木を墓標とする「樹木葬」では、個別に塔婆を建てられないケースが多くあります。

また、粉末状にしたご遺骨を山や海にまく「自然葬」のような埋葬方法では、勝手に塔婆を建ててしまうと地域の条例に違反してしまうかもしれません。

このほかにも、墓地によっては独自のルールで塔婆供養を認めていないケースもあります。塔婆を用意する前に、宗派だけでなく埋葬方法や墓地の規定についても、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

4.塔婆はどのタイミングで建てる必要がある?

塔婆を建てるタイミングに明確な決まりはありませんが、多くは法要などの節目が選ばれています。

ここでは、塔婆建立のタイミングについていくつかご紹介します。

納骨

ひとつめの主なタイミングは「納骨をする時」です。納骨を行う時期に決まりはありませんが、多くの場合、四十九日を迎えた頃に行われます。

四十九日は、死後この世とあの世の間をさまよいつづけていた魂が成仏を迎える大切な節目です。納骨のタイミングとしてふさわしいとされ、大きな法要が行われます。詳しくは「四十九日は何のために行うか?」の記事をご覧ください。

年忌法要

年忌法要とは、亡くなった日から1年後の「一周忌」、2年後の「三回忌」など、節目ごとに行う供養のことです。これらの法要でも、塔婆を建てて故人様の供養を行うのが一般的です。

特に一周忌は亡くなって初めて迎える年忌であり、ご親族が集まりやすく、塔婆を建てるよい機会とされています。菩提(ぼだい)寺から「塔婆はどうされますか?」と聞かれることも多いため、塔婆に記載する内容は早めに確認しておくとよいでしょう。

お盆・お彼岸

塔婆は、お盆やお彼岸といった仏教の季節行事にあわせて建てられることもあります。この場合、特定の故人様に向けてというよりも、「ご先祖様の供養」として建てるケースが多いようです。

お盆は、故人様の霊がこの世に帰ってくるとされる時期です。特に四十九日後に初めて迎えるお盆は「初盆(はつぼん)」または「新盆(にいぼん)」と呼ばれ、丁寧な法要が執り行われます。

一方、お彼岸はご先祖様を供養する大切な季節行事であり、春と秋にそれぞれ行われます。お彼岸の詳しい日程は「お彼岸はいつ?」の記事をご覧ください。

施餓鬼会(せがきえ)

仏教の死生観では、「六道(ろくどう)」と呼ばれる6つの世界があると考えられています。六道のひとつ「餓鬼道(がきどう)」に落ちた魂は、絶えず飢えや渇きに苦しむとされており、そうした魂を供養するために行われるのが「施餓鬼会(せがきえ)」です。

施餓鬼会では、食べ物や飲み物をお供えし、僧侶による読経が行われるほか、塔婆を建てるのが一般的です。お盆やお彼岸の時期に合わせて行われることが多いですが、タイミングに明確な決まりはなく、思い立ったときに行ってよいとされています。

5.塔婆にかかる費用と渡し方のマナー

塔婆を建てるためには、寺院に「塔婆料」をお支払いする必要があります。

ここでは、塔婆の費用目安と、お渡しする際のマナーについてご紹介します。

塔婆料の一般的な相場

塔婆料の相場は、地域や寺院によって異なりますが、一般的には1本あたり2千円〜1万円程度が目安とされています。四十九日や年忌法要などで複数本建てる場合は、その本数に応じた費用がかかります。

なお、塔婆料については「ご無理のない範囲でお納めください」「(法要のお布施に含めて)お気持ちでご用意ください」など、明確な金額を示さない寺院もあります。

お布施は法要や読経に対する感謝の気持ちを表すもので、金額に決まりがないため、迷われる方も少なくありません。塔婆料について寺院に尋ねても失礼にはあたりませんので、相場やご家族との話し合いを参考にしつつ、金額を決めるとよいでしょう。

塔婆料の渡し方

塔婆料は無地の白封筒に入れ、法要の当日、または事前に寺院にお渡しします。表書きを「御塔婆料」や「塔婆供養料」とし、差出人の名前、住所、大字(だいじ※1)を使って金額を記載するのが慣習です。お渡しする際は、袱紗(ふくさ)にお包みすると丁寧です。

同時にお布施もお渡しする場合は、それぞれを別の封筒に入れ、「御布施」「御塔婆料」と表書きしておくと、僧侶や寺院の方にも意図が伝わりやすくなります。

(※1)古くから使われている漢字。1万円なら「金壱萬圓」。

6.塔婆の申し込み方法と建立の流れ

塔婆は依頼を受けてから寺院が用意するため、余裕を持った手続きが必要です。

ここでは、法要に合わせて塔婆を建てる際の必要な確認事項、当日の流れまでの基本的なポイントをご紹介します。

申し込みの時期と準備すべきこと

塔婆を申し込むタイミングは、塔婆を建てる時期や寺院の状況などによっても異なりますが、法要の数週間前までに依頼するのが理想です。特に四十九日や年忌法要など、参列者が多く僧侶の準備も必要な場面では、早めの連絡が望まれます。

申し込みの際には、以下の情報を整理しておくとスムーズです。

・故人様の戒名(法名)と俗名

・命日

・法要の日程

・建てたい塔婆の本数

・施主(※2)様の氏名

宗派や地域によって塔婆の形式が異なることもあるため、過去に同じ寺院で供養した経験があれば、そのときの記録を参考にすると安心です。また、塔婆は僧侶が直接墨で書くタイプと、プリンターを使って板に印刷するタイプがあります。気になる方は記載方法についても確認しておくとよいでしょう。

(※2)法事を執り行う代表者。

寺院への連絡のしかたと流れ

塔婆の申し込みにあたっては、まず寺院に直接連絡を取り、法要の日時とあわせて塔婆の建立希望を伝えます。直接訪問、または電話での連絡が一般的ですが、最近ではLINEやメールで受け付けている寺院も増えているようです。

法要に併せて塔婆を用意する場合は、法要の準備を進めましょう。具体的には「参列予定者に案内を送る」「会食会場をおさえる」「供花やお供え物の手配」などです。納骨式を行う場合は、墓石を動かすために石材店への連絡も欠かせません。詳しくは「法事の準備」の記事で詳しくご紹介しておりますので、そちらをご覧ください。

当日の受け取り

完成した塔婆は、一般的には法要当日に住職や係の方が設置してくださるため、施主やご家族が自分で建てる必要はありません。ただし、地域や寺院の習わしによっては、僧侶の指示のもと、施主自身が塔婆を建てることもあります。

7.塔婆を建てるときの注意点

塔婆の建立は大切な供養の一環ですから、間違いやトラブルのないよう慎重に準備したいものです。

ここでは、塔婆を建てる際に注意すべきポイントをご紹介します。

塔婆への記載内容と間違えやすい表記

塔婆には故人様の戒名(法名)、俗名、命日、施主様の名前など、大切な情報が記されます。とくに戒名や命日を間違えてしまうと作り直しになってしまうため、事前の確認は丁寧に行いましょう。

間違いやすいポイントとしては以下のようなものがあります。

・戒名の「○○信士/信女」「○○居士/大姉」などの尊称の誤り

・命日の元号表記(例:令和・平成)の混同

・俗名の漢字の誤記(旧字体・異体字に注意)

・施主様の名前の読み間違いによる誤記

こうした間違いを防ぐために、申し込みの際には命日が記されている死亡診断書の写しや会葬礼状、戒名がわかる位牌の写しなどを用意しておくと安心です。

古い塔婆の処分方法

塔婆は長期間そのままにしておくと風雨で劣化してしまいます。文字が読めなくなったり、倒れてしまったりすることもあるため、古くなった塔婆は処分しましょう。ただし一般ごみとして廃棄するのではなく、寺院などで供養してもらうのが基本です。

多くの寺院や霊園では、古い塔婆の回収を定期的に行っており、「塔婆納め」や「古塔婆供養」などの名目で合同供養を行います。この際、千円〜数千円程度の「納め料」「お焚き上げ料」が必要になることもあります。塔婆の処分方法は施設によって異なるため、墓地を管理している寺院や霊園のルールを事前に確認しておきましょう。

また、もうひとつ大切なのが「独断で処分しない」ことです。ご家族や関係者と相談したうえで、処分の方法や新たな塔婆を建てるかどうかも含めて話し合っておくことで、思わぬトラブルを避けることができます。

8.塔婆に関するFAQ

A.本数に関する決まりはありませんが、周りのお墓に迷惑をかけない数に収めましょう。

塔婆は故人様お1人に対して1本立てるのが一般的ですが、明確な決まりはないため、それ以上建てても問題はありません。

また、塔婆を建てる人にも決まりはなく、施主様だけが用意することもあれば、「○○家一同」といったように、合同で1本の卒塔婆を用意することも可能です。故人様の友人や、法要に参列した知人の方が用意することもあります。

ただし、塔婆の本数が多くなりすぎて敷地の外にはみ出すような場合は、周囲の墓所に影響を与える可能性があるため、場所や配置には十分な注意が必要です。

A.多くの寺院では、遠方にいらっしゃる方からの塔婆の依頼を受け付けております。

「遠方に住んでいる」「体調がすぐれない」などの理由でお墓参りが難しい方のために、多くの寺院では塔婆の建立を受け付けています。法要や読経に立ち会えなくても、僧侶が代わりに塔婆を建てて供養してくださいますので、まずは相談してみましょう。

費用は通常通り必要ですが、郵送や銀行振込での対応ができるお寺もあります。依頼する際には、「遠方のため参列はできませんが、塔婆供養をお願いしたい」といった一言を添えると、手続きの流れを詳しく案内してもらえるでしょう。

A.「塔婆立て」が必要になることがあります。

「塔婆立て」は、塔婆を墓石の後ろや脇に設置する際に使う台座です。形状や設置できる塔婆の枚数、材質などさまざまな種類がありますので、長く使いやすいものを選ぶとよいでしょう。

なお、塔婆立てがお墓に併設されていない場合、塔婆をそのまま立てかけたり地面に刺したりすると破損や倒壊の恐れがあり危険です。必要に応じて塔婆立てを購入するか、霊園から借りるなどの対応をおすすめします。

A.作ること自体は可能ですが、実際に使えるかどうかは、寺院や霊園の決まりによります。

塔婆には宗教的な意味が込められており、正しい形や記載内容、建立の際の儀式などが必要となるため、寺院に依頼して作成してもらうのが基本です。

ただし、地域によっては、施主様が塔婆を用意してお寺に持ち込む習慣が残っているところもあり、経木塔婆の場合は「自分で書いてもよい」とされることもあります。トラブルを避けるためにも、自作を検討する際は、まず寺院や霊園の管理者に必ず相談することが大切です。

A.霊園が許可していれば可能です。

最近では、ペット霊園でペット用の塔婆を受け付けているところもあり、そのような場所では問題なく塔婆を建てることができます。

ただし、人と同じお墓にペットを納骨しようと考えている場合には注意が必要です。仏教では、もともと「人」と「動物」は別の世界に属する存在とされており、同じお墓に入ることをよしとしない考えが根強く残っていることもあります。ペット霊園に塔婆を建てたいと考えたときは、事前に埋葬予定の霊園に確認するとよいでしょう。

9.塔婆は追善供養のひとつとして必要な仏具

塔婆は、故人様の成仏を願ってお墓の後ろや横に建てる木の板であり、建立は仏教の追善供養のひとつとされています。形や書かれる文字には決まりがあるため、意味をよく理解したうえで、余裕を持って準備を進めることが大切です。

供養に関するお悩みは、花葬儀にお任せください。法要会場や寺院のご紹介、「自分たちらしい法要スタイルのご提案」など、真心こめてお手伝いさせていただきます。ご相談にはメンバーシップクラブ「リベントファミリー」へのご加入がおすすめです。

今なら四十九日法要時にミディ胡蝶蘭のプレゼントや、相続手続きサポートなどのお得な特典がついてきます。この機会にぜひご検討ください。