納骨の手続きとは?流れ・方法・必要書類を丁寧に解説

- 作成日:

- 【 お墓の基礎知識 】

納骨の手続きは、多くのご家族にとって初めて経験することです。そのため「何から始めればいいのか」「どんな書類が必要か」など、わからないことが多く、不安を感じている方も少なくありません。

この記事では、納骨の手続きについてわかりやすく解説します。また、納骨の流れや種類、一般的な納骨のタイミングなど、大切なご家族の供養を安心して進めるための情報を幅広くまとめております。どうぞ最後までお付き合いください。

1.納骨の手続きとは?まず知っておきたい基本知識

納骨手続きを進める前に、そもそも納骨とはどのような意味を持つのか、また、なぜ手続きが必要になるのかといった基本的な知識を押さえておきましょう。

こちらでは、納骨の意味や、手続きの必要性についてご紹介します。

納骨とは何か?

納骨とは、火葬を終えた故人様のご遺骨を、お墓や納骨堂に埋葬することです。単に「お墓に納める」行為を指すだけでなく、ご家族やご親族が故人様との別れを受け入れ、新たな日常を迎える大切な節目の意味も持ちます。

従来の納骨は、先祖代々が引き継いできたお墓に埋葬するかたちが主流でした。しかし近年では、樹木葬や納骨堂といった新しい供養方法も選ばれるようになっており、「納骨=お墓への埋葬」という考え方に縛られる必要はなくなっています。

手続きを行わないと納骨できない

納骨は、故人様を供養する家族内の行事であると同時に、公的な管理下で行われる行為です。そのため、納骨を無断で行うことはできません。「墓地、埋葬等に関する法律」にて、以下のように定められています。

(中略)

第8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

引用:厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

手続きを踏めば自分たちで納骨することも可能

必要な手続きを済ませたうえであれば、他者の手を借りず、自分たちで納骨することもできます。

お墓に埋葬する場合、ご遺骨は「カロート」と呼ばれる納骨室に納めます。カロートは一般的に地下に設けられることが多いですが、地上に設けるタイプもあります。

納骨の際には、カロートの蓋を開け、ご遺骨を安置した後、再び蓋を閉じる作業が必要です。しかしこの蓋は非常に重たく、安全面でも注意が必要なため、実際には石材店に依頼して開閉や納骨作業を行ってもらうのが一般的です。

実際にどうするかは、お墓の構造や状態、墓地や霊園の規則、ご家族の希望などを踏まえ、よく相談して決めることをおすすめします。

次項から、納骨の必要書類や手続きの流れについて見ていきましょう。

2.納骨手続きに必要な書類と事前準備

納骨の手続きには、いくつかの書類が求められます。

こちらでは納骨に必要な書類と、施設ごとに異なる提出書類について具体的に解説します。

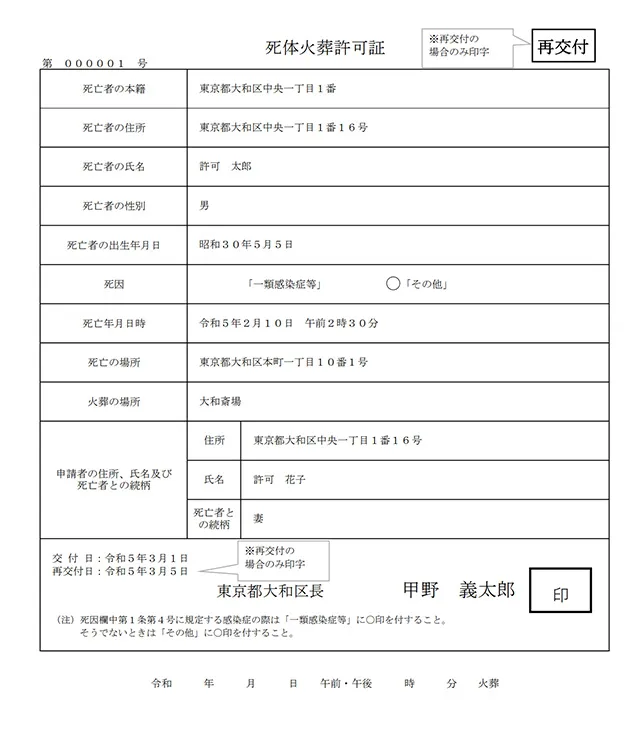

埋葬許可証(火葬許可証)

納骨手続きにおいて必須となるのが、「埋葬許可証」です。埋葬許可証は、「火葬許可証」が火葬場で押印され返却されたものであることが多く、実質的には同じ書類を指すことが一般的です。

埋葬を許可してもらうための公的書類であり、書式は交付元(発行する自治体や役所)によって異なります。埋葬許可証の取得までの流れは、以下の通りです。

【埋葬許可証取得までの流れ】

- 1. ご家族の死亡後、死亡診断書と死亡届を役所に提出

- 2. 役所にて、火葬許可証を発行してもらう

- 3. 火葬の際に、火葬場に火葬許可証を提出

- 4. 火葬後、火葬許可証に押印された状態で返還される。これがそのまま「埋葬許可証」となる場合が多い

- 5. 納骨時に、墓地や霊園に埋葬許可証を提出

出典:厚生労働省 標準仕様書(火葬等許可)

https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001390040.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/kasou_std.html

埋葬許可証を紛失してしまった際でも、申請を行った市区町村役場で再発行手続きが可能です。しかし再発行には手数料がかかる場合もありますので、紛失しないよう十分注意しましょう。

施設ごとに求められる書類

納骨する施設によっては、埋葬許可証に加えて独自の書類が求められることもあります。以下は主な例です。

【墓地の場合】

「墓地使用許可証」または「使用承諾書」など、墓地の使用権を証明する書類

【納骨堂の場合】

施設ごとに用意されている「預骨契約書」や「利用申込書」などの書類

これらは新規で契約する際に発行されますので、納骨までの間に紛失しないよう管理しましょう。施設の管理者から事前に案内されるケースが多いため、不明な点がある場合は早めに相談しておくと、手続き当日に慌てずに済みます。

3.納骨までの手続きの流れ|一般的なケースをわかりやすく解説

納骨に必要な書類を揃えた後は、実際の手続きの流れに沿って準備を進めていきます。流れを把握することで、必要な準備やタイミングが明確になり、スムーズな進行が可能になるでしょう。

こちらでは、一般的なケースにおける納骨までの手続きを、順を追ってわかりやすくご紹介します。

1.火葬後、自宅にてご遺骨を安置

火葬後のご遺骨は、納骨するまで自宅で安置されます。自宅に保管する間は、ご遺骨にカビが生えるリスクを避けるために、湿気の少ない風当たりのよい場所に骨壺を安置しましょう。

2.納骨先の選定

納骨先を検討します。納骨先を決める際は、場所・費用・供養方法・ご家族の意向などを総合的に考えることが大切です。特に、後悔しない選び方をするためには「誰が定期的にお参りできるか」「管理は誰がするのか」といった点も重要な判断材料となります。お墓を管理してくれる人がいなくなると、お墓は無縁墓となり荒れ果ててしまうため、将来を見据えた決定が必要です。

納骨先の選択肢としては以下が挙げられます。

墓地・霊園

先祖代々で承継されてきたお墓や、新たに墓石を購入する方法です。近しい人たちで一つのお墓に入れる安心感がある一方、以下の点に留意が必要です。

- ・新たに建てる場合は費用がかかり、完成まで2~3カ月を要する

- ・ご家族が定期的に供養・管理する必要がある

お墓にかかる費用については「お墓の相場や内訳は?」の記事でご紹介しておりますので、参考になさってください。

納骨堂

納骨堂とは、ご遺骨を納骨するための建物や屋内施設を指します。納骨堂の多くは「永代供養(※1)」を前提としており、お墓の承継者がいない方や供養の負担を軽減したい方に選ばれています。

(※1)墓地管理者がご家族に代わってご遺骨の供養・管理を行ってくれる仕組み。期間は墓地が存続する限り(=永代)。

樹木葬

樹木葬は、墓石の代わりに樹木や草花を墓標とする埋葬方法です。墓石にかかる費用を抑えたい方や、自然に包まれて眠りたい方に注目されています。

ただし「最終的に合祀(ごうし※2)されることもある」「お参りの作法が従来のお墓と異なる場合もある」といった注意点もあります。「樹木葬と永代供養」の記事を参考に、ご家族と相談の上決めましょう。

こちらでご紹介した供養以外にも「納骨しない」方法があります。詳しくは後述する「納骨しない場合の手続きや注意点」をご覧ください。

※2:骨壺から取り出したご遺骨を、血のつながりのない他人と一緒に埋葬すること

3.納骨式の準備

納骨場所が決まったら、納骨を行う日に向けて以下の準備を進めます。

【日程、参列者の確定】

納骨を行うタイミングに決まりはありませんが、四十九日法要と合わせて行われるケースが多いようです。詳しくは次項でご紹介します。

【僧侶への依頼】

お世話になっている寺院、もしくは宗教宗派の寺院に、納骨式の相談をします。時期によっては依頼が集中し、断られてしまう可能性もあるため、早めに連絡をしましょう。

【参列者への案内】

納骨式に参列していただきたい方に、案内状をお送りします。ごく近しい人のみで納骨式を執り行う場合は、メールや電話といった方法でも問題ありません。

【会食、お礼の品の手配】

納骨式の後で会食の席を設ける場合は、その手配をします。また、納骨式に参列していただく方にはお礼の品をお渡しするのが一般的です。1000~5000円程度を目安に、焼き菓子などを用意するとよいでしょう。

当日の持ち物や服装についても、慌てないように準備しておきましょう。これらは次の章で詳しく解説します。

4.納骨当日の流れと必要な持ち物

納骨当日の持ち物や流れ、服装マナーなどについてご紹介します。

納骨当日に必要な持ち物

仏式に則った納骨を想定した場合の主な持ち物は、以下の通りです。

- ・埋葬許可証

- ・墓地使用許可証や預骨契約書など

- ・印鑑

- ・ご遺骨(骨壺)

- ・数珠・線香・お花などのお供え物

- ・お布施

- ・遺影

- ・位牌

- ・参列者にお渡しするお礼の品

納骨当日の流れ

仏式における、お墓への納骨の一般的な流れは以下の通りです。

- 1. 墓地管理者に必要書類を提出

- 2. 施主あいさつ

- 3. 開眼供養

- 4. カロート内に納骨

- 5. 僧侶による読経、参列者による焼香、お供え

- 6. 会食(必要に応じて)

「開眼供養(かいげんくよう)」とは、故人様の魂をお墓に移す儀式で、僧侶による読経が行われます。僧侶にはお布施をお渡ししますので、準備を忘れないようにしましょう。お布施の金額に悩まれる方には「法要のお布施」の記事が参考になります。

納骨当日の服装

納骨当日は、喪服を着用することが一般的です。しかし、一周忌を過ぎての納骨や、ご遺族の考え方によっては「略喪服(※3)」を着用することもあります。服装に迷う際は、施主様に確認されるとよいでしょう。

(※3)黒や紺、ダークグレーなどシックな色合いの服装。

5.納骨の時期|宗教・宗派ごとの違いと考え方

納骨の時期に、明確な決まりはありません。実際の納骨の時期は、ご家族の事情や地域の風習、宗教的な考え方によって異なります。

こちらでは、一般的な納骨のタイミングと、地域差や宗教による違いについてご紹介します。

仏教における納骨の時期

一般的には、仏教で忌明けの節目とされる「四十九日法要」に合わせて執り行うケースが多くなっています。四十九日は忌明けの節目として仏教の多くの宗派で重視されており、この法要に合わせて納骨することが多く見られます。法要と同日に納骨式を行うことで、ご親族が集まりやすく、準備もまとめて行うことができる利点があります。

一方で、ご家族の事情や故人様の遺志、宗派の教義を考慮して「火葬当日」「一周忌」「新盆」などに合わせるケースもあります。たとえば浄土真宗では、故人様はすぐに仏になるという教えから、四十九日よりも早い段階で納骨を行っても問題無いとされています。

このように、仏教の中でも宗派によって納骨の時期に関する考え方は異なりますので、もし不明な点があれば、お付き合いのある寺院や葬儀社に確認すると安心です。

神道・キリスト教における納骨時期

神道は、故人様が亡くなってから50日目の「五十日祭」に納骨を合わせて行うケースが一般的です。五十日祭は、仏教の忌明けにあたります。

キリスト教では「プロテスタント」と「カトリック」によって異なり、一般的には以下の通りです。

- ・プロテスタント:亡くなってから1カ月目の「召天記念日」

- ・カトリック:亡くなってから30日目の「追悼ミサ」

こうした違いはありますが、仏教と同じように絶対的な決まりはありません。納骨のタイミングについてより詳しく知りたい方は、「納骨の時期はいつがいいの?」の記事をご覧ください。

六曜も考慮すべき?

「結婚式は大安」「法事は友引を避ける」など、日程を決める際に「六曜」が用いられます。六曜とは、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の6つからなる、吉凶を占う言葉です。

六曜はもともと中国で生まれ、鎌倉時代以降に伝来したといわれています。つまり、六曜は外国で生まれた考えであり、仏教や神道の教えとは関係ありません。そのため六曜を気にせず納骨の日程を決めても問題ないと言えます。

しかし、納骨式に参列されるご家族の中には、六曜を気にされる方もいらっしゃるかもしれません。そうした相手の気持ちに配慮し、相談しながら日程を決めることも大切です。

最も大切なのはご家族が納得できるタイミング

ここまで様々な例を挙げましたが、何よりも大切なのはご家族のお気持ちです。納骨のタイミングは、宗派や地域、ご親族の考えによって変わることがありますが、慣習や形式にとらわれすぎることはありません。ご親族や寺院と相談しつつ、ご家族の気持ちの整理がつき、心穏やかに故人様をお送りできる時期を選びましょう。

6.納骨しないときの手続きや注意点|手元供養・散骨の場合

納骨の一般的な手続きや考え方をご説明してきましたが、最近では「納骨しない」という選択をする方も増えています。

こちらでは、そうした納骨以外の選択肢について、法的な問題や注意点も含めて詳しく解説します。

そもそも納骨しないのは法的に問題ない?

「墓地、埋葬等に関する法律」の第4条には、以下のように書かれています。

引用:厚生労働省|墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/

これによると、自宅の敷地や山林などは、法律で定められた墓地ではないため、埋葬を行うことはできません。しかし、ご遺骨を埋めずに自宅で「保管」して供養する手元供養や、節度をもって海や山などに遺骨を「まく」散骨は、この法律の規制対象外と解釈されており、法的に問題ありません。

自宅で供養する「手元供養」

手元供養とは、ご遺骨の全部または一部を、自宅などで保管して供養する方法です。手元供養の方法に特別な決まりはありません。必要に応じて僧侶を呼んで読経してもらう、ご家族だけで静かに祈りを捧げるなど、ご自身のペースで供養することが可能です。

手元供養の主な種類

どのようなかたちで故人様のご遺骨を手元で供養するかは、選ぶことができます。手元供養の主な種類は以下の通りです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| 骨壺・ミニ骨壺 | ご遺骨を骨壺、または手のひらサイズの小さな骨壺に納めて安置する |

| 遺骨収納アクセサリー | ご遺骨の一部や遺灰を専用アクセサリーの中に納める |

| ミニ仏壇 | 一般的な仏壇より小さい仏壇に祀(まつ)る |

| インテリアオブジェ | 写真立てやプレートといった専用のインテリアの中にご遺骨を納める |

| 自宅墓 | 小さなお墓を設置する(ただし屋外に設置する場合、ご遺骨を埋葬することはできない) |

| 遺骨ジュエリー | ご遺骨から抽出した炭素を加工してジュエリーを作る |

手元供養のメリットやデメリット、保管方法について詳しくは「遺骨を自宅で保管するには?」をご覧ください。

手元供養の手続きと注意点

手元供養を行うにあたり、特に重要となる手続きや注意点をご紹介します。

●分骨する場合は「分骨証明書」が必要

手元供養を選ぶ場合、ご遺骨の一部だけを自宅で保管し、残りはお墓や納骨堂に納める「分骨」のかたちがよく取られます。

分骨を行う際は、「分骨証明書」の取得が必須です。証明書は、分骨するタイミングによって発行元が異なります。

1.火葬時に取得する場合

火葬場で火葬許可証を受け取る際に申し出る

2.納骨後に分骨する場合

墓地や霊園の管理者に申し出て、発行してもらう

詳しくは「分骨の方法は?」でご紹介しておりますので、併せてご覧ください。

●いつかは納骨する可能性に注意

自宅での手元供養を選択した場合であっても、「高齢で管理が難しくなった」「自分が死んだ後、まかせられる人がいない」といった理由から、ご遺骨を最終的にお墓や納骨堂などに納骨する可能性は十分にあります。

そのため、お墓などに埋葬しないと決めている方も、必ず「埋葬許可証」は大切に保管しておきましょう。

自然にかえす「散骨」

散骨とは、パウダー状に粉砕したご遺骨を海や山にまく供養方法です。お墓を持たない供養方法として近年注目されていますが、自治体によっては特定エリアでの散骨を条例で禁止していることもあるため、事前の確認が必要です。

散骨を希望する場合、粉骨から散骨までをご家族だけで行うこともできます。しかし、自治体ルールや法律に違反するリスクを避けるためにも、散骨の実績が豊富な葬儀社に依頼するのがおすすめです。

なお、散骨の場合でも「一部は手元に残したい」「一部はお墓に納めたい」といった希望があれば、分骨が可能です。その際は、手元供養と同様に「分骨証明書」の手続きが必要となります。

7.納骨の手続きに関するFAQ

A.納骨に法律上の期限はありませんので、ご家族で相談の上、タイミングを決めましょう。

納骨をいつまでに行わなければならないという決まりはないため、手続きにも期限はありません。しかし、宗教宗派の教義、または寺院や霊園が独自に設けているルールによっては「一定期間内での納骨」を求められる場合もあります。事前に確認しておきましょう。

そのような決まりがなければ、ご家族の状況や心の整理がつくまでご遺骨を自宅で安置することも可能です。落ち着いて納骨できるタイミングがいつか、ご家族で話し合って決めるとよいでしょう。

A.埋葬許可証は再発行が可能です。

埋葬許可証を紛失してしまった場合でも、死亡届を提出した市区町村役場にて再発行を依頼することができます。取得には、申請書や本人確認書類などが必要です。

ただし、最初の発行から5年以上経っていた場合は、火葬証明書の提出が求められることがあります。紛失した埋葬許可証が、火葬済みの印が押された火葬許可証である場合は、火葬を行った火葬場に火葬証明書を発行してもらいましょう。火葬証明書を持って、改めて市区町村役場で埋葬許可証の再発行手続きを行ってください。

A.基本的には「納骨作業費用」「お供え物の購入費用」「会食費」「お布施」があります。

既にあるお墓に納骨する場合には、主に以下4つの費用が必要になるでしょう。

【納骨作業費用】※どちらも石材店に依頼

・埋葬される方の命日や戒名を墓石に刻む費用

・カロートを開け、ご遺骨を納める費用

【お供え物の購入費用】

お花や線香、故人様のお好きだったものなど

【会食費】

納骨後に会食する場合にかかる費用

【お布施】

読経していただく僧侶へのお布施(お車代や御膳料なども)

納骨式を四十九日法要などと合わせて行う場合は、その分のお布施も必要です。

A.亡くなった場所にある自治体が担います。

頼れる身内がいないおひとりさまが亡くなった場合、亡くなった場所の自治体が火葬を執り行い、ご遺骨を無縁墓地に埋葬します。最低限の火葬や埋葬は行われますが、故人様の意向は反映されません。

こうした事態を避け、自分の希望に沿った方法で葬儀や納骨を行ってもらうためには、「死後事務委任契約」を結んでおくことが大切です。死後事務委任契約を結んでおくことで、他にも以下のような手続きを第三者に託すことができます。

・医療費や公共料金などの支払い

・遺品整理・住居退去手続き など

おひとりさまは納骨だけでなく、ご自身の財産や介護といった問題にも備えなければなりません。「身寄りがない方が老後に備えるには?」を読み、できることから始めてみましょう。

8.納骨手続きで迷ったら花葬儀にご相談ください

納骨の手続きは、ご家族にとって「これでいいのだろうか」と迷う場面の連続かもしれません。納骨先の選び方、必要書類の準備、進めるべきタイミングなど、慣れないからこそ悩みがちです。

不安がある方は、花葬儀にぜひご相談ください。経験豊富なスタッフが、納骨や供養に関するお悩みを丁寧に伺いながら、必要な手続きや準備についてアドバイスいたします。さらにメンバーシップクラブ「リベントファミリー」にご加入いただくと、「四十九日の法要にミディ胡蝶蘭プレゼント」などの特典がご利用いただけます。

納骨手続きで大切なのは、家族それぞれの想いを尊重しながら、後悔のないかたちを選んでいくことです。少しでも安心して大切な節目を迎えられるよう、あなたのお気持ちをお聞かせください。