樹木葬とお墓の違いとは?メリット・デメリット、選び方を徹底比較

- 作成日:

- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】

近年、「樹木葬」という新たな埋葬方法が注目を集めています。自然と共生する埋葬スタイルとして、これまでの墓石を建てる一般的なお墓とは異なる価値観を提供し、多くの方が選択肢のひとつとして検討するようになりました。しかし、「樹木葬とお墓、どう違うの?」「後悔しない選び方が知りたい」と感じている方も少なくありません。

この記事では、樹木葬と従来のお墓の違いをわかりやすく整理し、それぞれのメリット・デメリット、選び方のポイントまで丁寧に解説します。終活を進めている方、ご家族の供養を考えている方にとって、後悔のない選択となるようなヒントをお届けします。

1.樹木葬とは何か?基本の定義とその特徴

私たちが「お墓」と聞いてまず思い浮かべるのは、霊園や寺院にある区画に、家族単位で墓石を建ててご遺骨を納める従来型の埋葬方法でしょう。これは代々のご遺骨を納めていくことを前提とした、いわゆる「一般墓」と呼ばれる形式です。

それに対し、樹木葬とは、墓石を用いず、樹木や草花など自然環境を墓標とする埋葬方法のことを指します。

2.樹木葬と一般的なお墓の違い|4つの比較ポイント

樹木葬と一般墓には、どのような違いがあるのでしょうか。この章では、4つのポイントからそれぞれの違いを解説します。

ポイント1|ご遺骨の扱いと供養方法の違い

ご遺骨の扱い方と供養のスタイルの違いは、以下のとおりです。

樹木葬

樹木葬では「ご遺骨を自然に返す」との考え方に基づき、埋葬方法を工夫している霊園が多くあります。そのような霊園では、骨壺からご遺骨を取り出して布袋などに移し替えたり、土に返る素材でつくられた骨壺に入れたりして埋葬します。

また、永代供養を希望すれば、合同供養や霊園が定期的に行う法要により供養してもらえます。

なお、「永代供養」という言葉には注意が必要です。これは個別の区画が永久に保証されるという意味ではなく、契約で定められた期間(13年や33年など)を過ぎると、ご遺骨は他の方々と一緒に合祀(ごうし)されることになります。

一般墓

ご遺骨は、納骨室(カロート)に骨壺に入れた状態で保管され、何世代にもわたって継承されることを前提としています。供養に関しては、命日や年忌、彼岸、お盆などにご家族で墓前に集まり、僧侶を招いて読経を行うなど、宗教儀式とのつながりが深いのが特徴です。

ポイント2|継承者・管理体制の違い

埋葬後に、誰がどのように管理するのかの違いは、以下のとおりです。

樹木葬

樹木葬は永代供養が前提となる場合が多く、霊園や寺院が契約者に代わって維持・管理を行います。

一般墓

一般墓は、使用者が管理費を支払いながら維持することが基本で、雑草取りや清掃、お供え物の手配など、墓所の維持はご家族が定期的に行う必要があります。また、お墓の使用者が変わった場合は、名義変更の手続きや、法要の手配なども次世代へ引き継がれることになります。

なお、近年では承継者が途絶えた後の管理を霊園に任せられる「永代供養付き」の一般墓も登場しています。

ポイント3|費用面での違い(初期費用・維持費)

費用面での違いは、以下のとおりです。

樹木葬

樹木葬には、埋葬方法によっていくつか種類があり、費用に幅があります。例えば、他の方々と共同で埋葬される合祀型は5万円〜30万円ですが、個人やご家族単位で区画を持つ「個別区画型」では20万円〜150万円程度が相場とされます。

年間管理費は無料〜3万円に設定されているケースが一般的です。樹木葬の詳しい種類については、後ほど「樹木葬の種類は?」で解説します。

一般墓

一般的なお墓の費用は、墓石代・永代使用料・工事費などを含め約100万円〜160万円が相場で、地域や墓地の種類によっては200万円を超えることもあります。また、維持費として年間5千円〜1万円の管理料が必要で、寺院墓地や設備が充実した霊園では2万円以上になる場合もあります。

ポイント4|参拝・立地・雰囲気の違い

参拝のしやすさや立地、雰囲気の違いは、以下のとおりです。

樹木葬

樹木葬は、墓石の代わりに樹木や草花を墓標としており、芝生やガーデン風の施設もあります。合祀型では、共有のシンボルツリーが参拝の対象となり、個別の埋葬場所が明確でない場合もあります。

一般墓

区画ごとに個別の墓石が建立され、参道などが整備されています。立地は、寺院の境内や郊外の霊園など様々です。

樹木葬と一般墓の違いを理解したところで、次項からは、それぞれのメリットとデメリットを解説していきます。

3.樹木葬の種類は?形式と立地で分類する6タイプ

一口に樹木葬といっても、ご遺骨の納め方や墓地の環境によっていくつかのタイプに分かれます。こちらでは、埋葬形式と立地環境の2つの視点から樹木葬の種類をご紹介します。

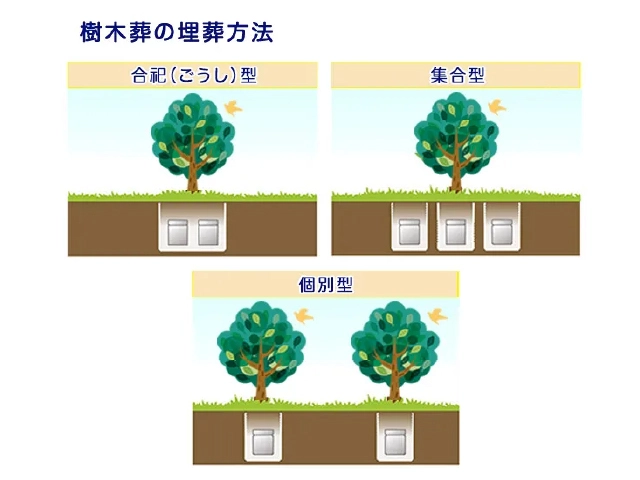

埋葬方法による種類

埋葬形式の違いによる種類は、以下のとおりです。

合祀(ごうし)型(合同型)

複数の方のご遺骨をまとめて一つの樹木や合同区画の下に埋葬する形式(合祀墓/ごうしぼ)です。他のご遺骨と混ざるため、埋葬後の改葬(※)や分骨が難しくなることも多いですが、樹木葬の中では費用が低めで、管理の手間が比較的少ないというメリットがあります。永代供養が付くことが多いため、後継者がいない方にも選ばれています。

※改葬(かいそう):すでに埋葬されているご遺骨を、別の墓地や納骨堂などへ移すことを指します。

集合型(共同区画型)

1本のシンボルツリーや共有の樹木の周辺に、複数のご家族が骨壺でご遺骨を管理できる区画を持つ形式です。個別に名前プレートを設けられることが多く、故人様の識別が可能な点が合祀型とは異なります。費用は合祀型より高めですが、完全な個別型より手頃です。ただし、契約条件によっては一定期間後に合祀型に移されることもあります。

個別型(区画型/個人墓型)

個人または家族単位で専用の区画を持ち、専用の樹木などが立てられる形式です。プライベート感がありますが、景観やデザインにこだわる霊園が多いため、他種類に比べて初期費用・維持費が高くなりやすいです。

環境・立地による種類

環境・立地による種類は以下のとおりです。同じ埋葬方法でも、墓地の環境や立地条件によって印象や利便性は大きく変わるので理解しておくとよいでしょう。

里山型

自然の山林や森林を活かしたスタイルで、四季の移ろいを感じられる環境が魅力的です。都市部から離れていることが多く、高齢になるとアクセスが困難になる場合があります。

公園型

芝生や花壇、遊歩道が設けられ、明るく開放感のある「公園のような雰囲気」が特徴です。

庭園型(ガーデン型)

公園型樹木葬の一種であり、霊園全体をガーデン風に整備したデザイン性重視の樹木葬です。シンボルツリーを中心に季節の花々が植えられ、墓地というより「記念公園」に近い雰囲気を持ちます。費用は、都心部では高額になる傾向がありますが、郊外では手頃な価格設定の霊園も見られます。

4.樹木葬のメリット・デメリット

ここでは、樹木葬を選ぶことで得られるメリットと、事前に把握しておくべきデメリットについて整理します。

樹木葬のメリット

樹木葬には、従来のお墓にはない、多様なメリットがあります。

自然との調和を感じられる

最大の魅力は、墓石を建てずに樹木や草花を拠り所とし、自然との調和を重視する点です。粉骨されて直接土中に埋葬するプランを選択できるため、「最期は自然に返りたい」というご本人の希望が強い場合には、満足度の高い選択肢となります。

管理の負担を軽減しやすい

樹木葬の多くは永代供養がセットになっており、ご家族が定期的にお墓を管理する必要がありません。霊園や寺院側が清掃・供花・供養まで行うため、管理の手間や負担が大きく軽減されます。生前に契約を済ませておけば、ご家族が困ることなくスムーズに供養が進められるのも大きな利点です。

宗教・宗派を問わず利用しやすい

無宗教型の施設が多いため、特定の宗教に縛られず、自分らしい供養を選べます。異なる宗教観のご家族が一緒に眠ることも可能で、多様な価値観を持つ現代家族にマッチします。

樹木葬のデメリット

樹木葬には、デメリットもあります。契約後に「こんなはずではなかった」とならないよう、あらかじめ理解しておきましょう。

ご遺骨を取り出せない可能性がある

樹木葬では、一度埋葬したご遺骨を取り出すことができない場合があります。霊園や契約内容によっては、ご遺骨を粉骨してパウダー状にして埋葬したり、他の方のご遺骨と一緒に埋葬したりするため、ご遺骨の返還や改葬が不可能なケースも多くあります。

個別型であっても契約内容によっては一定期間後に合祀されることがあるため、「いずれ改葬するかもしれない」と考えている方は、契約内容を慎重に確認する必要があります。

法要や宗教儀式が行えない場合がある

施設によっては、墓前での読経や法要などの儀式を行うことが制限されています。特に公園型の霊園や無宗教区画では、お香を焚く、お線香を供えるといった行為が禁止されていることもあります。

自然環境による維持の難しさや景観の変化

樹木の成長や倒木、天候による地形の変化など、自然環境の影響を受けることがあります。雑草が伸びたり、区画がわかりづらくなったりすることもあり、「いつ訪れても整っている環境でお参りしたい」と考える方にとっては、不便さを感じることもあるでしょう。

5.一般的なお墓のメリット・デメリット

次に、従来の墓石を用いたお墓について、メリットとデメリットを解説します。

一般墓のメリット

長年日本の供養文化を支えてきた一般墓には、多くの人々に選ばれてきたメリットがあります。

家族のつながりと先祖供養の拠点としての役割

一般墓は、故人様だけでなく、祖父母・両親・兄弟といった複数のご家族が一緒に眠る場となることが多く、ご家族の絆を感じる場所としての役割を果たしてきました。また、墓石には家名や個々の戒名が刻まれ、ご先祖の歴史が「見える」かたちで残されていく点も、精神的な支えになります。

供養・仏事のしやすさと宗教的安心感

一般墓では、墓前での読経やお焼香、供花といった仏式の儀式が自由に行え、宗教的な供養を重視する方にとっては大きな安心感があります。また、ご家族や親戚が集まって供養をする際にも、専用の墓石があることで、礼儀を重んじた供養がしやすいという実用的なメリットもあります。

一般墓のデメリット

メリットがある一方で、一般墓には時代の変化にともない、次のようなデメリットが生まれています。

高額な初期費用と継続的な維持費用

一般墓は、墓石の設置や区画の使用料などの初期費用が高額になりやすく、また、霊園や寺院に支払う年間管理費も継続的に必要であり、一度建てて終わりではない費用負担が生じます。

跡継ぎや管理者の確保が必要

一般墓は、「次の世代が受け継ぐこと」が前提となっているため、跡継ぎがいない、またはいても遠方に住んでいる場合には、管理が難しくなります。こうした事情から、近年では墓じまいや改葬を選択する方が増えています。

6.樹木葬と一般的なお墓のどちらを選ぶべき?3つの判断基準

樹木葬と一般墓、それぞれに異なるメリットやデメリットがあるため、迷う方も多いでしょう。

ここでは、判断する際の具体的なポイントをご紹介します。

故人・ご家族の希望や価値観

第一に考えるべきは、故人様の遺志やご家族の考え方に合っているかどうかです。以下のような視点で考え方を整理してみるとよいでしょう。

・形式よりも自然や景観を重視したいか

・宗教儀式や伝統的な供養を大切にしたいか

・ご家族の記念碑としての役割を持たせたいか

・将来、子どもや孫が管理を続けることができるか

・継承を前提にしたお墓が本当に必要か

このような問いに対する答えが、自然とご家族に合った供養のかたちを導いてくれるはずです。

将来を見据えた維持管理とアクセス性

長い目で見て、維持管理の負担やアクセスのしやすさをどう考えるかも大きな判断材料です。特に以下の点を事前に検討しておくと安心です。

・お墓の清掃や供花、雑草の手入れは誰が行うか

・年間管理費や供養費用を、誰がいつまで支払うか

・霊園や墓地までの距離・交通手段(車・公共交通機関)

・高齢者や体の不自由な方でも通える立地かどうか

樹木葬は管理の手間が少なく、アクセスのよい施設も増えています。一方、一般墓の場合は、ご家族の誰かが継続してお世話をすることが基本となるため、管理者の確保と無理のない環境かどうかを十分に検討しましょう。

契約条件

お墓の種類にかかわらず、契約内容をしっかりと確認することが極めて重要です。トラブルや後悔を避けるためにも、以下のような点を必ずチェックしましょう。

・永代供養の範囲と期間はどこまでか(何年で合祀されるのか)

・改葬や返骨が可能かどうか(ご遺骨の取り出し可否)

・契約者や管理者の変更手続きができるか

・樹木葬の場合、埋葬場所や墓標が将来も維持されるのか

・宗教・宗派に関する制限があるか

特に樹木葬は、自然環境に左右されやすく、長期的に管理状態が変化する可能性もあるため、運営団体の信頼性やアフターケアの体制も重視して選びましょう。

7.【ケース別】樹木葬と一般的なお墓の選び方

最後に、実際によくある3つのケースを想定し、樹木葬と一般墓のどちらが向いているかを考察します。ご自身の状況に近いケースをイメージすることで、選び方のヒントにしてください。

ケース1:後継者のいない方の場合

将来的にお墓を継いでくれる人がいないという場合、一般墓は不向きな可能性があります。管理や供養を引き継ぐ人がいないと、無縁墓となってしまう恐れがあるためです。このような方にとっては、永代供養が付帯しているものが多くある樹木葬が、安心できる選択肢のひとつとなるかもしれません。

ケース2:伝統・家族行事を重視する方の場合

ご家族でお墓参りをし、お盆や彼岸の法要を大切にしてきたご家庭では、一般墓のほうが価値観に合っている可能性が高いです。墓石を中心にした供養の場があることで、ご家族が集まりやすく、宗教的な儀式もしやすいため、精神的なよりどころになります。

ケース3:自然と環境を重視するライフスタイルの方

「最期は自然に返りたい」と望まれている方には、樹木葬が向いているでしょう。霊園によっては、ご遺骨が土に返りやすいよう布袋に移し替えるなど、自然と一体になることを重視しています。

散骨といった自然葬も法律に則って行われる供養方法ですが、お参りの対象となる特定の場所がない点に留意が必要です。樹木葬であれば、「自然に返りたい」という願いと、「ご家族がお参りできる場所を残したい」という希望を両立することが可能です。

8.樹木葬とお墓の違いに関するQ&A

A.はい、違いがあります。一般墓は改葬しやすく、樹木葬は基本的にはできません。

一般墓の場合、骨壺に納められたご遺骨を取り出すことができるため、改葬も可能です。ただし、改葬の際には「改葬許可申請書」の提出や、新しい納骨先の証明書などが必要です。

一方で樹木葬は、自然に返すことを目的とするため、原則として改葬はできません。特に合祀型では、複数の方のご遺骨と一緒に埋葬されるため、物理的に取り出すことが不可能です。個別型であっても契約内容によっては一定年数後に合祀されることがあるため、事前の確認が重要です。

A.一般墓は宗教・宗派の制約があることが多く、樹木葬は宗教不問が主流です。

一般墓は寺院墓地に建てる場合、その宗派の檀家になる必要があり、宗旨・宗派に制限がかかるケースがあります。

対して樹木葬は、宗教不問で利用できる霊園が多く、無宗教・仏教・キリスト教など幅広く選択可能です。ただし施設によって儀式内容や供養方法に条件がある場合もあるため、契約前に必ず宗教対応を確認しておきましょう。

A.樹木葬は管理費が不要な場合が多く、一般墓は年間管理費がかかるのが一般的です。

樹木葬では、契約時に永代供養料をまとめて支払うケースが多く、その後の管理費がかからない霊園もあります。料金が明確で、長期的な負担が少ない点が魅力です。

一般墓は、毎年の管理費が発生し、さらに供養費や清掃費が別途かかる場合もあります。加えて、法要の際には僧侶へのお布施も必要になるため、将来的な維持費も含めてトータルで検討すると安心です。

A.現地見学で環境や管理状況を比較し、自分に合う形を選ぶことが大切です。

樹木葬と一般墓では区画の雰囲気や管理方法が異なるため、契約前に必ず現地見学を行いましょう。チェックポイントは次のとおりです。

・区画の場所・日当たり・周囲の雰囲気

・駅からの距離や駐車場などアクセスの良さ

・墓標やプレートの有無、個別供養の可否

・契約年数や永代供養の範囲

・清掃や花の管理状況

・管理者やスタッフの対応

パンフレットやWeb情報だけでなく、現地での印象を確認することで納得感のある選択につながります。

9.樹木葬とお墓の違いをふまえて後悔しない選択を

樹木葬と一般墓には、供養の考え方や費用、管理の仕組みにさまざまな違いがあります。どちらが良い・悪いではなく、ご自身やご家族の価値観に合った選択が大切です。

自然に返ることに安心を感じる方、ご家族でのお参りや法要を重視される方、それぞれに合った供養のかたちがあります。迷われたときは、まず情報を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

花葬儀では、専任の相談員がお客様の疑問に寄り添い、ご質問に丁寧にお答えいたします。会員制度「リベントファミリー」にご入会いただくと、会員様限定の優待やイベントへのご招待など、多彩な特典をご用意しております。

供養に関するご質問やご不安な点がございましたら、いつでも花葬儀までお問い合わせください。