「故人の遺志」の伝え方|ご家族に葬儀の希望を託す方法や準備を解説

- 作成日: 更新日:

- 【 花祭壇 】

もしものときに、「家族は私の望みを理解してくれるだろうか」「家族に迷惑をかけたくない」――そんな不安を抱いたことはありませんか?

葬儀は人生の締めくくりとなる大切な儀式です。しかし、自分の希望を何ものこさずに旅立ってしまうと、ご家族は故人であるあなたの意向がわからず、どのように対応すればよいのか迷ってしまい、結果的に望んだ形で送り出してもらえないことも考えられます。

そこで今回は、自分の葬儀に関する希望(遺志)を、将来ご家族に伝える具体的な方法について、詳しく解説します。伝え方の注意点もご紹介しますので、ご自身の最期について考え始めた方や終活をしている方は、ぜひ、参考になさってください。

【もくじ】

1.【故人となる前に】葬儀に関する希望(遺志)をのこすメリット

なぜ、葬儀の希望を事前に準備しておくことが大切なのでしょうか?こちらでは、ご自身が故人となる前に、葬儀に関する希望をのこす準備をするメリットをお伝えします。

ご家族の精神的な負担を軽減できる

葬儀の準備は短期間で進める必要があり、ご家族は、次々と決断を迫られます。そのようなとき、「故人がどのように送られたかったのか」が明確であれば、ご家族は迷わず準備を進めることができます。

ご家族間のトラブルを防ぐ

葬儀の形式や参列者の範囲、埋葬方法などについて、ご家族の意見が分かれることは珍しくありません。「こう望んでいた」と故人様の意向を知ることにより、ご家族の間での対立を避けられます。

ご家族への最後の思いやりとなる

遺志をのこしておくことは、のこされたご家族への最後の思いやりでもあります。生前の希望がご家族に共有されることで、ご家族は指針を持って葬儀を進められ、故人様との最後の時間を安心して過ごせます。

次項から、葬儀に関する希望をどのようにしてご家族へ伝えることができるのか、具体的な方法をご紹介します。

2.【故人の遺志を伝える方法1】エンディングノートに書いておく

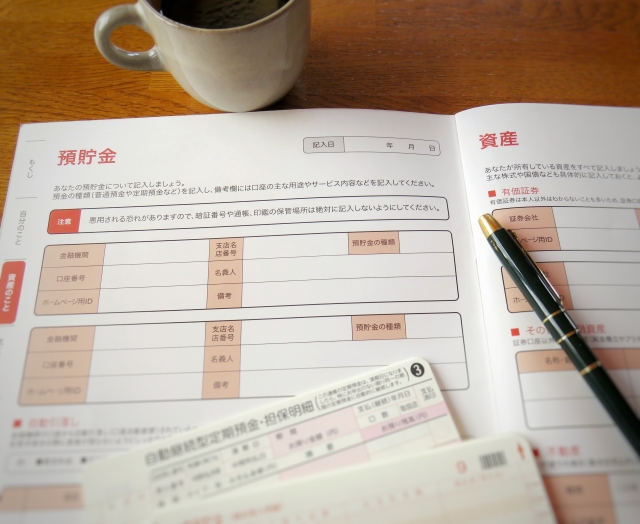

葬儀の希望をご家族に伝えるために多くの方が利用しているのが、エンディングノートです。エンディングノートの役割や記載すべき内容、注意点について解説します。

エンディングノートとは

エンディングノートは、人生の終末期や万が一の事態に備えて、医療や介護の方針、葬儀の形式、財産の詳細、ご家族や友人へのメッセージなど自身の希望や情報をまとめておくノートです。

あらかじめ作成しておくことで、ご家族が困らないように情報を整理し、自分らしい最期を迎える手助けとなります。自由な形式で自分の思いを書くことができるため、終活の準備として活用する人が増えています。

エンディングノートに書いておきたい内容

エンディングノートの書き方に決まりはありませんが、次のような内容を記載しておくと、ご家族は故人様の葬儀に対する具体的な希望を知ることができます。

葬儀の形式

葬儀の形式に希望があれば、明確にしておくことが大切です。主な葬儀形式には以下のようなものがあります。

・一般葬

ご親族や友人、知人など多くの参列者を迎える伝統的な葬儀形式。通夜・告別式を行うことが多い。

・家族葬

親しいご家族や友人などのみで行う葬儀。比較的小規模になることが多く静かに故人様を見送れるが、後日の弔問対応が必要な場合もある。

・直葬

通夜や告別式を行わず、火葬のみを執り行う葬儀。費用や時間の負担が少ないが、お別れの時間が限られることもある。

宗教や祭壇に関する希望

特定の宗教や宗派がある場合は、その旨を伝えます。

葬儀で設置する祭壇にも種類があり、従来の白木祭壇のほかに、生花で彩られた花祭壇も人気を集めています。葬儀社のサイトでは、祭壇の実例やサンプルを紹介していることが多いため、気に入った祭壇があれば記載しておくとご家族がわかりやすいでしょう。

弊社「花葬儀」では、故人様らしさを大切にしたオーダーメイドの花祭壇をおつくりしています。多数の実例を「花祭壇ギャラリー」に掲載しておりますので、一度、ご覧になってみてください。

参列者の範囲

参列してほしい人や、参列を控えてほしい人がいる場合は、その意向をご家族に伝えます。会社関係者やご近所の方への知らせ方についても、あらかじめ決めておくと、ご家族はスムーズに対応できます。

特に、参列者を限定する家族葬を希望する場合は、家族葬に招く範囲を明確に決めておくことが、ご家族が困らないために重要です。

遺影写真の選び方

旅行の写真や自然なスナップ写真を使いたいか、フォーマルな写真にしたいかなど、自分の意向を明確にしておくことで、ご家族が適切な遺影写真を選べます。最近は、ご自身で遺影写真を選んでおく方も増えています。

供養の方法

近年では、火葬や土葬のほかに、樹木葬や海洋葬、散骨などを選ぶ人もおり、従来の墓地にこだわらない選択肢が広がっています。ご家族のお墓に入るのか、それとも別の場所に納骨するのかといった点も含めて、供養の方法について自分の意向がある場合は、具体的に伝えましょう。

エンディングノートの注意点

エンディングノートを書く際には、次の点に注意してください。

曖昧な表現を避ける

すべてを詳細に決める必要はありませんが、判断に迷いやすい部分はできるだけ具体的に書くことが大切です。たとえば、「なるべくシンプルに」「参列者は少なめに」といった曖昧な表現では、ご家族がどの程度を想定すればよいか悩んでしまう可能性があります。

定期的に内容を見直し更新する

人生の状況や価値観の変化にともない、葬儀や供養に対する自身の考え方が変わることもあります。一度書いたら終わりではなく、節目ごとにノートを見直し、必要に応じて内容を更新するようにしましょう。

エンディングノートについては、「エンディングノートの書き方」で詳しく解説しております。

3.【故人の遺志を伝える方法2】遺言書に書く(注意点あり)

死後に自分の遺志を託す方法として、遺言書への記載を検討される方も多いのではないでしょうか。遺言書に葬儀に関する希望を書いておくことはできますが、法的な効力や実際の運用には注意点もあります。以下では、遺言書に葬儀の希望を記載する意義と、注意点について順に解説します。

意思表示には有効、ただし葬儀の希望に法的拘束力はない点に注意

遺言書に葬儀の希望を記すことは、ご自身の遺志をご家族に示すための大切な手段となり得ます。また、葬儀の形式などで家族間の意見が割れた際にも、故人様の明確な意向があれば、無用な対立を避ける助けになる可能性もあります。

しかし、ここで重要な点は、遺言書に書かれた葬儀に関する希望には、原則として法的な拘束力はないということです。

遺言書は、主に財産や相続に関する事項に適用される法的文書であり、法定遺言事項として規定された内容について法的効力を持ちます。一方で、法定遺言事項に該当しない葬儀の方法や形式などの指定については、必ず従う義務はありません。

つまり、遺言書に葬儀の希望を記載しても法的効力はなく、ご家族が従わない場合でも法的責任は生じないのです。

開封のタイミングにより希望が反映されないこともある

遺言書は、すぐに内容を確認できるとは限らない点も考慮すべきです。遺言書は、相続手続きの一環として確認されることが多く、通常、死後しばらく経ってから開封されます。葬儀の準備がすでに終わった後に内容が判明するケースもあるため、記載されたことが実際の葬儀に反映されるとは限りません。

エンディングノートと併用するのが望ましい

ここまで述べてきたように、遺言書の葬儀についての記載には、法的拘束力がなく、開封のタイミングによっては準備に間に合わない場合もあります。

遺言書への記載だけでは、希望が伝わらない可能性もあるため、遺言書に記載する場合でも、他の方法を組み合わせるとよいでしょう。たとえば、エンディングノートなどと併用することが望ましいといえます。

遺言書の書き方や効力については、「遺言書の作成方法」で詳しく解説しておりますので、ぜひ、そちらをご覧ください。

4.【故人の遺志を伝える方法3】信頼できるご家族や友人に伝えておく

信頼できるご家族や友人などに、葬儀に関する考えを伝えておくのもよい方法です。特に、次のようなケースでは効果的です。

ご家族だけでは対応が難しい場合

葬儀の準備や手続きは通常、ご家族が中心となって行いますが、ご家族の間で意見が分かれることもあります。そうしたケースが予想される場合には、故人様の生前の意向をよく知る友人やご親族の客観的な助言があると、ご家族は適切な判断を下しやすくなります。

一人暮らしやご家族と離れている場合

一人暮らしをしている方や、ご家族と離れて暮らしている方は、信頼できる人に希望を伝えておくことも重要です。ご家族と普段から連絡を取る機会が少ないと、故人様の考え方や望みが十分に伝わらないまま、葬儀の準備が進んでしまう可能性があります。

親しい友人に「私は家族葬にしてほしい」と伝えておけば、その友人がご家族に故人様の考えや生前の状況を知らせることができます。詳細を聞けば、ご家族も故人様の意向を受け入れやすいでしょう。

5.【故人の遺志を伝える方法4】葬儀社の事前相談を利用する

エンディングノートや遺言書、口頭での伝達に加え、葬儀社に直接希望を伝え、具体的な形にする「事前相談」も、葬儀に関する希望を表明する有効な手段のひとつです。葬儀社の事前相談のメリットや、相談時に押さえておくべきポイントなどについて解説します。

事前相談のメリット

事前に葬儀社と相談しておくことで、以下のようなメリットがあります。

葬儀の形式を具体的に決められる

亡くなった方の遺志を踏まえ、家族葬・一般葬・直葬など、希望する葬儀の形や宗教儀式の有無、祭壇のデザイン、参列者の範囲などについて具体的に決められるため、後悔のない納得した葬儀にすることが可能です。

費用を計画的に準備できる

葬儀にはさまざまな費用がかかりますが、事前に見積もりを取ることで、どの程度の費用が必要なのかを把握し、無理のない範囲で費用の準備を進められます。

ご家族が落ち着いてお別れができる

万が一のときに、ご家族が葬儀社に連絡をすれば、迅速に手続きを進められます。ご家族は、葬儀社探しや打ち合わせに追われずに、落ち着いて故人様を見送ることができます。

ただし、ご家族が事前相談の事実を知らなければ、このメリットは生かせません。相談した葬儀社名や連絡先は、エンディングノートに記載したり、信頼できる人に伝えたりしておくことが重要です。

相談する際に押さえるべきポイント

葬儀社との事前相談では、以下のポイントを押さえて相談しましょう。

・どのような葬儀形式にするのか(家族葬・一般葬・直葬など)

・葬儀の宗教・宗派(無宗教葬なども含む)

・祭壇のデザインや使用する花の種類

・参列者の範囲(ご親族のみ・友人も含めるなど)

・費用の上限や予算

複数の葬儀社の比較検討が重要

各社で提供されるサービスの内容や料金体系は異なるため、葬儀の事前相談は、1社だけでなく、複数社で行うことをおすすめします。葬儀社ごとに料金の詳細や追加費用、使用する花などの質を比較検討しましょう。

スタッフの対応が親切で柔軟であるかも大きなチェックポイントです。複数の葬儀社と事前に相談することで、自分に合ったサービスを選び、安心して葬儀を任せられます。

6.ご家族が困らないための遺志の示し方

ご自身の遺志をご家族にのこす際には、どのような方法をとるにせよ、ある程度の柔軟性を持たせることが大切です。

たとえば、葬儀の指示を細かくしすぎると、「指定された斎場が予約で埋まっている」「経済的な事情で望んだような葬儀が難しい」などの理由で実現が困難になった際、ご家族に大きな負担がかかってしまいます。

そこで、以下のように柔軟性を持たせた表現にすることをおすすめします。

【柔軟性を持たせた表現例】

・家族葬にしてほしいが、家族が反対の場合は、できる範囲で小規模の一般葬に変更してもよい。

・葬儀は無宗教で行いたいが、親族が読経をしたいならば、最終的な判断は任せる。

・式場は○○ホールを第一希望とするが、予約が取れない場合は△△ホール、または自宅での葬儀でもかまわない。

ご家族が「必ずこうしなければならない」とプレッシャーを感じることなく、柔軟な判断ができるよう配慮することで、ご家族は故人様の想いを尊重しつつ、無理のない形で葬儀を執り行えます。

7.生前にご家族と話し合い、自分の希望を伝えることも大切

ここまで、将来ご自身が故人となった際に、希望を遺志として伝える方法をご説明してきましたが、細かな気持ちのニュアンスを共有するには、生前にご家族と話し合いの場を持つことが大切です。

ただし、「葬儀の話はしづらい」と感じる方も多いことでしょう。そこで最後に、ご家族に葬儀について話すタイミングや話の進め方についてご紹介します。

ご家族に伝えるタイミング

葬儀の話を切り出す際は、適切なタイミングを選びましょう。突然話し始めると、ご家族が驚いたり、深く考える余裕がなかったりする場合があります。

お盆やお正月、法事など、ご親族が集まる場面は、終活や葬儀について話題にしやすいタイミングです。また、知人の葬儀に参列した後や葬儀のニュースなどをきっかけにすれば、自然な流れで話すことができるでしょう。

受け入れられやすい話の進め方

いきなり葬儀の詳細を話すのではなく、ご家族の反応も見ながら徐々に自分の望みに触れるようにすると、ご家族も構えずに聞くことができます。

話し合いは一度で終わらせる必要はありません。「今日は少し考えを伝えたかっただけだから、またゆっくり話そう」などと伝えれば、ご家族も心の準備を整えながら話せます。時間をかけて、少しずつ想いを共有することが大切です。

8.「故人の遺志」として希望をのこす方法、準備に関するQ&A

A.ご家族がすぐに見つけられる場所に保管することが重要ですが、個人情報を含むため、外部の人にはわかりにくく、盗難のリスクが少ない場所を選びます。

おすすめの保管場所は、リビングの書棚や机の引き出し、鍵付きの収納などで、信頼できるご家族に保管場所を伝えておくと安心です。ノートを盗まれる心配がない場合は、壁に貼るなど目につきやすい場所に置いてもよいでしょう。

A.より安心して相談を進めたい場合は、対面での相談がおすすめです。

実際に資料を見ながら話ができ、担当者の対応も直接確認できるため、葬儀社の信頼性やサービスの質を見極められます。時間はかかるものの、納得のいく葬儀を準備するためには、対面相談が最も適した方法といえます。

A.単に「家族葬を希望」と書いておくだけでなく、どうして家族葬にしたいのか理由をしっかり書くことが大切です。

たとえば、「限られた人だけで気兼ねなくお別れしてほしい」「葬儀の準備や対応で家族に負担をかけたくない」「にぎやかな場ではなく、静かに送り出してほしい」など、ご家族の状況にも配慮した理由を添えておけば、ご家族も納得しやすくなります。

9.故人となる前に遺志をのこす準備を行い、ご家族の葬儀の負担を軽減しましょう

故人となる前にご自身の希望(遺志)をのこせるよう準備しておくことは、ご家族の負担を軽減し、希望に沿った葬儀を実現することにつながります。

エンディングノートや葬儀社の事前相談などを利用して、葬儀の形式や参列者の範囲、供養方法などを決めておけば、万が一のとき、ご家族が悩まずに葬儀の準備を進める助けとなるでしょう。

花葬儀では、おひとりお一人のご希望に寄り添いながら、最適な葬儀プランのご提案や、費用の見積もり、当日の流れの整理などをサポートいたします。

ご家族に負担をできるだけかけずに葬儀の準備をしたいとお考えの方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。経験豊富なスタッフが丁寧に対応し、ご家族が安心してお別れを迎えられるよう、ご一緒に考えさせていただきます。