香典袋の選び方は?宗教・金額別のマナーと正しい書き方や渡し方も解説

- 作成日: 更新日:

- 【 葬儀・葬式のマナー 】

香典袋を用意するとき、「宗教によって表書きは変わる?」「水引の色はこれで正しい?」と戸惑った経験はありませんか。香典袋は弔意を伝える大切なものだからこそ、間違えるわけにはいきません。しかし、実際には種類が多く、正しい選び方に悩む方も多いでしょう。

本記事では、香典袋の役割から、宗教別の表書きの違い、金額に応じた選び方、さらに書き方や渡し方のマナーまで詳しく解説します。初めてお香典を準備される方も安心できるよう、わかりやすくご説明していますので、ぜひ参考になさってください。

【もくじ】

1.香典袋とは?役割と基本的なつくり

そもそも香典袋とは、どのような役割を果たすものなのでしょうか。まずは、香典袋の役割と一般的なつくりについて解説します。

香典袋の役割と意味

香典袋とは、お通夜や葬儀、法要などの弔事に際して、故人様への哀悼の気持ちと、ご遺族への励ましの思いを表す金銭(お香典)を包むための袋です。お香典の由来は、お香を供える風習にあり、時代とともにお香の代わりに金銭を包むかたちへと変化してきました。

香典袋は、単にお金を渡すための封筒ではなく、「少しでも力になりたい」「悲しみを共に受け止めたい」といった気持ちを形にしたものです。たとえば、表書きに用いられる薄墨は、「深い悲しみのため筆がにじむ」という心情を象徴しています。こうした細やかな作法を通じて、故人様やご遺族への思いを表すのが香典袋の役割なのです。

香典袋の一般的なつくり

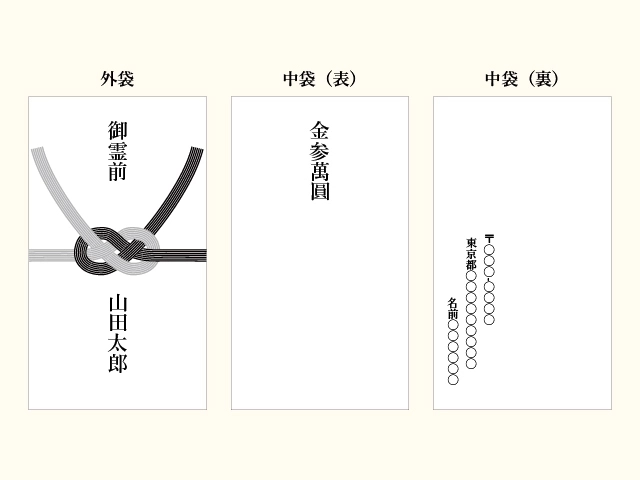

香典袋は一般的に「外袋(表袋)」と「中袋(内袋)」の2つから成り立っています。それぞれの概要は次のとおりです。

【外袋(表袋)】

外側にある袋の部分で、いわば「香典袋の顔」です。表面には「御霊前」「御仏前」などの表書きと氏名を記します。水引の有無や結び方は、宗教や金額などによって異なります。

【中袋(内袋)】

外袋の中に入れる袋で、お金を納めるとともに、金額・氏名・住所を記載します。これらの情報はご遺族がお香典を管理する際に欠かせないもので、香典返しの準備にも役立つため記入漏れや誤字などがないよう注意が必要です。

なお、市販の香典袋には中袋が付属しているものが多い一方、中袋を省いた一重の香典袋も存在します。

2.香典袋を選ぶ3つの大切なポイント

香典袋を選ぶ際には、細かな違いに迷いやすいですが、基本となるのは次の3つの視点です。

1.表書きの言葉(宗教・宗派別)

仏式・神道・キリスト教など、宗教や宗派ごとに適切な表書きを選ぶ必要があります。

2.水引の色・結び方

黒白や黄白、双銀などがあり、地域や金額によってふさわしい色・結び方があります。

3.包む金額に応じた袋

少額の場合は簡易的な袋で十分ですが、高額になるほど正式な和紙や双銀の水引を選ぶのがマナーです。

これら3つを押さえておけば、大きな失敗を避けることができます。以下より、それぞれのポイントをさらに詳しく解説していきます。

3.【ポイント1】表書きの選び方

香典袋の表書きは、宗教・宗派によって慎重に選ぶ必要があります。ここでは、代表的な宗教・宗派ごとの表書き、宗教が不明な場合の無難な選択肢もご紹介します。

宗教・宗派別の選び方

仏教の表書き

一口に仏教といっても、宗派や葬儀の時期によって用いる表書きは違ってきます。なかでも浄土真宗は、他の宗派とは表書きが異なります。以下に、仏教一般と浄土真宗それぞれの表書きの違いについてまとめました。

●浄土真宗以外の多くの宗派の場合

多くの仏教宗派では、亡くなられてから四十九日より前では故人様は霊として存在すると考えられているため「御霊前(ごれいぜん)」、魂が仏になるとされる四十九日以降は「御仏前(ごぶつぜん)」となります。たとえば、四十九日法要では「御霊前」、一周忌や三回忌などでは「御仏前」がふさわしい表現です。

●浄土真宗の場合

浄土真宗では、故人様は亡くなられてすぐに仏になるとされるため、四十九日前でも「御霊前」は使用せず、通夜や葬儀の時点から「御仏前」が正しい表書きです。

「御霊前」と「御仏前」について、より詳しくお知りになりたい方は、「御霊前と御仏前の違い」の記事もあわせてご覧ください。

神道の表書き

神道(神式)の葬儀においても、故人への弔意を示すために金銭を包む習慣があります。ただし、お香を供えることに由来する仏教用語の「お香典」は用いず、神前にお供えする意味合いで、「御玉串料(おんたまぐしりょう)」「御神前(ごしんぜん)」「御榊料(おさかきりょう)」といった表書きを用いるのが一般的です。

キリスト教の表書き

キリスト教の葬儀でも、仏教のようなお香典という習慣はないため、「御花料」が基本の表書きです。宗派によって表現が分かれ、プロテスタントでは「献花料」「弔慰料」、カトリックでは「御ミサ料」「御花料」「御霊前」が使われる場合もあります。

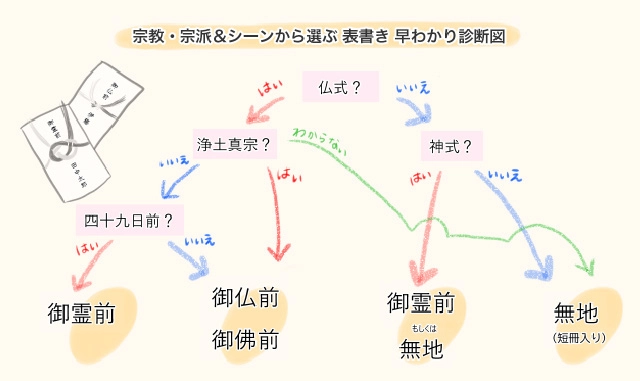

宗教や場面ごとの香典袋の表書き一覧

宗教や宗派、参列の場面ごとに適切な表書きを簡単に確認できる「表書き早わかり診断図」をご用意しました。香典袋の表書きでお悩みの際は、判断の手助けとしてぜひお役立てください。

宗教・宗派が不明な場合

宗教・宗派が不明な場合は事前の確認を

最も確実で失礼のない方法は、故人様の宗教や宗派をあらかじめ確認することです。ご遺族に直接うかがうのが難しい場合でも、葬儀を担当する葬儀社や、近しいご親族に相談すれば情報を得られる可能性があります。

また、地域によっては独自の慣習が残っていることもあるため、特に地方での葬儀では、現地の風習に詳しい方に確認しておくと安心です。正しい形で弔意を伝えるためにも、可能な範囲で事前確認をしておくことをおすすめします。

確認できない場合に使える表書き

宗派不明の場合は、多くの場面で無難とされる「御霊前」「御香料」を選ぶとよいでしょう。仏教、神道、キリスト教といった多くの宗教・宗派で広く使用できるため、故人様の宗教が特定できない場合に使うことができます。

もし、故人様が仏教徒であることだけはわかっている場合には、表書きを「御香典」とすることができます。「御香典」は仏教全般で広く用いられており、通夜・葬儀・法要といった時期を問わず使えるため、迷ったときの対応策として覚えておくと役立ちます。

ただし、「御香典」という言葉は本来、仏教の作法である「お線香を供える」ことに由来しているため、神道やキリスト教など、仏教以外の宗教ではふさわしくありません。また、浄土真宗では「御霊前」は使用せず、「御仏前」が適切とされます。

正しい形で弔意を伝えるためにも、可能であれば事前にご遺族、または葬儀社の担当者などに確認しておくと、より安心です。

4.【ポイント2】水引の選び方

表書きの次に悩ましいのが水引ではないでしょうか。香典袋の水引の色や結び方には、それぞれに意味や格式があります。ここでは、香典袋の水引の選び方を解説します。

水引の色を選ぶ目安

水引の色の選び方は、金額や地域、格式によって異なります。

代表的な色の種類と概要は以下のとおりです。

【黒白・青白】

地域を問わず、全国的に最も広く用いられる組み合わせです。どの色を選べばよいか迷った際は、まず「黒白」を選ぶことをおすすめします。無難な選択肢と言えるでしょう。少額を包む簡易な袋から、高額を包む格式の高い袋まで幅広く使われます。

【黄白】

主に関西を中心に用いられ、特に京都では黒白の水引を避ける傾向があり、黄色と白の組み合わせが格式を示すものとして選ばれることが多くあります。通常1万円〜5万円程度のお香典に用いられます。

【双銀(銀銀)】

双銀(銀銀)の水引は、高額なお香典を包む際に用いられ、5万円以上の場合に多く選ばれます。高額な金額を包む際は、双銀の水引を選ぶことで、より格式高い弔意を表現できます。

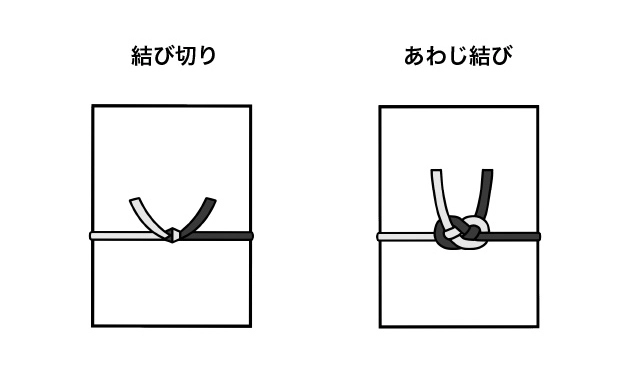

水引の結び方の選び方

弔事で使用する香典袋には、「結び切り」や「あわじ結び」と呼ばれる水引が用いられます。これは、一度結んだらほどけない結び方で、「悲しみが繰り返されることのないように」という願いが込められています。

なお、「蝶結び」は何度も結び直せることから「繰り返し」を象徴し、出産や昇進などのお祝いごとに適した結び方です。葬儀などの弔事で使用するのはマナー違反となるため注意しましょう。

5.【ポイント3】金額に応じた香典袋の選び方

香典袋は、包む金額に応じて選ぶことも大切です。ここでは、具体的な金額帯ごとに、ふさわしい香典袋の選び方をご紹介します。

5千円以下の場合

香典袋が立派すぎると、中身とのバランスが悪く、かえって違和感が生じることがあります。この金額帯では、黒白や青白の水引が印刷された簡易タイプでも十分に礼を尽くすことができます。

1万円〜3万円の場合

中額のお香典にふさわしい袋選びには、「格式」と「程よさ」のバランスが求められます。この金額帯以上の金額を渡す場合は、水引が印刷されたものではなく、結ばれた実物の水引が付いた香典袋を選ぶのが一般的です。水引の色は、黒白や青白が多く用いられ、関西地方では黄白を選ぶ場合もあります。

5万円以上の場合

高額のお香典は、それにふさわしい見映えと格式を伴う香典袋を用いることが、故人様への敬意を形で表す上で重要です。この金額帯の場合、双銀の水引の色が映える、高級感あるデザインの香典袋が適切です。

包む金額については、故人様とのご関係や贈り主の年齢などによって適切な相場が異なります。お香典の金額の目安や考え方については、「お香典を夫婦で出す場合の金額の相場」にて詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

6.香典袋の書き方のマナー

適切な香典袋を選んでも、書き方のマナーができていなければ、失礼になりかねません。ここでは、香典袋の書き方の基本マナーをご紹介します。

名前・金額・住所の書き方

中袋がある香典袋では、外袋の表に表書きと差出人名を記し、裏面には何も書きません。中袋の表には包んだ金額を「金壱萬圓也」「金伍萬圓也」のように大字(旧漢字)で「金」と「圓也」を添えて縦書きし、裏には郵便番号・住所・氏名を同じく縦書きで記入します。

ただし、金額は、旧漢字の使用が絶対というわけではありません。旧漢字が推奨されるのは、金額の書き換えを防ぐ意味合いや、古くからの慣習に基づくものです。

一方、中袋がないタイプの香典袋では、外袋の表面には同様に表書きと氏名を書き、裏面に住所、氏名、金額をすべて縦書きで記載します。

筆記具の注意点

香典袋に記入する際は、筆記具の選び方にもマナーがあります。以下の基本を押さえておきましょう。

葬儀・通夜では薄墨を用いるのが正式

薄墨の筆ペンや毛筆を使うことで、「悲しみで墨がにじむ」「急ぎ駆けつけたため墨を十分にすれなかった」という意味が込められ、弔意を示すとされています。薄墨がないときは黒のサインペンで代用しても差支えありません。ただし、ボールペンや鉛筆は避けます。

法要・忌明け以降は濃墨を使用

四十九日法要や忌明け後の儀式では、通常の濃い墨を用いるのが一般的です。あらかじめ予定されている場では、濃い墨で丁寧に書くことが適切とされています。

中袋の記入は読みやすさを優先

中袋に書く住所・氏名・金額などは、ご遺族が確認しやすいように濃墨やサインペンで明瞭に書きます。読みやすさそのものが、ご遺族への心遣いにつながります。

7.香典袋に入れるお札と渡し方のマナー

さらに気をつけたいのが、香典袋に入れるお札と渡し方でしょう。ここでは、お札の向きや枚数、ふさわしい種類、そして渡し方についても詳しく解説します。

お札の枚数と向き

お香典に入れるお札は、奇数の枚数にするとよいとされています。「偶数」は「縁が切れる」「分かれる」といった印象があり、気にされる方もいらっしゃいます。特に「4(死)」や「9(苦)」といった数字は避けるとよいでしょう。

また、お札の向きは「人物の顔が裏向きで、封筒の裏側から見て下向き」に入れるのが正式です。肖像画を伏せることは「悲しみに沈んだ心」を表し、下向きにすることで「封から開けたときに金額がすぐ見える工夫」として、ご遺族への配慮にもなります。

お香典には「使われた形跡のあるきれいなお札」を

お香典は新札やピン札ではなく、ある程度使用されたお札を用いるのが一般的なマナーとされています。

ここでいう「新札」とは、発行されたばかりで折り目や汚れのない真新しいお札を指し、「ピン札」は、流通したことはあるものの折り目やしわがほとんどないきれいなお札をいいます。どちらも「不幸を予期して準備していた」と受け取られる可能性があるため、使用しないのが無難です。

ただし、汚れや破れが目立つお札は、ご遺族に失礼にあたるため避けます。軽い使用感がある程度の清潔な印象を与えるお札を選ぶのが望ましいです。どうしても新札やピン札しかない場合は、軽く折り目をつけるとよいでしょう。

香典袋の渡し方

香典袋は、そのままではなく「袱紗(ふくさ)」に包んで持参するのが正式な作法です。弔事には紫・紺・深緑・グレーなどの落ち着いた色の袱紗がふさわしく、鮮やかな色や派手な柄は避けます。紫色の袱紗は、慶事・弔事どちらにも使えるため、1枚備えておくと便利です。

当日は、受付で記帳を済ませた後、袱紗の上で香典袋を丁寧に取り出します。その際、相手から見て表書きが正面になるように向きを整え、両手で静かに渡すのが礼儀です。

「このたびはご愁傷様でございます」など、簡潔なお悔やみの言葉を添えると、より丁寧な印象になります。また、香典袋を差し出した後は無言で立ち去らず、一礼して静かにその場を離れましょう。

8.香典袋の選び方に関するQ&A

A.香典袋をコンビニや100円ショップで購入しても失礼にはなりません。

「香典袋をコンビニで買うのは、簡易的で気が引ける」「文具店で買ったもののほうが正式に見える」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、香典袋はあらかじめ用意しておくものではなく、突然の訃報を受けてから準備するものです。前もって購入していると、「不幸を予期していた」と受け取られる可能性があり、縁起が悪いとされることもあります。

また、近年は文房具店そのものが少なくなっている背景もあり、コンビニや100円ショップで香典袋を購入するのは、決してめずらしいことではなくなっています。

A.水引が袋に印刷されたものではなく、実際に結ばれた「実物の水引」が付いた香典袋を選ぶとよいでしょう。

香典袋選びで最も大切なのは、包む金額と袋の格式の釣り合いを保つことです。一般的に、香典袋の格式は包む金額に応じて、以下のように階層が分かれています。

・5千円未満: 水引が印刷されたシンプルなタイプ

・1~3万円: 実際に結ばれた実物の水引が付いたタイプ

・5万円以上: より上質な和紙を使い、水引も豪華なタイプ

7千円は「5千円以上」となるため、実物の水引が付いた香典袋を選ぶのが正しいマナーとなります。金額に対して袋だけが過剰に豪華になるのは失礼にあたる場合もありますが、実物の水引が付いたタイプであっても豪華すぎない見た目であれば問題ないでしょう。袋が過剰に豪華でない限り、少し格上の袋を選ぶことは失礼にはあたりません。

A.基本は「弔事にふさわしくない華やかなものを避けること」です。

香典袋は弔意を表すものですので、赤や金など華やかな色味、鮮やかな花柄、ラメ加工などは不適切です。

逆に、宗教がわかっている場合は、それに合わせた絵柄を選ぶとより丁寧な印象になります。 例えば、仏式では蓮の花が描かれたもの、キリスト教式では十字架やユリの花が描かれたものが代表的です。

もし宗教が不明な場合や、選ぶのに迷った際は、絵柄のない「白無地」の香典袋が最も無難です。仏教以外の葬儀で蓮の模様を使うと宗教的に不適切となる場合があるので注意が必要です。

9.香典袋の選び方に迷ったときは、心を込めて選べば大丈夫です

香典袋は宗教や金額によって選び方が異なりますが、最も大切なのは故人様やご遺族への思いを丁寧に託すことです。形式にとらわれすぎず、弔意を伝えたいという気持ちを持って選べば、失礼にあたることはありません。ご遺族の手に渡るものだからこそ、心を込めて香典袋を選ぶことが何よりのマナーといえるでしょう。

お香典の額に迷っている方、香典袋を失礼なく選びたい方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。経験豊富なスタッフが、丁寧に耳を傾け、適切なアドバイスをさせていただきます。