身内の家族葬で香典は必要?金額相場と失敗しないためのマナーを解説

- 作成日: 更新日:

- 【 葬儀・葬式のマナー 】

身内の家族葬に参列する際、お香典を持参すべきか迷う方は少なくありません。家族葬とは、故人様のご家族やごく親しい方など参列者を制限して執り行う葬儀で、一般葬と比べて形式やしきたりにとらわれず、ご家族の希望に沿った形で進められるのが特徴です。お香典の扱いもご家族ごとに方針が異なるため、判断に迷う場面も多いでしょう。

そこで今回は、ご親族の家族葬におけるお香典の必要性や金額の目安、辞退された場合の対応や渡し方のマナーについて解説します。身内の家族葬に参列する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。

【もくじ】

1.身内の家族葬でもお香典は必要?

身内の家族葬に参列する際、お香典を持参すべきなのでしょうか。ご親族の家族葬におけるお香典の考え方を整理して解説します。

家族葬におけるお香典の基本的な考え方

家族葬であっても、お香典を用意するのが基本的なマナーとされています。お香典は、故人様への哀悼の気持ちやご遺族への思いやりを表す大切な意味を持ちます。金額についても、一般葬と大きな差はなく、同程度の範囲で考えるのが一般的です。

身内でもお香典が不要となるケース

ご親族でも、お香典を持参しないことが適切とされるケースもあります。判断の基準は、ご遺族の意向やご自身の立場によって異なりますが、たとえば以下のようなケースが該当します。

・喪主様として葬儀費用を負担する立場にある場合

・故人様と同居していた近親者の場合

・ご親族間で「香典はなし」と取り決めている場合

・学生や経済的事情により金銭的負担が大きいと考えられる場合

「香典辞退」と言われた場合

最近、家族葬では「お香典はご辞退いたします」と事前に案内されることが多くあります。身内の家族葬でお香典を辞退された場合の対応は、ご家族の考え方や地域の慣習によっても異なるため、判断が難しい場面といえるでしょう。

次項から、家族葬での香典辞退の背景や、ご親族としてどのように対応すればよいかについて多くの家族葬を手がけてきた経験から解説します。

辞退の言葉の裏にあるご遺族の想い

家族葬における香典辞退の言葉には、ご遺族のさまざまな想いが込められています。「香典返しの準備や会計の手間を減らしたい」という実務的な理由のほか、参列者への気遣いや、静かに故人様を見送りたいという願いも背景にはあります。

特に家族葬では、形式よりも心を大切にしたいという考えから、ご遺族が「お気持ちだけで十分です」と伝えるケースが増えています。

身内として取る対応

「お香典はご辞退いたします」と伝えられた場合、原則としてその意向を尊重し、お香典は持参しないのが一般的なマナーです。しかし、香典辞退と伝えられていても、「親族なら渡すのが当然」と考える地域やご家族もあります。対応に迷う場合は、事前にご遺族へ持参したい旨を伝えることをおすすめします。

どうしても判断できないときは、念のためお香典を持参し、受付などで様子を見て判断する方もいらっしゃるようです。身内だからこそ、ご遺族の気持ちに丁寧に寄り添った行動を心がけましょう。

お香典以外の弔慰の示し方

ご遺族の意向を尊重して香典を渡さない場合でも、弔意を示す方法は他にもあります。お礼状の送付や、お中元・お歳暮・暑中見舞い・寒中見舞いなど別の機会に品物をお贈りして心を届けるのも、ひとつの選択肢です。

ただし、「お香典も供花もご遠慮ください」とはっきり伝えられた場合は、注意が必要です。線香代や品物であっても、「何を返せばよいか」とご遺族を悩ませてしまうことがあるからです。弔意を形にしたいときほど、ご遺族の意向を確認し、負担にならない方法を選ぶことが大切です。

辞退の連絡が特にない、または不明な場合

香典辞退の案内がない場合は、家族葬であってもお香典を用意するのが一般的です。特にご親族として参列する立場であれば、何も持たずに伺うと失礼になることも考えられます。葬儀当日に受付で辞退が伝えられることもあるため、状況に応じて渡すかどうか判断するとよいでしょう。

2.【関係性別】身内の家族葬におけるお香典の相場・注意点

家族葬で身内としてお香典を包む際、いくらにするかは悩むところです。ここでは、故人様との関係性ごとの金額の目安とともに、注意すべき点もご紹介します。

故人が自分の親・義理の親の場合

実の親や義理の親へのお香典は、5万円〜10万円程度が目安です。

喪主様を務める立場であれば、お香典を包まず葬儀費用に充てる形にすることもあります。お香典を夫婦で出す場合、一世帯としてまとめて包むのが一般的で、金額も世帯主一人分を基準とし、二人分に増やす必要はありません。兄弟姉妹がいる場合は、金額に差が出ないよう事前に相談しておくと安心です。

故人が祖父母の場合

祖父母へのお香典は、1万円〜5万円程度が目安です。

特にご自身が初孫であったり、長く同居していたお孫様であったりする場合、思い入れが強いことから、やや高めの金額を包むこともあります。一方で、遠方に住んでいたり、交流が少なかったりする場合は、控えめな額でも失礼にはあたりません。

故人が兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹へのお香典は、3万円〜5万円程度が目安です。

兄弟姉妹の葬儀では、ご親族内で金額に大きな差があると、ご遺族に気を遣わせたり、香典返しの負担が増したりすることがあります。そのため、あらかじめ近しいご親族と金額の目安をすり合わせておくとよいでしょう。

故人が叔父・叔母、その他の親戚の場合

叔父様や叔母様、その他のご親族へのお香典は、1万円〜3万円程度が目安です。

血縁がやや遠くなるため、金額を決めるうえでは「生前の付き合いの深さ」が大きな判断基準となります。親しくしていた場合や、お世話になった経緯があるときには、やや多めに包む傾向にあります。

3.身内の家族葬でも押さえておきたい香典袋のマナー

香典袋のマナーは、家族葬か一般葬か、あるいは身内か身内以外かによって、大きく変わるものではありません。ただし、近しいご親族の家族葬では、一般的なマナーを押さえつつも、適切な配慮が求められることもあります。ここでは、身内の家族葬でも押さえるべき香典袋の基本マナーを解説します。

香典袋の選び方

一般葬における香典袋の選び方と大きな違いはありませんが、家族葬の参列者は限られているため、派手な装飾のある香典袋はかえって浮いてしまう可能性があります。故人様との関係や包む金額に見合った、落ち着いたデザインのものを選ぶのが無難です。

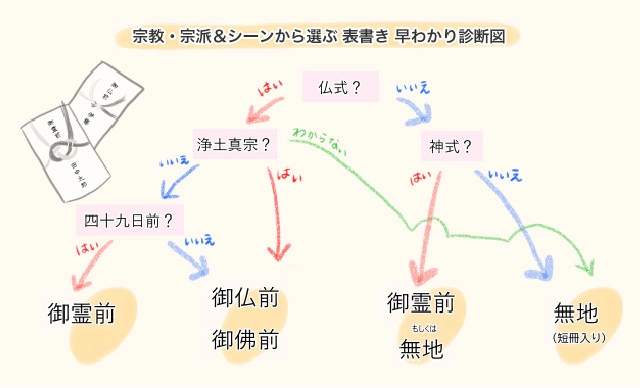

表書き【宗教・宗派別】

香典袋の表書きは、宗教・宗派によって適切な言葉が異なります。家族葬でも一般葬と同様に、故人様の信仰に合わせた表記を選ぶのがマナーです。

下記の「表書き 早わかり診断図」を参考に、適切な表書きを確認しましょう。

表書きは、基本的に薄墨で書きます。これには「深い悲しみで墨がにじむ」という意味が込められています。筆記具は、筆または薄墨の筆ペンが適しており、ボールペンやサインペンは避けましょう。

表書きの下には、お香典を贈る方の氏名を記します。フルネームが基本であり、夫婦で出す場合は、右に夫、左に妻の名前を小さめに添える形が一般的です。

身内の場合は、ご遺族と近い間柄のため形式ばらずに済ませたくなるかもしれませんが、こうした表書きのマナーにも心を配ることで、弔意を丁寧に伝えることができます。

金額・住所の書き方

香典袋には、金額や住所・氏名の記載も欠かせません。香典返しの準備や参列者の把握など、ご遺族にとっても重要な情報となるため、正確に丁寧に記入することが大切です。

ここでは、中袋(中包み)の有無に応じた書き方をご紹介します。

中袋がある場合

香典袋に中袋がある場合は、金額・住所・氏名を中袋に記入します。

金額は、表面に「金〇〇円也」と記載し、冒頭に「金」を付けるのが一般的です。数字の書き方については、改ざんを防ぐ意味や伝統的な慣習から、以下のような旧漢字(大字)が用いられることがあります。

・1:壱

・2:弐

・3:参

・5:伍

・10:拾

・1,000:阡(または仟)

・10,000:萬

・円:圓

ただし、必ずしも旧漢字でなければならないわけではなく、通常の漢数字や算用数字でも失礼にはあたりません。

住所と氏名は裏面に縦書きで記入し、住所の左側に氏名を配置します。番地は、漢数字・算用数字どちらでも問題ありません。郵便番号は必須ではなく、電話番号は記載不要です。中袋に記入欄が設けられている場合は、その指示に従って記入しましょう。

中袋が無い場合

中袋が無い香典袋では、表面には中袋がある場合と同様に「御香典」などの表書きを記し、裏面に住所と金額を書きます。

一般的には、裏面の右下に縦書きで住所を、その左側に「金◯萬圓」など旧漢字を用いて金額を記入します。記入位置が印字されている場合は、それに従って書きましょう。印字が無い場合も、裏面下部にバランスよく記載すれば問題ありません。

4.家族葬におけるお香典の渡し方

家族葬では、ご遺族と近しい間柄で顔を合わせる機会が多くなります。だからこそ、お香典を渡す際の立ち居振る舞いや言葉遣いといったマナーが、より一層大切になります。ここでは、お香典の渡し方を解説します。

基本的な渡し方

お香典は、受付の有無にかかわらず、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのがマナーです。香典袋を裸のまま持ち歩くと、水引が崩れたり袋が折れたりするおそれがあるため、必ず袱紗に包みます。袱紗の色は、寒色系の弔事用が基本で、慶事用の赤やオレンジなどの暖色系は不適切ですので避けましょう。

受付が設けられている場合は、袱紗から香典袋を取り出し、相手から読める向きにして両手で差し出します。その際、「この度はご愁傷様でございます。お悔やみ申し上げます」といった簡潔なお悔やみの言葉を添えると、より丁寧な印象になります。

受付がない場合

家族葬では受付を設けないケースも少なくありません。その場合、お香典はご遺族へ直接手渡すことになります。渡す際は、袱紗から香典袋を取り出し、相手から読める向きにして両手で差し出し、「ご愁傷様でございます」など、簡潔なお悔やみの言葉を添えて渡します。

ご遺族から「どうぞ霊前に」と促された場合は、祭壇前で手を合わせたうえで、お香典を御霊前にお供えします。その際も、表書きが正面から読める向きで丁寧に置くのがマナーです。

5.身内の家族葬に参列できない場合、お香典はどうする?

身内の家族葬に、事情によって参列できないことがあります。そもそも招かれていない場合と、案内をされたけれども都合が合わない場合とでは、お香典の対応も異なります。

それぞれのケースに応じた、お香典の対応方法を解説します。

家族葬に招かれていない場合

身内であっても、家族葬に招かれていない場合は、原則としてお香典を控えるのがマナーとされています。家族葬は、ご遺族が葬儀の規模や参列者を限定して行うものであり、「参列や香典は辞退します」という意向が含まれていることが多いためです。

とはいえ、親しい関係で何らかの形で弔意を示したいと考える方もいるでしょう。その場合は、葬儀後に時期を見てお悔やみの言葉を伝えたり、お供え物を送ったりするなど、お香典以外の形で配慮を示しましょう。ただし、先方の負担にならない方法を選ぶことが肝心です。

お香典をどうしても渡したい場合は、事前にご遺族に確認するようにします。意向に反して無理に渡すことは、かえって気遣いを欠く結果にもなりかねないため注意しましょう。

案内を受けたが参列できない場合

家族葬の案内があり、お香典の辞退が明記されていない場合は、参列できなくても以下のような方法でお香典を渡すことが可能です。

代理人に託す

参列するご家族やご親戚などに、お香典を預けて託す方法があります。その際は、不祝儀袋を封筒などに入れたうえでメモを添えておくと、ご遺族に意図が伝わりやすくなります。現金を託すことになるため、封をしっかり閉じるとともに、念のためご自身の氏名と連絡先を記載しておくと安心です。

郵送する

お香典を現金書留で郵送する方法もあります。封筒に香典袋を入れ、表書きと氏名を記載し、中袋には金額・住所・氏名を明記します。添え状として、お悔やみの言葉をつづった手紙を同封すると、丁寧な印象になります。

弔問して渡す

葬儀後、落ち着いた時期を見計らって弔問し、お香典を直接渡す方法もあります。この場合は、事前に連絡を取り、ご都合をうかがうのが礼儀です。短時間で訪問し、ご遺族の負担にならないよう配慮しながら、お悔やみの言葉とともにお香典を手渡します。

お香典を葬儀の後にお渡しする方法やマナーについては「お香典を葬儀後に渡す方法」の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ、ご一読ください。

6.身内の家族葬におけるお香典に関するQ&A

A.どうしても気になる場合は、事前にご遺族に確認するとよいでしょう。

香典辞退が事前に伝えられている場合、原則として香典は持参しないのがマナーとされています。ただし、どうしても気になる場合は、お香典を持参して受付で確認し、辞退されたら無理に渡さず素直に引き下げる方もいらっしゃるようです。

お香典以外の方法で気持ちを伝えたいときは、後日お花やお線香などのお供え物を贈る、改めて弔問にうかがうなどの方法もあります。ただし、お供え物や供花まで辞退されている場合は、それらも控えるようにしましょう。

A.辞退されていなければ持参するのが一般的で、金額は3,000円~1万円が目安です。

家族葬では香典辞退のケースが多いため、案内にその旨が記載されているかを事前に確認しましょう。明記がなければ、持参するのが無難です。金額は故人様との関係性や地域の慣習にもよりますが、身内以外の友人・知人の場合は、3,000円〜1万円程度とされています。

A.3名までなら連名で記載し、4名以上なら代表者の氏名に「他◯名」と添えます。

兄弟姉妹などで連名にする場合、3名以内であれば表書きに全員の氏名を縦に並べて記載します。4名以上の場合は、代表者1名の氏名を記し、左下などに「他◯名」と添えるのが一般的です。

中袋には、全員の氏名とそれぞれの住所を記載します。人数が多いときは、別紙に住所氏名を一覧にして中袋に同封してもかまいません。

A.金額は「家族葬か一般葬か」という形式で決まるわけではありません。

お香典の額は一律ではなく、故人様との関係性やご自身の年齢・立場、地域や家の慣習などを考慮して決めるのが基本です。「家族葬だから」という理由だけで、相場から大きく外れた少ない金額にするのは、かえって失礼にあたる可能性もあります。また、ご遺族の意向で香典辞退となっている場合は、それに従うのがマナーです。

A.家族間で事前に方針を話し合い、地域やご家族の慣習などもふまえて判断しましょう。

身内からのお香典を受け取るかどうかは、ご家族ごとの考え方や地域の風習によって異なります。「気持ちだけで十分」として辞退することもあれば、「今後の関係性や礼儀のために受け取るべき」とすることもあります。後々のトラブルを避けるためにも、葬儀前にご家族や近親者で意見をすり合わせておくことをおすすめします。

7.家族葬のお香典への対応は、身内の心遣いがあらわれる場面です

家族葬では、お香典を辞退するケースも多く、身内の立場としてどうすべきか悩む方は少なくありません。お香典を渡すかどうかは、事前の案内やご遺族の意向を尊重しながら、故人様との関係性や地域の慣習に応じて判断しましょう。

身内の葬儀でお香典をどうすべきか迷っている方や、家族葬におけるお香典のマナーに不安がある方は、花葬儀までご連絡ください。それぞれのご事情に合わせて、専門スタッフが判断の手助けをさせていただきます。

また、資料請求いただいたお客様には、身内の葬儀の悩みなどの参考になる「お葬式の教科書」をプレゼントしております。ぜひ、この機会にご利用ください。