御霊前と御仏前、お香典の表書きはどちら?選び方と正しい書き方を解説

- 作成日: 更新日:

- 【 葬儀・葬式のマナー 】

香典袋の表書きには「御霊前」「御仏前」など複数の種類があり、どれを選べばいいのか迷うこともあるでしょう。

宗教や地域の違いだけでなく、お香典をお渡しするタイミングによっても、表書きは変わります。この記事では、迷いやすい表書きの選び方や書き方について、わかりやすく解説します。お香典の準備を控えている方、香典袋の表書きのマナーを確認したい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

1.香典袋の表書きには「御霊前」「御仏前」どちらを書く?

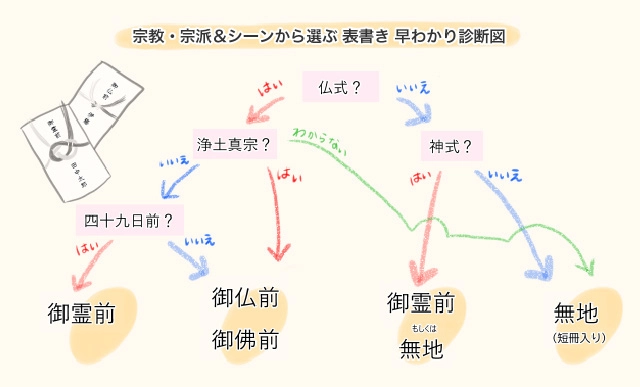

葬儀や法要で香典袋に記す表書きは、相手の宗派や供養のタイミングによって変わります。しかし「どちらを書けば失礼にならないのか」と不安になる方も多いでしょう。ここでは、表書き選びの基本を、早わかり診断図も交えてご説明します。

「御霊前」と「御仏前」の違い

「御霊前」と「御仏前」は、どちらも「故人様へのお供え」を意味する表書きです。大まかな違いは以下の通りです。

・御霊前:通夜・葬儀・告別式で使うのが一般的

・御仏前:四十九日以降の法要などで使われる

多くの仏教宗派では、四十九日までは故人様は「霊」の状態とされるため「御霊前」を使い、忌明け後に「仏」となると考えられるため「御仏前」に変わります。

ただし、浄土真宗では「亡くなってすぐに成仏して仏になる」とされるため、葬儀でも「御仏前」を使用します。また、神道でも、「故人様の御霊(みたま)にお供えする」という考えから「御霊前」が用いられます。

このように言葉の背景には、宗教的な死生観が関わっています。より詳しくは、「御霊前と御仏前の違い」の記事をご参照ください。

状況別の正しい香典袋の表書き

御霊前・御仏前の言葉の違いはわかっても、いざご自身の場合に当てはめるのは難しいものです。そこで、宗教・宗派や場面に応じて適切な表書きを判断できる「表書き 早わかり診断図」をご用意しました。迷った際の参考として、ぜひご活用ください。

2.御霊前か御仏前か?判断に迷う場合の対応

基本的なルールを理解しても、実際の場面では判断に迷うことがあります。そのような時の対応を、以下よりご紹介いたします。

宗派が不明な時の対応

故人様の宗派や宗教がわからない場合、香典袋の表書きは「御香典(おこうでん)」と書くのが一つの解決策となります。御香典は、仏教の多くの宗派で時期を問わずに使えるため、覚えておくとよいでしょう。

注意したいのは、神道やキリスト教など、仏教以外の可能性がある場合です。御香典は「お線香」に由来する仏教色の強い言葉であるため、神道やキリスト教など、仏教以外の葬儀で使うのは、厳密にはマナー違反にあたる可能性があります。そのため、故人様の宗教が仏教以外である可能性が高い場合は、より注意が必要です。

最も確実なのは事前確認をすること

最も確実で丁寧な方法は、事前に確認することです。ご遺族に直接尋ねるのが難しい場合でも、葬儀社や親しい親族の方に問い合わせれば、教えてもらえることがほとんどです。後悔のないように、可能な範囲で確認することをおすすめします。

また、地域によっては独自の慣習が根付いている場合もあります。特に地方の葬儀に参列する際は、地域の慣習に詳しい方に相談すると、より安心でしょう。

3.香典袋の正しい書き方【表書き・氏名・中袋】

「御霊前」や「御仏前」といった表書きの選び方がわかったら、次は実際に香典袋に文字を書く際の具体的なマナーを押さえておきましょう。ここでは、筆記具の選び方から名前・金額の書き方までを解説します。

筆記具と墨の選び方

香典袋の表書きには、毛筆や筆ペンを使うのが正式とされています。書く際には、墨の濃さにも注意が必要です。一般的に、通夜や葬儀では薄墨を、四十九日法要以降では濃墨を使います。薄墨は「悲しみの涙で墨が薄まった」「急なことで墨を十分に準備できなかった」といったお悔やみの気持ちを表すものです。

このような使い分けは、仏教だけでなく神道やキリスト教の場合でも、日本の慣習として広く用いられています。市販の筆ペンには慶弔用の両頭タイプや、薄墨専用のものもありますので、一本用意しておくと、いざという時に便利です。何よりも、相手が読みやすいように、心を込めて丁寧に書くことを心がけましょう。

氏名の書き方と人数ごとのポイント

香典袋の表書きの下には、贈り主の名前を記し、誰からのものか明確にします。書き方の基本は以下の通りです。

・1名の場合

フルネームを中央に記載。

・2名の場合

中央に並べて記載。夫婦の場合は夫の名前を右側に書くのが一般的。

・3名の場合

右から目上の順に記入。

とくに順位がなければ、あいうえお順に記す。

・4名以上の場合

代表者の名前のみを書き、「他一同」や「〇〇一同」と記載することが多い。

人数が多い場合は、別紙に全員の名前を書き添えてもよいでしょう。手間を惜しまず、故人様やご遺族に失礼のない書き方を心がけてください。

中袋の書き方

香典袋は「外袋(表書きがある袋)」と「中袋(現金を包む内側の袋)」の二重構造の袋を使うことが多くあります。それぞれ以下のように記載します。

・表面中央に縦書きで金額を記載する

・中袋の裏面中央やや左に住所、その左に氏名を縦書きで書く

中袋に住所や金額を記載する場合、外袋の裏面には何も書きません。誰からのお香典か判別しやすいように、読みやすく丁寧な字で書くことを心がけましょう。

4.香典袋の種類と選び方【水引き・デザイン】

香典袋は、水引の色や結び方、袋の形状によって意味合いが異なります。故人様やご遺族に失礼のないよう、適切な香典袋を選びましょう。

水引の色と結び方

弔事では、不幸が二度と繰り返されないようにとの願いを込めて、一度結ぶと固く結ばれてほどけない「結び切り」の水引を使います。色は白黒か双銀のものを選んでください。お祝い事で使われる蝶結びは、何度も結び直せることから「繰り返し」を意味するため、香典袋には絶対に使用しないようにしましょう。

袋の格は金額に合わせる

香典袋を選ぶ際は、中に包む金額とのバランスを考えるのが重要なポイントです。豪華すぎる袋に少額を包んだり、その逆だったりすると、かえって不自然な印象を与えかねません。以下の目安を参考に、金額に見合った袋を選びましょう。

・〜5千円程度:水引が印刷されたシンプルなタイプ。

・1万円〜3万円程度:本物の白黒の水引がかかったタイプ。

・5万円以上:双銀の水引がかかった、やや大判で高級感のある和紙のもの

なお、お香典の金額は、個人単位ではなく一世帯でひとつにまとめるのが原則となります。故人様との関係性や年齢に応じた金額相場については、「お香典を夫婦で出す場合の金額の相場」で解説しております。お香典を準備される際は、ぜひ一度ご確認ください。

5.香典袋へのお金の入れ方と渡し方

最後に、お金の入れ方と当日の渡し方についても確認しておきましょう。心を込めて準備した香典を、作法に沿って丁寧にお渡しするためのポイントを解説します。

香典袋へのお金の入れ方

お香典に入れるお札は、基本的には肖像画が裏向きで、お札を裏側から見たときに顔が見えるように入れます。故人様への哀悼の意を表し、悲しみで顔を伏せる気持ちを込めるため、このような向きにするのがマナーとされています。

なお、お香典に新札を使うことは、避けるのが通例です。これは、「不幸を予期して準備していた」と受け取られる可能性があるためです。もし手元に新札しかない場合は、一度折り目を付けてから香典袋に入れるようにしましょう。

袱紗の包み方と渡し方

香典袋は、袱紗(ふくさ)という布に包んで持参するのが正式な作法です。袱紗の色は、紫や紺、深緑、グレーといった弔事用の落ち着いた色合いのものを選びます。紫色の袱紗は慶弔両用で使えるため、一つ持っておくと便利です。

当日は、受付で記帳を済ませた後に、まず相手の前で袱紗から香典袋を取り出します。次に、相手が表書きを読めるように向きを変え、両手で丁寧にお渡しください。その際、「この度はご愁傷様でございます」といったお悔やみの言葉を短く添えましょう。

6.御霊前と御仏前を正しく理解し、心を込めてお香典を準備しましょう

お香典の表書きは、たった数文字ながら故人様やご遺族への敬意を表す大切なものです。訃報は突然届くことも多く、表記に迷う場面も少なくありません。この記事で解説した「御霊前」と「御仏前」の選び方、そして具体的な書き方のマナーを事前に把握しておくことで、慌てずに心を込めてお香典の準備ができるでしょう。

お香典の表書きで迷いがある方や、お香典に関する不安を少しでも減らしたい方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。経験豊富なスタッフが、状況やご不安に寄り添いながら、具体的なアドバイスをさせていただきます。